Interview

"Ich finde es unbegreiflich, dass immer noch Menschen hingerichtet werden"

Ein Gespräch mit Marc Forster zu seinem Film Monster's Ball

Das Interview führte Margret Köhler.

Interviewpartner: Marc Forster

Was ging Ihnen als Erstes durch den Kopf, als Sie das Drehbuch lasen?

Ich wusste, dass ich diesen Film machen musste. Es war so eine komplexe und gleichzeitig einfache Geschichte, die mir aus persönlichen wie sozialen und politischen Gründen sehr wichtig war. Deshalb ging mir auch alles sehr nahe. Ich habe mich schon lange mit dem Thema Todesstrafe beschäftigt und finde es unbegreiflich, dass im 21. Jahrhundert immer noch Menschen hingerichtet werden.

Wie haben Sie recherchiert?

Ich war schon vorher in den Südstaaten und bin dann noch einmal hingefahren, habe viel Zeit in Gefängnissen verbracht, auch auf dem Land. Da ist alles ganz anders als in den größeren Städten wie New Orleans oder Atlanta. Eine Begegnung werde ich nie vergessen: Ich habe mit einer Frau gesprochen, deren Mann nach 15 Jahren Gefängnis auf dem elektrischen Stuhl starb, durch einen Fehler im System brannte sein Körper. Als ebenfalls Verurteilte wurde sie nach 19 Jahren entlassen, ihrer beider Unschuld hatte sich herausgestellt. Trotz ihres furchtbaren Schicksals schien sie mir eine sehr positive Person ohne Hass oder Rachegefühle. Auf meine Frage, wie sie diese Ungerechtigkeit ertragen kann, antwortete sie, sie habe keine andere Wahl, sonst würde sie verrückt.

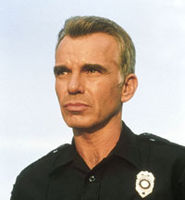

Billy Bob Thornton in der Rolle von Hank Grotowski

Noch viel schlimmer. Als ich mit meinem Produzenten, einem Afro-Amerikaner auf Location-Suche war, passierte mir Folgendes: Da sagte eine Frau, als sie mich in ihr Haus bat, "could the colored man please wait outside" (könnte der Farbige bitte draußen warten) und würdigte ihn keines Blickes. Der Rassismus ist etwas ganz Alltägliches auf dem Land. Niemand nimmt Anstoß daran. Bei der Rechtsprechung spielt in Amerika neben dem Geld eben auch die Hautfarbe eine große Rolle. Ich habe noch keinen weißen Millionär auf der Death Row gesehen. Mir lag viel an einer Wahrhaftigkeit. Deshalb fiel meine Wahl bei der Besetzung auch auf Billy Bob Thornton, einen Südstaatler aus Arkansas.

Was war das Schwierigste bei der Umsetzung des Themas?

Ich wollte auf eine gewisse Art und Weise objektiv bleiben, obgleich ich schon sehr emotional in die Geschichte involviert war und viel Zeit mit zum Tode Verurteilten verbracht habe. Dennoch halte ich eine Balance für wichtig. Niemand mag es, wenn ihm der Regisseur Botschaften um die Ohren haut. Die Zuschauer müssen sich ein eigenes Urteil bilden. Es bestand die Gefahr, in Dramatik und Sentimentalität abzurutschen. Um eine Distanz zu bewahren, habe ich unter anderem auch versucht, Weitwinkelobjektive zu benutzen.

Welches Gefühl hatten Sie bei den Dreharbeiten im Todestrakt?

Das erste Mal, als ich über die Death Row schritt, lief es mir schon kalt den Rücken herunter. Die Zellen sind furchtbar klein, es herrscht eine bedrückende und eine sehr traurige Atmosphäre. Bei meinem zweiten Besuch im Todestrakt waren zwei Zellen plötzlich leer. Der Wärter erzählte mir, nach 16 bzw. 19 Jahren hätte man durch eine DNA-Analyse die Unschuld der beiden Männer festgestellt. Man kann sich so etwas nicht vorstellen.

Wie würden Sie Ihren Film definieren?

Monster's Ball ist ein spiritueller Film, er handelt von Liebe und Vergebung. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Bruch mit dem Kreis der Gewalt, die sich von Generation zu Generation fortpflanzt. Durch die Entscheidung Leticias, Hank Grotowski zu vergeben, wird der Teufelskreis durchbrochen.

Wollten Sie mit dem offenen, wenn auch versöhnlichen Ende dem Zuschauer ein Stück Hoffnung mit auf den Weg geben?

Das war mir sogar sehr wichtig, deshalb auch die Idee von der Kamera, die dann in den Himmel fährt. Ich glaube, dass wir als Menschheit dieses Jahrhundert nur überleben, wenn wir es schaffen, uns gegenseitig zu vergeben und zu akzeptieren, Toleranz zu üben. Wenn wir das nicht hinkriegen, ist die Menschheit am Ende.

Autor/in: Margret Köhler, 21.09.2006

Über kinofenster.de