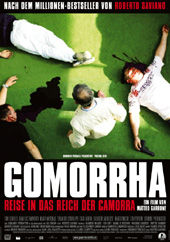

Gomorrha - Reise in das Reich der Camorra

Gomorra

Organisierte Kriminaltät

Scampìa ist ein Stadtteil in der nördlichen Peripherie der italienischen Metropole Neapel. Zehntausende Menschen leben dort auf engstem Raum in heruntergekommenen Sozialbauten. Bandenkriege zwischen verschiedenen Clans der Mafia mit Schießereien und Auftragsmorden sind an der Tagesordnung. Illegale Geschäfte bringen der Camorra, wie die Mafia in den Provinzen Neapel und Caserta heißt, allein in Scampìa täglich bis zu einer halben Million Dollar Umsatz ein. Scampìa ist auch zu großen Teilen Schauplatz von Gomorrha – Reise in das Reich der Camorra, dem aktuellen Spielfilm von Matteo Garrone. Basierend auf dem gleichnamigen Tatsachenroman seines Landmanns Roberto Saviano erzählt der italienische Regisseur in fünf Erzählsträngen vom Einfluss der Organisierten Kriminalität auf das Leben der Ansässigen.

Im Schatten der Camorra

Der 13-jährige Totò ist in Scampìa aufgewachsen und träumt davon, ein "Pate" zu werden. Weil sein Vater im Gefängnis sitzt, wird die Familie von dessen Clan finanziell unterstützt.

Verschachtelte Erzählform

Die insgesamt sechs Drehbuchautoren, darunter Roberto Saviano und Matteo Garrone, haben fünf Episoden aus der fakten- und figurenreichen literarischen Vorlage aufgegriffen. Ob und inwiefern die einzelnen Lebenswege und Protagonisten/innen miteinander verbunden sind, wer auf welcher Seite steht, bleibt offen. Die parallel laufenden, sich inhaltlich niemals verschränkenden Erzählstränge sowie der Mangel an eindeutigen Identifikationsfiguren

Dekonstruktion von Filmmythen

Die kühle Farbgebung mit fahlen Grau- und Blautönen und lange Einstellungen, spärlich untermalt von italienischen Popsongs als On-Ton sowie dem eigens für den Film komponierten Stück Herculaneum (Off-Ton), bewirken einen nüchternen Reportagestil, der die allgegenwärtige Trostlosigkeit noch betont. Eine bewegliche Handkamera bleibt nahe am Geschehen: Vor allem zu Beginn des Films zeigt sie die Protagonisten/innen in zahlreichen Nahaufnahmen beim Geld eintreiben, Geld zählen, Geld weitergeben – das zentrale bildliche Motiv des Films. Im Gegensatz zu bekannten US-amerikanischen Mafia- und Gangsterfilmen wie Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (USA 1990) von Martin Scorsese, Brian De Palmas Scarface oder Francis Ford Coppolas Trilogie Der Pate (USA 1972, 1974, 1990), in denen die Kriminellen einen glamourösen Lebensstil pflegen, stilisiert und verherrlicht Garrone die Mafia nicht.

Kreislauf der Abhängigkeit

Mit tragischer Ironie demonstriert Garrone anhand der Protagonisten Marco und Ciro das Auseinanderklaffen von Filmmythos und Mafia-Realität. Immer wieder spielen die beiden Szenen aus Brian De Palmas Scarface nach und zunehmend überlagert die Fiktion ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie überschätzen sich selbst und unterschätzen die Gefahr, die von der "echten" Camorra ausgeht. Damit unterschreiben sie ihr eigenes Todesurteil. Diese Episode entlarvt den frappierenden Unterschied zwischen künstlerischer Überhöhung der Mafia

Autor/in: Stefanie Zobl ist Publizistin mit den Schwerpunkten Film und Kultur, 26.08.2008

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

100 Schritte (Filmbesprechung vom 01.08.2003)

Road to Perdition (Filmbesprechung vom 01.09.2002)

Frauen- und Kinderhandel (Hintergrund vom 01.12.2003)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Road to Perdition (Filmbesprechung vom 01.09.2002)

Frauen- und Kinderhandel (Hintergrund vom 01.12.2003)

Übersicht Gomorrha - Reise in das Reich der Camorra

"Ich wollte erzählen, dass in Wirklichkeit eine Grauzone existiert"

Alle Filme des Monats

Über kinofenster.de