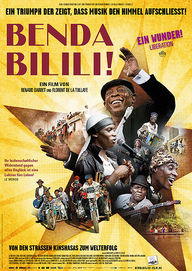

Benda Bilili!

Inhalt

Das Instrument besteht aus einer Gitarrensaite, einem gebogenen Holzstück und einer alten Dose. Roger, ein Junge aus einer armen Familie in der Nähe der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa, hat es selbst gebastelt. Und er spielt darauf virtuos wie auf einem "richtigen" Saiteninstrument. Die Dokumentarfilmer Renaud Barret und Florent de La Tullaye treffen ihn bei einer Recherchereise über urbane afrikanische Musik und stellen ihn der Band Staff Benda Bilili vor, einer Gruppe älterer Musiker um "Papa" Ricky Likabu, die zum Teil in Rollstühlen sitzen und ebenfalls aus armen Verhältnissen kommen. So fasziniert sind die Filmemacher von der Energie der Musiker und ihrem Stil zwischen traditioneller kongolesischer Musik, Rhythm & Blues und Reggae, dass sie sie bei der Produktion eines Albums unterstützen wollen. Trotz mehrerer Aufschübe und Unterbrechungen durch Schicksalsschläge gelingt das Projekt nach fünf Jahren - und die Regisseure können die kuriose Band bei ihren ersten Auftritten in Europa begleiten.

Umsetzung

Die Regisseure Renaud Barret und Florent de La Tullaye nehmen in ihrem Dokumentarfilm eine Sonderrolle ein, geben sie doch auch den Anstoß zum Erfolg der Band, deren Karriere sie schließlich beobachten. Von 2004 bis 2009 treffen sie immer wieder mit den Mitgliedern der Band zusammen. Vor allem zu Beginn porträtieren sie diese an ihren Wohnorten, mitten auf der Straße oder an ihrem Treffpunkt im verwahrlosten Zoo von Kinshasa. Trotz all der sichtbaren Armut und den schwierigen Lebensverhältnissen allerdings ist Benda Bilili, was übersetzt ungefähr "hinter die Oberfläche sehen" oder "zeigen, was verborgen ist" bedeutet, kein Elendsfilm geworden. Der Optimismus der Musiker setzt sich vielmehr über jegliche Grenzen hinweg und lässt sich nicht erschüttern. Die Straße ist hier nicht nur ein Ort, an dem man lebt, sondern auch ein Ort, durch den man sich fortbewegen und verändern kann.

Anknüpfungspunkte für die pädagogische Arbeit

Musik bedeutet in diesem Film weit mehr als nur künstlerischer Ausdruck. Musik ist hier ein Mittel der Selbstermächtigung. Eindrucksvoll spiegeln die Liedtexte die Lebenssituation der Musiker und ihren Alltag, unverstellt und offen, aber dennoch auch nicht pathetisch. Stattdessen verstehen sie sich immer selbst als Handelnde, die etwas aus ihrem Leben machen können. Ein Vergleich zu Musikstilen wie Blues oder Reggae wird hier möglich. Über eine Interpretation der Texte rückt aber unweigerlich auch die Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt. In Kinshasa werden Menschen wie die Musiker der Band nicht von einem Sozialsystem aufgefangen; sie sind prinzipiell auf sich selbst angewiesen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Bild von Europa, das in den Aussagen der Straßenkinder mitschwingt: "Nicht jeder darf rein", sagen sie - ein Satz, der zur Auseinandersetzung anregt und über den sich leicht an die Themenfelder Migration und Fluchtbewegungen anschließen lässt. So schlägt der Film auch indirekt den Bogen zum Leben des europäischen Publikums.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Stefan Stiletto, 27.02.2011, Vision Kino 2011.

Weiterführende Links

Pädagogisches Material zum Film

Über kinofenster.de