Kategorie: Filmbesprechung

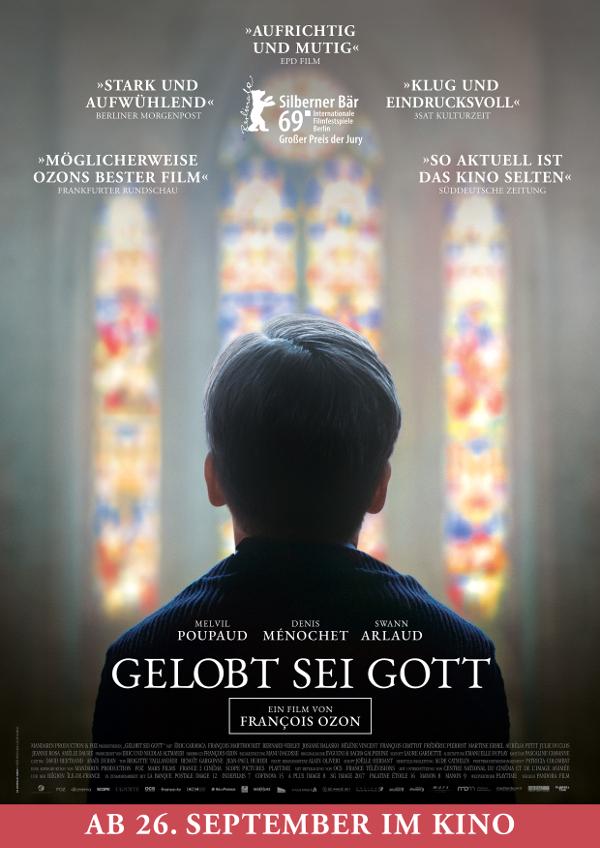

"Gelobt sei Gott"

Grâce à Dieu

Drama von François Ozon über Missbrauch in der Institution Kirche

Unterrichtsfächer

Thema

Als gläubiger Katholik, Familienvater und erfolgreicher Bankmanager führt Alexandre in Lyon eine bürgerliche Existenz, die, so scheint es, nichts so schnell erschüttern kann. Doch als er erfährt, dass Pater Preynat, der ihn in seiner Zeit als Pfadfinder sexuell missbraucht hat, noch immer Kinder betreut, lässt ihm das keine Ruhe mehr. Um zu verhindern, dass sich Preynat weiterhin an Minderjährigen vergreift, wendet sich Alexandre an die Lyoner Diözese. Zunächst hat es den Anschein, als ob die Kirchenleitung sein Anliegen teilt. Mehr und mehr muss Alexandre jedoch erkennen, dass Kardinal Barbarin stattdessen versucht, die Verbrechen des ihm unterstellten Priesters unter den Teppich zu kehren. Erschüttert wendet sich Alexandre daraufhin mit einem Brief an den Papst. Als dieser unbeantwortet bleibt, entschließt er sich, weitere Opfer Preynats ausfindig zu machen.

Wie Tom McCarthys Journalistendrama Zum Filmarchiv: "Spotlight" (2015) greift auch François Ozons Film das Thema des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche anhand eines realen Falls auf. Seinen Fokus richtet der französische Autorenfilmer allerdings nicht auf die Enthüllung der Affäre Preynat. Vielmehr stehen in "Gelobt sei Gott" die Opfer im Mittelpunkt. Einfühlsam begleitet der französische Autorenfilmer sie dabei, wie sie sich nach Jahren des Verdrängens dem Erlebten stellen. Durch die Gründung eines Vereins versuchen sie, sich und anderen Betroffenen eine Stimme zu geben. Ozon wählt dafür eine ungewöhnliche Erzählstruktur, die einem Staffellauf ähnelt, bei dem sich drei auch in ihrer sozialen Stellung sehr verschiedene Charaktere als Protagonisten ablösen. Dank dieses multiperspektivischen Ansatzes gelingt Ozon ein komplexer Blick auf die Missbrauchsproblematik, während er zugleich der persönlichen Situation der Hauptfiguren und ihren individuellen Verhaltensweisen Raum lässt. Bildästhetisch wirkt "Gelobt sei Gott" im Vergleich zu den sonst häufig grellen und provokanten Zum Inhalt: Inszenierungen Ozons – dem Thema angemessen – auffällig zurückhaltend: Die Bildgestaltung ist durch kalte entsättigte Farben (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung) geprägt, die im Zusammenspiel mit einer flachen Zum Inhalt: Schärfentiefe die seelische Belastung und Isolation der Hauptfiguren vermitteln. Im Kontrast dazu stehen Zum Inhalt: Rückblenden, die das Pfadfinderlager im strahlenden Sommerlicht (Glossar: Zum Inhalt: Licht und Lichtgestaltung) zeigen – ein trügerisches Idyll, dessen Farbigkeit im Film in den bunten Kirchenfenstern eine visuelle Entsprechung findet. Zugleich vermittelt das Zum Inhalt: Sounddesign auch das Albtraumhafte der Erinnerungen.

"Gelobt sei Gott" behandelt den Aspekt des Glaubens respektvoll, hinterfragt aber zugleich auch überaus kritisch die Institution Kirche, die einen Täter schützt. Eine Analyse der Hauptcharaktere kann den Ausgangspunkt bilden, um im Unterricht soziale und psychische Folgen von Missbrauch zu besprechen. Die Darstellung kirchlicher Hierarchien und Praktiken bietet darüber hinaus in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern die Möglichkeit, institutionelle und gesellschaftliche Strukturen zu problematisieren, die Missbrauchsfälle begünstigen und deren Aufarbeitung erschweren. Im Plenum kann in diesem Zusammenhang erarbeitet werden, wo Betroffene Unterstützung finden könnenn. "Gelobt sei Gott" kann aber auch als Basis dafür dienen, in den Fächern Religion oder Philosophie die essenzielle Frage zu diskutieren, wie und ob sich die Erfahrung von Gewalt oder auch allgemein das Wissen um die menschliche Grausamkeit mit dem Glauben an Gott vereinbaren lässt.