Kategorie: Filmbesprechung

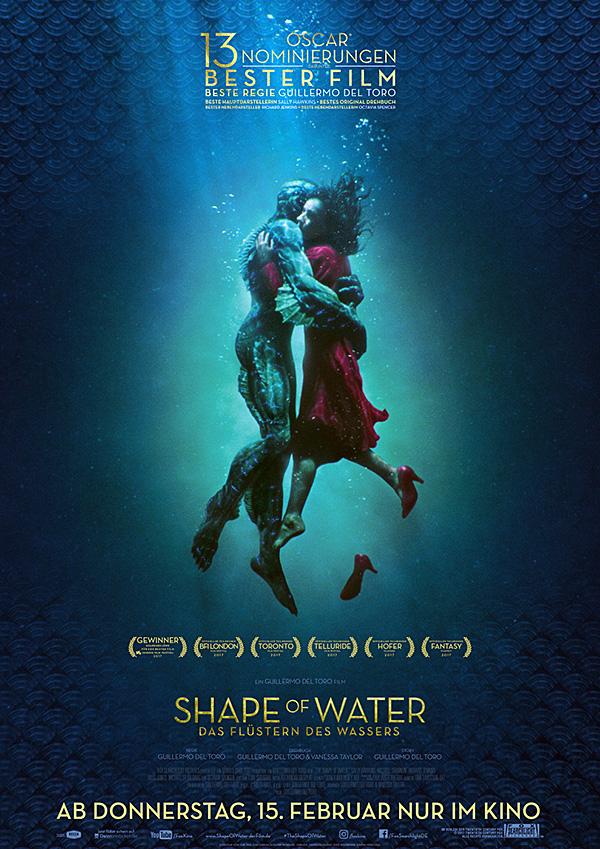

"Shape of Water – Das Flüstern des Wassers"

The Shape of Water

Liebe, Wasser und Toleranz in einem Mix aus Drama, Romanze und Monsterfilm

Unterrichtsfächer

Thema

Anfang der 1960er-Jahre während des Kalten Kriegs: Unbeeindruckt vom politischen Weltgeschehen führt die stumme Putzfrau Elisa ein gleichförmiges Leben. Tagsüber wischt sie gemeinsam mit ihrer afroamerikanischen Kollegin Zelda die Böden eines geheimen US-Forschungslabors, abends sitzt sie vor dem Fernsehgerät ihres schwulen Nachbarn Giles. Doch als im Labor ein Wassertank mit einem Amphibienmann aus dem Amazonas auftaucht, nimmt Elisas einsames Leben eine Wendung. Während ihr sadistischer Vorgesetzter Strickland und der Wissenschaftler Hoffstetler folterähnliche Experimente an dem Geschöpf durchführen, fühlt sich Elisa zu dem magischen Wassermann hingezogen. Nach einer Phase der heimlichen Annäherung will sie das Wesen, für das sich auch der russische Geheimdienst interessiert, aus der Gefangenschaft befreien - und kann dabei auf die Hilfe von Zelda und Giles zählen.

Die Filme des mexikanischen Regisseurs (Glossar: Zum Inhalt: Regie) Guillermo del Toro - und so auch "Shape of Water" - sind stets dem Genrekino (Glossar: Zum Inhalt: Genre) verpflichtet. Wie in seinem Meisterstück "Pans Labyrinth" setzt del Toro den Zum Inhalt: Fantasyfilm, der eine Hommage an die "Creature Features" der 1950er-Jahre anstimmt (allen voran "Der Schrecken vom Amazonas", USA 1954), vor einem realen historischen Kontext in Szene. So gewinnt sein humanistisches Außenseitermärchen eine ganz eigene Farbe. Die melancholische, detailverliebt gestaltete Atmosphäre versprüht zwischen Stepptanz, Grammophon und einem ratternden Kinoprojektor (Glossar: Zum Inhalt: Production Design/Ausstattung) viel Nostalgie. Zugleich kann der Zum Inhalt: Plot als Kommentar auf den Optimierungsdruck der modernen Gesellschaft gelesen werden: Elisa, die sicherlich nicht gängigen Schönheitsidealen made in Hollywood entspricht, und der Amphibienmann wirken wie die Schöne und das Biest, mit dem feinen Unterschied, dass sich das "Biest" nicht als fescher Prinz entpuppt - und trotzdem Liebe erfährt.

Im medienkundlichen Unterricht bietet sich "Shape of Water" für eine Analyse der Stilmittel und filmhistorischen Verweise des Fantasyfilms an. Als Einstieg empfiehlt sich die Eröffnungssequenz (Glossar: Zum Inhalt: Sequenz), in der die Kamera (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) zum fantastischen Score (Glossar: Zum Inhalt: Filmmusik) von Alexandre Desplat schwerelos durch eine überflutete Wohnung gleitet. Welche Motive führt der stimmungsvolle Auftakt ein und in welchem Bezug steht er zum Filmende? Das bereits im Titel verankerte Leitmotiv des Wassers zieht sich in vielen verschiedenen Facetten durch den Film, was die Schüler/-innen für die Motivgestaltung künstlerischer Werke sensibilisieren kann. Inhaltlich liefert das Außenseitermotiv Gesprächsstoff: Eine Stumme, eine Afroamerikanerin und ein Homosexueller begehren gegen die Autoritäten auf, um das - ebenfalls missachtete - Amphibienwesen zu retten. In diesem Kontext kommt auch die Handlungszeit in den 1960er-Jahren zum Tragen. Eine Frage kann lauten, auf welche Weise und mit welchem Ergebnis del Toro den politischen Hintergrund des Kalten Kriegs mit der Märchenebene verknüpft.