Kategorie: Hintergrund

Farbdramaturgie im Film

Farben haben wichtige dramaturgische und psychologische Funktionen in Filmen. kinofenster.de zeigt beispielhaft, wie Regisseur Sean Baker in "The Florida Project" Farben einsetzt.

In den dramaturgischen Konzepten von Kinofilmen spielen Farben nicht nur als wichtige Bedeutungsträger eine zentrale Rolle, sondern auch wegen ihrer Wirkung auf die menschliche Psyche: Durch Farben lassen sich, ähnlich subtil wie mit dem Einsatz von Zum Inhalt: Musik, Gefühle steuern und verstärken. Da die Aufmerksamkeit zudem meist vor allem auf Dialog und Aktion gerichtet ist, ist sich das Filmpublikum der Farbarrangements oftmals kaum bewusst.

Der Einsatz von Farben im Film

Im Kino haben sich für den Einsatz von Farben Konventionen herausgebildet, die oft aus der Malerei stammen. Darüber hinaus finden zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirkung von Farben Eingang in die Zum Inhalt: Filmgestaltung. Für den standardmäßigen dramaturgischen Einsatz von Farben in Filmen lassen sich einfache Beispiele nennen: So steht die Farbe Weiß häufig für Unschuld, aber auch für Reinheit, Sterilität und Kälte, Schwarz für Tod, Trauer, Macht und Gefahr. Die warme Farbe Rot symbolisiert meist Leidenschaft, kann aber auch eine aggressive Stimmung verstärken – während kalte Farben wie Blau und Grün überwiegend beruhigend wirken.

Diese simplen Zuschreibungen dürfen nicht dazu verleiten, die Komplexität des Themas zu unterschätzen: So sind allein schon die aus der Malerei bekannten Kontrastwirkungen von Farben zu beachten – Spannungsverhältnisse, die in einem zeitlichen Medium wie dem Film einen ständigen Wandel vollziehen können. Hinzu kommt, dass die Symbolik und Wirkung von Farben abhängig von kulturellen wie individuellen Zuschreibungen unterschiedlich wahrgenommen werden können. Für die Zum Inhalt: Farbgestaltung bieten sich Filmschaffenden verschiedene Möglichkeiten: Sie reichen von der Wahl des Zum Inhalt: Drehorts und der Zum Inhalt: Ausstattung und Zum Inhalt: Kostüme über die Zum Inhalt: Beleuchtung, den Einsatz von Zum Inhalt: Filtern, speziellen Optiken und Filmmaterialien bis zur Zum Inhalt: Mise en Scène und Zum Inhalt: Montage. Im Zuge der Zum Inhalt: Digitalisierung gewinnt zudem die Bildbearbeitung in der Zum Inhalt: Postproduktion an Bedeutung.

picture alliance/Everett Collection

Die Entstehung des Farbfilms

Schon zur Zeit des Zum Inhalt: Stummfilms wurden verschiedene Verfahren praktiziert, um Filme farblich zu gestalten – etwa durch Viragierung, also Einfärbung der Filmstreifen. Den eigentlichen Anbruch der Farbfilmära markiert jedoch erst das Jahr 1939, als sich mit Hollywood-Erfolgen wie Zum Filmarchiv: "Der Zauberer von Oz" ("The Wizard of Oz", Victor Fleming, USA) der Farbfilm etablierte. Aufgrund der hohen Kosten und der umständlichen Handhabung wurde Farbe zunächst vor allem als romantischer Schauwert in aufwendigen Kostümfilmen (Glossar: Zum Inhalt: Genre) verwendet. Doch schon das Kino der 1950er-Jahre brachte ambitioniertere Farbfilme wie Alfred Hitchcocks Zum Inhalt: Thriller Zum Filmarchiv: "Vertigo – Aus dem Reich der Toten" ("Vertigo", USA 1958) hervor, der die obsessive Stimmung des Zum Inhalt: Film noir in eine differenzierte Farbdramaturgie überführt. In den 1960er-Jahren setzte sich der technologisch weiterentwickelte Farbfilm endgültig durch – und inzwischen sind Filmschaffenden mit den Möglichkeiten des digitalen Kinos kaum noch technische Einschränkungen auferlegt, wie auch Zum Filmarchiv: "The Florida Project" (Sean Baker, USA 2017) zeigt.

Eine Welt in Violett

Regisseur Sean Baker weist in seinem Film gleich zu Beginn auf die Wichtigkeit der Farben hin – speziell einer Farbe: Der Prolog (Glossar: Zum Inhalt: Exposition) zeigt das Mädchen Moonee und seinen Freund Scooty, die gelangweilt vor einer hellvioletten Mauer sitzen. Ein anderer Junge, der auf das offenbar komplett violette Gebäude zuläuft, ruft nach beiden, und es entspinnt sich ein Dialog, an dessen Ende die Kinder aufspringen und aus dem Bild laufen. Dann setzt der Zum Inhalt: Vorspann ein und die Kamera verharrt starr auf der monochromen Wand. Die Farbe Violett ist nachdrücklich etabliert. Sie wird das visuelle Konzept des Films prägen.

PROKINO Filmverleih GmbH

Violett ist in "The Florida Project" die alles beherrschende Lokalfarbe, denn es ist die Außenfarbe des in die Jahre gekommenen Motelkomplexes, in dem Moonee und ihre Mutter Tür an Tür mit anderen sozial Bedürftigen leben. Es ist eine ambivalente Farbe: Anfangs wirkt das violette Lebensumfeld des Mädchens wie ein Kinderparadies. Tagsüber toben Moonee und ihre Freunde durch die schlossartig verkitschte Anlage, als würden sie im benachbarten Disneyland leben. Die Kamera begleitet sie dabei meist auf Augenhöhe, so dass sich der Eindruck einstellt, die Kinder würden ihre Alltagswelt in knalligen Bonbonfarben wahrnehmen – ein Kontrast zur Konvention in realistischen Filmen (Glossar: Zum Inhalt: Neorealismus), eher entsättigte Farben zu verwenden. Deutlich anders zeichnet der Film die Erwachsenen: Mit Ausnahme von Bobby, dem Motelmanager, halten sie sich bis zum Abend fast nur in künstlich beleuchteten Innenräumen auf oder lungern auf den Laubengängen herum. Eine Totale (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) zeigt, wie sie wegen eines Stromausfalls unversehens aus ihren Wohnungen treten. Durch den entfernten Kamerastandpunkt wirken sie wie Bewohner/-innen eines Puppenhauses – oder eines violetten Gefängnisses.

Spannungsaufbau durch Farbkontraste

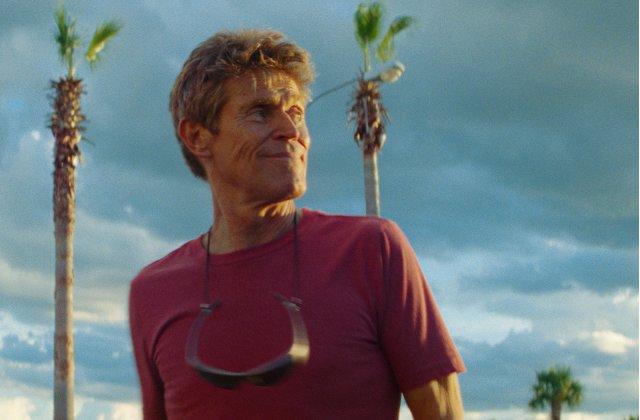

Violett ist eine Mischfarbe aus Blau und Rot. Bakers ausgefeiltes Farbkonzept offenbart sich auch darin, dass diese beiden Grundfarben symbolhaft besetzt sind: Rot ist im Film die Farbe der Zuwendung und des Miteinanders – so trägt Bobby als "Schutzengel" der Kinder oft rote T-Shirts, ebenso die Mitarbeitenden der karitativen Einrichtung, die Essen verteilen. Blau dagegen steht für die Erwachsenenwelt mit ihren Zwängen und ihrer emotionalen Kälte – nicht zufällig trägt Scootys Mutter, die in einem tristen Schnellrestaurant ihr Geld verdient, blaue Arbeitskleidung.

PROKINO Filmverleih GmbH

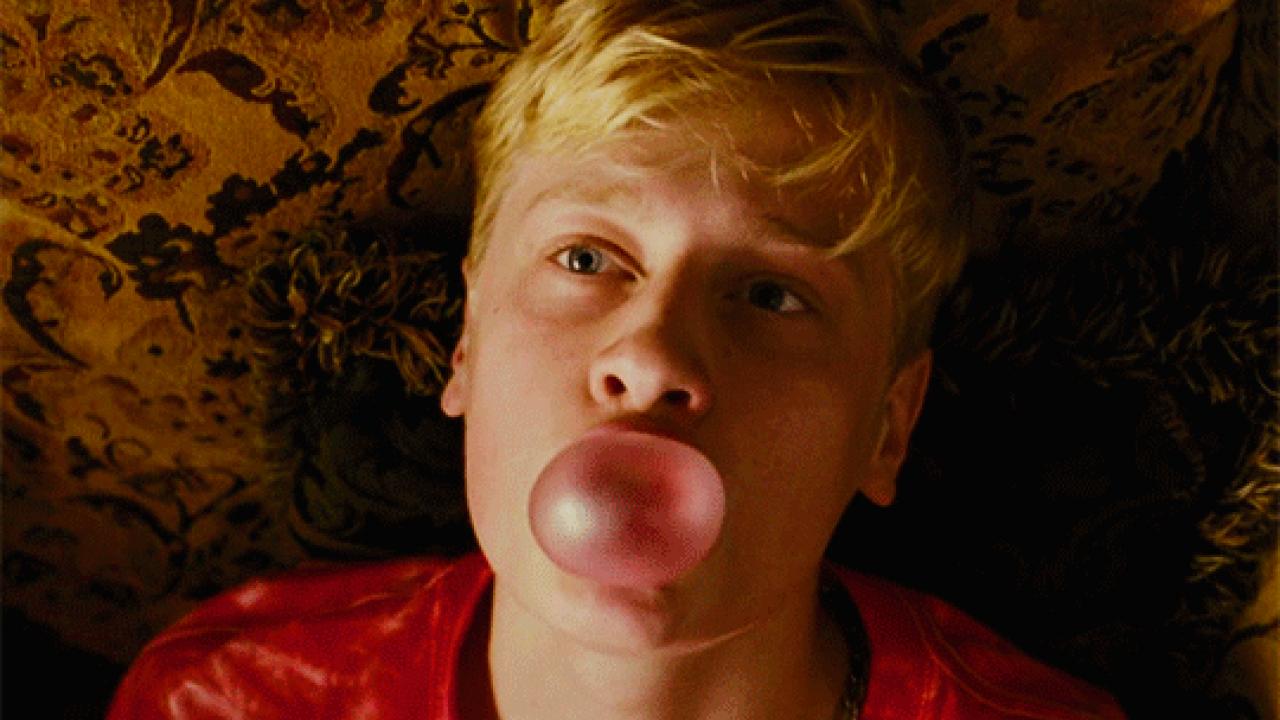

Im Laufe des Films kippt die anfangs vermeintlich unbeschwerte Atmosphäre immer mehr ins Düstere und Beklemmende: Das Motel entpuppt sich als eine Sackgasse für Moonees Mutter, die perspektivlos und mittellos mit ihrer Verantwortung überfordert ist. Zunehmend flüchtet sie sich vor den Fernseher in ihrem Zimmer. Das violette "Märchenschloss" ist ein markantes Symbol für diese Welt des Scheins, die Disney wie keine andere Marke verkörpert. Mit dem Stimmungsumschwung vollzieht sich bei Moonee und ihrer Mutter ein farblicher Wandel. Das Mädchen, vorzeitig einer sorglosen Kindheit beraubt, trägt nun plötzlich ein blaues Shirt. Die Mutter, die mittlerweile als Prostituierte arbeitet, wird nun hingegen in einer irreal wirkenden violetten Sphäre gezeichnet.

PROKINO Filmverleih GmbH

Diese Umkehrung der Ordnung begleitet Sean Baker, in dem er ein buntes Chaos inszeniert. Immer schneller wechseln sich Kontraste zwischen Hell und Dunkel, zwischen Komplementärfarben, warmen und kalten Farbtönen sowie Simultan- und Farbe-an-sich-Kontraste ab. Angesichts dieser dynamischen Farbwirkungen ist eine farbliche Orientierung kaum noch möglich. Diese visuelle Dynamik spiegelt den Kontrollverlust von Halley und die innere Zerrissenheit des Mädchens wider, das ahnt, dass seine Lebenswelt bedroht ist. Eine hervorstechende Einstellung lässt indes erahnen, dass Violett nicht nur für die Scheinwelt des Amerikanischen Traumes steht, sondern auch für eine nahezu totale Abwesenheit von Natur und natürlichen Bedürfnissen: Einmal gehen Moonee und ihre Freundin Jancey Hand in Hand über eine satt-grüne Kuhwiese. Im Kontext des Films eine unschuldig und paradiesisch anmutende Szene.