Kategorie: Filmbesprechung

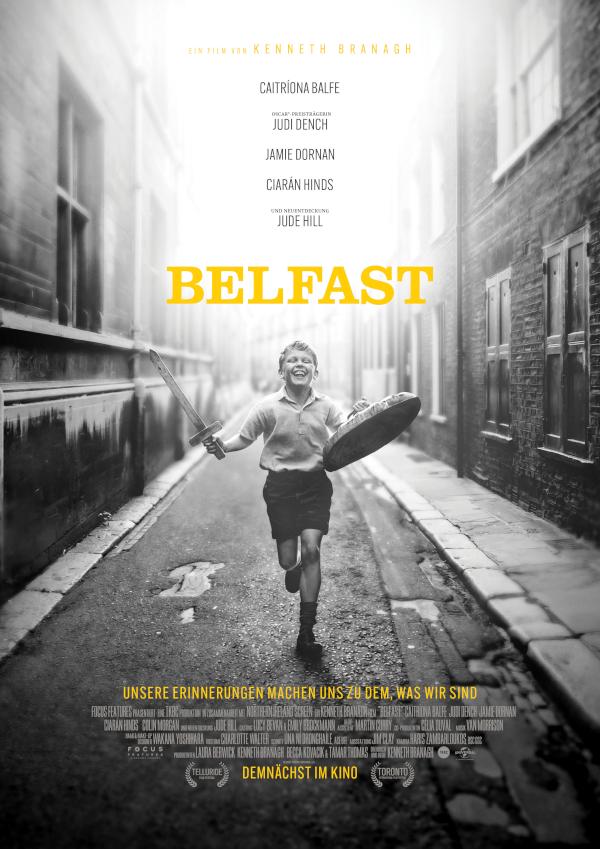

"Belfast"

Kenneth Branaghs autobiografisch inspirierter Film blickt mit den Augen eines Kindes auf das Belfast des Jahre 1969.

Unterrichtsfächer

Thema

Eben noch bekämpft der neunjährige Buddy mit Holzschwert und Mülleimerdeckel in seiner Fantasiewelt das Böse, da verwandelt sich seine Umgebung jäh in ein reales Schlachtfeld. Es ist der 15. August 1969 in der nordirischen Hauptstadt Belfast; der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten eskaliert in offener Gewalt. Die "Troubles" werden existenzielle Auswirkungen für Buddys Familie haben – davon erzählt "Belfast", mit dem der 1960 dort geborene Regisseur Kenneth Branagh in die eigene Vergangenheit eintaucht. Er bündelt seine Erinnerungen zu einer berührenden Hommage an diese Stadt, ihre Bewohner/-innen und die eigene Familie, die 1969 nach England auswanderte.

Arbeiterviertel als Ort der sozialen Utopie

Buddys Wohnviertel ist anfangs bevölkert von ausgelassen spielenden Kindern und plaudernden Nachbarn. Alle kennen sich, alle halten zusammen: Das Arbeiterviertel wirkt wie die Manifestation einer sozialen Utopie. Buddys protestantische Familie ist von gesundem Urvertrauen und Fürsorge durchdrungen. Besonders die Großeltern sorgen für Halt und erklären den Enkeln humorvoll die Welt. Während Buddys Mutter die beiden Söhne erzieht, ist der Vater nur jedes zweite Wochenende präsent. Er arbeitet in England, wo es noch Arbeit für den hoch verschuldeten Zimmermann gibt.

Wer in Buddys Straße protestantisch oder katholisch ist, hat bislang zumindest für die Kinder keine große Rolle gespielt. Doch nun will eine Gruppe militanter Protestanten/-innen mit Gewalt die katholischen Familien aus ihren Häusern vertreiben. Billy, Anführer des Mobs, fordert von seinen protestantischen Nachbarn Unterstützung und Loyalität und wird zum Kontrahenten von Buddys Vater, der seine Mitmenschen nicht nach Konfessionszugehörigkeit beurteilt. Die Front verläuft vor der eigenen Haustür: Nach den Krawallen werden Barrikaden zum Schutz errichtet, Soldaten kontrollieren Pässe, nachts schieben besorgte Nachbarn Wache.

Rob Youngson / Focus Features

Sehnsuchtsort in Schwarz-Weiß

Kenneth Branagh hat seinen Film in Schwarz-Weiß (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung) gefilmt. Allerdings beginnt und endet "Belfast" mit farbigen Aufnahmen, die wie aus einem Imagefilm für die nordirische Hauptstadt wirken. Flugaufnahmen (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) zeigen das heutige Stadtbild: moderne Architektur, der große Hafen, zeitgenössische Kunst, herausgeputzte Reihenhäuschen und Sehenswürdigkeiten. Darunter auch ein Wandgemälde auf einer Friedensmauer. Sie trennte einst probritische Unionisten und irische Nationalisten. Genau hier gleitet "Belfast" zurück in das Jahr 1969 und zugleich ins Schwarz-Weiß. Dieses Stilmittel überhöht das Arbeiterviertel mit seinen kargen Reihenhäusern geradezu, das im Gegensatz zu den zuvor menschenleeren Stadtansichten voller Leben ist. In der zärtlichen Wiederauferstehung des weitgehend verschwundenen proletarischen Milieus wird das alte Belfast zu einem Sehnsuchtsort.

Rob Youngson / Focus Features

Für Farbe – im Film wie auch im Leben der Familie – sorgen Kino- und Theaterbesuche, die Buddy mit seiner Familie unternimmt: Sie sehen A Christmas Carol auf der Bühne oder "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" ("Chitty Chitty Bang Bang", Ken Hughes, GB 1968) und "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" ("One Million Years B.C.", Don Chaffey, GB 1966) auf der Leinwand. Diese wirkungsvollen Farbakzente verdeutlichen, wie prägend diese kleinen Alltagsfluchten für Buddy sind. Im Fernsehen wiederum sieht er in Schwarz-Weiß Zum Inhalt: Western wie "Zwölf Uhr mittags" ("High Noon", Fred Zinnemann, USA 1952), die mit ihrer klaren Definition von Gut und Böse zur Identitätsbildung des Jungen beitragen. Wenn sich sein Vater und Billy in einer höchstdramatischen Zum Inhalt: Szene auf der Straße gegenüberstehen, inszeniert Branagh dies als klassisches Western-Duell: Der Vater gewinnt in Untersicht (Glossar: Zum Inhalt: Kameraperspektiven) und in Buddys Wahrnehmung an superheldenhafter Größe, als er spektakulär seine Familie aus den Fängen des Bösen befreit.

Der Nordirland-Konflikt mit den Augen eines Kindes

Mit seiner nostalgisch-heiteren Grundstimmung beschwört "Belfast" eine Kindheit, die auch in schweren Zeiten mit all ihren Herausforderungen, Entscheidungen und einer ersten Verliebtheit ihre unbeschwerten Momente hat. So feinfühlig und hinterfragend Buddy auch ist, von Politik und Konfessionen versteht er noch wenig. Woran erkenne man, ob jemand katholisch oder protestantisch ist, will er wissen. Die Erwachsenen antworten oft vage, um den Jungen von der Brutalität des Bürgerkrieges abzuschirmen. Daher puzzelt sich Buddy seine Weltsicht aus Nachrichten, den flammenden Predigten des Pfarrers und Gesprächsfetzen zusammen, sammelt Lebenserfahrung im Kino und vor dem Fernseher und krönt das Ganze mit den Weisheiten seines Opas.

Rob Youngson / Focus Features

Buddy ist fraglos die idealisierte Verkörperung des jungen Kenneth Branagh. Seine Sicht vermittelt die Ereignisse, ohne Erklärung ihrer politischen Dimension. Sein Belfast entspricht dem Erlebnisradius eines Neunjährigen: Wohnviertel, Schule, Kirche, Spielplatz, Krankenhaus und Geschäfte. Da dieses Setting (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set) im heutigen Belfast kaum mehr existiert, wurde Buddys Wohnstraße im englischen Hampshire nachgebaut und mit Zum Inhalt: Requisiten aus den späten 1960ern ausgestattet, darunter auch Buddys geliebtes Thor-Comic, das sich als interessante Chiffre entpuppt. Denn Branagh, vor allem für seine Shakespeare-Verfilmungen (Glossar: Zum Inhalt: Adaption) bekannt, führte auch Zum Inhalt: Regie bei der Marvel-Comic-Adaption "Thor" (USA 2011), die dessen Verbannung aus Asgard in den nordischen Sagen aufgreift – dem Vorläufer der biblischen Vertreibung aus dem Paradies.

Parallelen dazu finden sich auch in "Belfast": Ihr Wohnviertel und die engen sozialen Bindungen bedeuten Buddy und seiner Mutter schlichtweg alles. Doch finanziell kommt die Familie wie viele andere im Nordirland der Zeit kaum über die Runden. Australien, Kanada, England – hartnäckig will Buddys Vater seine Frau zum Auswandern überreden. Doch sie und Buddy schrecken vor drohender Entwurzelung und dem damit verbundenen Identitätsverlust zurück. Letztlich beschleunigen die "Troubles" ihre Emigration – ein für alle schmerzhafter Schritt, der neben ökonomischen Verbesserungen vor allem Sicherheit und das Überleben ihrer Wertmaßstäbe bedeutet.

Weiterführende Links

- External Link Film-Website des deutschen Verleihs

- External Link FilmTipp von Vision Kino

- External Link Hanisauland.de: Nordirlandkonflikt

- External Link fluter.de: Worum geht’s im Nordirland-Konflikt?

- External Link bpb.de: Das Europalexikon – Nordirlandkonflikt

- External Link bpb.de: Dossier Innerstaatliche Konflikte: Nordirland

- External Link theguardian.com: „I grew up with Branagh in Belfast: our childhoods haunt his new film”