Kategorie: Filmbesprechung

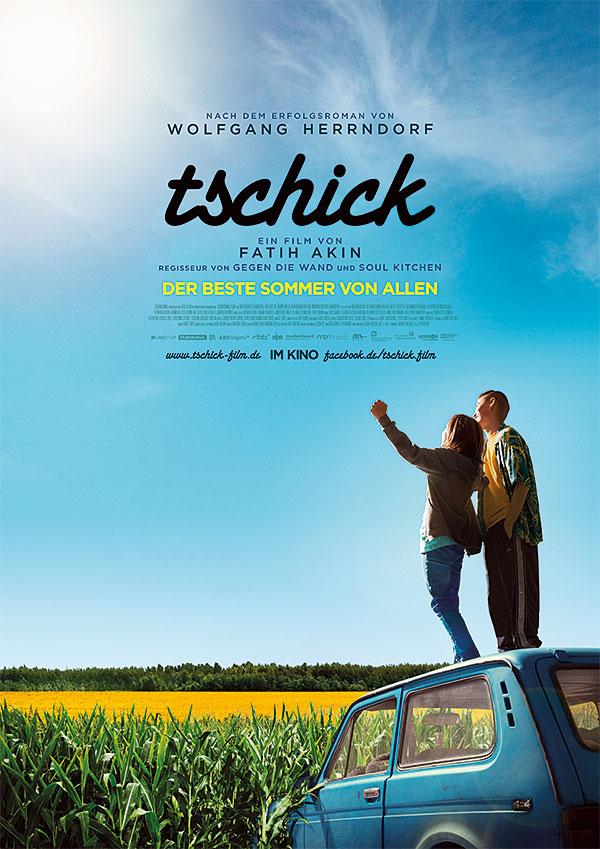

"Tschick"

Verfilmung der preisgekrönten Coming-of-Age-Roman von Wolfgang Herrndorf

Unterrichtsfächer

Thema

Der 14-jährige Maik hält sich für den größten Langweiler an seiner Schule. Kein Wunder, dass er von seinem heimlichen Schwarm Tatjana nicht zu ihrer Party eingeladen wird. Dieses Schicksal teilt er mit dem maulfaulen Tschick, einem russisch-deutschen Jungen, der vor kurzem neu in die Klasse gekommen ist und den alle für einen „Asi“ halten. Die Sommerferien fangen also schon mal gut an. Als Maik sich gerade auf langweilige Ferienwochen einstellt (die alkoholkranke Mutter ist auf einer Entziehungskur, der Vater mit seiner jungen Sekretärin auf „Geschäftsreise“) steht plötzlich Tschick mit einem geklauten Auto vor der Tür und lädt ihn zu einer Spritztour ein. Auf der abenteuerlichen Fahrt durch die neuen Bundesländer werden aus den beiden Außenseitern bald Freunde.

Der Roman Tschick (2010) des 2013 verstorbenen Wolfgang Herrndorf wurde innerhalb weniger Jahre zu einem Jugendbuchklassiker. Die Zum Inhalt: Adaption von Regisseur (Glossar: Zum Inhalt: Regie) Fatih Akin (, Zum Inhalt: Auf der anderen Seite) bleibt über weite Strecken der Vorlage treu, bis hin zu den schnodderigen Dialogen, die sich wohltuend von der bemühten Jugendsprache vieler deutscher Filme abheben. Um den Wortwitz des Buches zu bewahren, fungiert Maik im Film auch als Zum Inhalt: Off-Erzähler. Mit seiner unterhaltsamen Mischung aus Zum Inhalt: Komödie und Zum Inhalt: Roadmovie lebt Tschick vor allem von der Chemie der beiden Hauptdarsteller sowie der spielerischen Dynamik zwischen Coming-of-Age-Themen (Glossar: Zum Inhalt: Coming-of-Age-Filme) und actionlastigen Szenen – wie der Flucht vor der Polizei durch ein Maisfeld. Das Mädchen Isa, das die Jungen auf ihrem Roadtrip kennenlernen, ist (im Gegensatz zur unerreichbaren Tatjana) zudem eine Identifikationsfigur für jugendliche Zuschauerinnen.

Aufgrund seiner Popularität gehört Tschick an vielen Schulen längst zur Pflichtlektüre. Die Einbindung der Verfilmung in den Deutschunterricht mit einem Vergleich von Buch und Film knüpft also an Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler an. Bei einem rein inhaltlichen Vergleich sollte die Beschäftigung mit "Tschick" jedoch nicht aufhören. So können im Unterricht auch die unterschiedlichen Erzählweisen näher betrachtet werden, etwa der Einsatz des Zum Inhalt: Voice-Overs, die Zum Inhalt: Filmmusik (das Titelstück der Hiphop-Band Die Beginner, die Pianoballade von Richard Clayderman) oder die Kameraeinstellungen (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) auf der Fahrt durch Ostdeutschland. Für eine Auseinandersetzung mit ernsthaften Themen wie dem Verhältnis zu den Eltern oder Homosexualität bietet der Film ebenfalls einen schönen Zugang. Zuletzt kann man "Tschick" auch im Kontext anderer Jugenderzählungen wie Der Fänger im Roggen oder Tom Sawyer betrachten und Ähnlichkeiten beziehungsweise (zeitlich bedingte) Unterschiede herausarbeiten.