Kategorie: Unterrichtsmaterial

Das Kriegsende und die Shoah filmisch erinnern – Arbeitsblätter

Fünf Aufgaben zu den Filmen "Die Brücke", "Nacht und Nebel", "Shoah", "Deutschland im Jahre Null" und "Die Ehe der Maria Braun" in den Fächern Deutsch, Geschichte, Politik, Ethik und Sozialkunde ab Klasse 10

Aufgabe 1: Arbeitsblatt zum Film "Die Brücke" (D 1958, R: Bernhard Wicki)

Fächer: Deutsch Geschichte, Politik, Ethik ab Klasse 10, ab 15 Jahren

Vor der Filmsichtung:

a) Seht euch den Nachspann des Films "Die Brücke" (ab 01:37:16) an. Darin heißt es: "Dies geschah am 27.April 1945. Es war so unbedeutend, dass es in keinem Heeresbericht erwähnt wurde."

Tauscht euch in Kleingruppen in einem Zum externen Inhalt: Brainstorming (öffnet im neuen Tab) darüber aus, auf welches historische Ereignis sich dieser Satz beziehen könnte.

b) An der Tafel findet ihr einen Zeitstrahl vom 01. April bis zum 8.Mai 1945. Recherchiert in Kleingruppen A, B, C und D zu Ereignissen in Deutschland am Ende des zweiten Weltkriegs in diesen Monaten und ordnet eure Ergebnisse auf dem Zeitstrahl in Stichworten an. Stellt eure Ergebnisse im Plenum vor.

Nutzt als Ausgangspunkt eurer Recherchen folgende Quellen:

Gruppe A: a+e;

Gruppe B: b+f;

Gruppe C: c+g;

Gruppe D: d+h

Textmaterial:

a. Zum externen Inhalt: faz.de: Letzte Kriegswochen (öffnet im neuen Tab)

b. Zum externen Inhalt: chroniknet: April 1945 (öffnet im neuen Tab)

c. Zum externen Inhalt: chroniknet: Mai 1945 (öffnet im neuen Tab)

d. Zum externen Inhalt: bpb.de: Der Zweite Weltkriegs – Endphase und Kriegsende (öffnet im neuen Tab)

Vor der Sichtung des Kapitels 1 (TC 00:00:00-00:22:39):

c) Teilt euch in sieben Kleingruppen auf. Jeder Gruppe wird einer der sieben Jugendlichen zugeordnet.

Während der Sichtung des ersten Kapitels:

d) Achtet auf die Entwicklung dieser Jungen: Albert, Jürgen, Hans, Karl, Klaus, Siegfried (genannt Siggi), Walter.

Nach der Sichtung des ersten Kapitels:

e) Fasst auf einer Karteikarte zusammen, was ihr über eure Figur erfahren habt.

Optional bei Nutzung eines Tablets: Macht zwei Szenenfotos eurer Figur (eine Porträtaufnahme, eine Aufnahme mit Mutter oder Vater).

f) Stellt im Plenum eure Figur vor und erstellt ein Zum externen Inhalt: Figurenschaubild (öffnet im neuen Tab) mit den Karteikarten und den Personenfotos.

g) Analysiert und vergleicht vor dem Hintergrund der Informationen auf dem Zeitstrahl die Filmhandlung und das Verhalten der Erwachsenen.

Nach der Sichtung des zweiten Kapitels (TC 00:22:39-00:41:56):

h) Die sieben Jugendlichen erhalten ihre Einberufung zur Wehrmacht. Ergänzt das Persönlichkeitsprofil eurer Figur und wählt ein weiteres Standbild aus diesem Kapitel für das Figurenschaubild aus.

i) Beschreibt und beurteilt die Reaktion und das weitere Verhalten der jeweiligen Figur vor dem Hintergrund eurer Kenntnisse über die Hitlerjugend, den sogenannten Volksturm und das nahende Ende des Zweiten Weltkriegs.

j) Erklärt mit den Begriffen Verführung, Begeisterung, Indoktrination, Idealismus und Fanatismus das Verhalten der jeweiligen Figur.

Während der Sichtung des dritten Kapitels (TC 00:41:56-00:55:31):

Im folgenden Kapitel des Films befinden sich die Jugendlichen als Rekruten zur Ausbildung in einer Wehrmachtskaserne. Eine Zum externen Inhalt: Schlüsselszene (öffnet im neuen Tab) ist der Besuch des Lehrers der sieben Jugendlichen, Oberstudienrat Stern, beim Kommandeur der Kaserne, Hauptmann Fröhlich, einem ehemaligen Lehrer

Timecode: 00:45:09-00:47:55

k) Analysiert die Inszenierung des Gesprächs zwischen Stern und Fröhlich und erläutert die Wirkung der filmästhetischen Mittel (Zum Inhalt: Inszenierung/ Mise-en-scène, Zum Inhalt: Kameraperspektive, Zum Inhalt: Schuss-Gegenschuss-Technik und Zum Inhalt: Kamerabewegung.

Nach der Präsentation des Kapitels 3:

l) Vergleicht eure Ergebnisse.

Optional:

m) Interpretiert das im Gespräch verwendete Zum externen Inhalt: Gedicht (öffnet im neuen Tab) Hölderlins in seiner ursprünglichen Intention und seiner Verwendung durch die Nationalsozialisten.

Während der Sichtung des vierten und fünften Kapitels (TC 0:55:31-01:27:16):

In den folgenden Kapiteln befindet sich die Gruppe der sieben Jugendlichen nachts und am folgenden Tag, dem 27.April, auf Wachposten auf der Brücke ihres Heimatortes.

n) Achtet erneut auf eure jeweilige Figur. Achtet besonders auf bleibende Charaktereigenschaften, die sich gegebenenfalls verstärken und auf Veränderungen in den jeweiligen Verhaltensweisen.

Nach der Präsentation der Kapitel 4 und 5:

o) Wählt zwei Szenenfotos (eine Porträtaufnahme und/oder eine Aufnahme mit einer anderen Person) aus, die die Veränderungen im Verhalten der beobachteten Personen beispielhaft zum Ausdruck bringen. Stellt euch eure Ergebnisse im Plenum vor.

p) Teilt euch in drei Gruppen A, B, und C ein. Eine Gruppe sollte aus drei bis vier Schüler/-innen bestehen. Hinweis: Je nach Klassenstärke kann es auch die Gruppen A1, A2 ... geben, die parallel die gleichen Aufgaben bearbeiten.

Gruppe A:

Der Film "Die Brücke" wird in Filmkritiken als Antikriegsfilm bezeichnet.

• Recherchiert auf Zum externen Inhalt: www.film-genres.de (öffnet im neuen Tab) zu den Merkmalen von Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen.

• Wählt Szenen des Films aus, an denen das Genre Antikriegsfilm deutlich wird.

• Beurteilt, inwieweit "Die Brücke" die Bezeichnung Antikriegsfilm zu Recht trägt.

• Bereitet eure Ergebnisse für eine Präsentation mit einer Präsentationssoftware vor.

Gruppe B:

Auf Zum externen Inhalt: www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=24952 (öffnet im neuen Tab) findet ihr einige Plakate, mit denen der Film 1959 bei der Uraufführung beworben worden ist.

• Erstellt Bildbeschreibungen zu jedem der Plakate.

• Wählt zu jedem der Plakate passende Szenenfotos aus.

• Beurteilt kritisch, welches der Plakate die Intention des Films am besten darstellt.

• Bereitet eine Präsentation eurer Ergebnisse vor.

Gruppe C:

Gestaltet ein Filmporträt von einem der Jugendlichen.

• Wählt für eure Aufgabe einen der Jungen aus.

• Sucht aus jedem der fünf Kapitel eine kurze Filmsequenz aus, die die Entwicklung des Jugendlichen im Laufe der Filmhandlung darstellt.

• Kommentiert die ausgewählten Filmsequenzen.

• Bereit eine Präsentation eurer Ergebnisse mit Hilfe eines Videoschnittprogramms und einer Präsentationssoftware vor.

q) Stellt euch eure Ergebnisse im Plenum vor und gebt einander kritierienorientiertes Feedback.

Aufgabe 2: Arbeitsblatt zum Film "Nacht und Nebel" (F 1955, Alain Resnais)

Fächer: Deutsch, Geschichte, Ethik, Sozialkunde ab 15 Jahren

Vor der Filmsichtung:

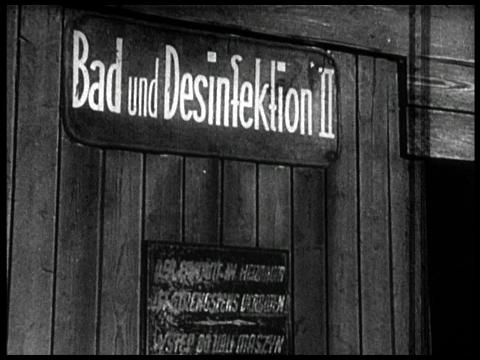

a) Beschreibt das folgende Bild möglichst genau.

b) Seht euch nun folgende Standfotos an und rekonstruiert, was in dieser Zum Inhalt: Sequenz des Zum Inhalt: Dokumentarfilms "Nacht und Nebel" dargestellt wird.

c) Erörtert im Plenum, warum Regisseur Alain Resnais mit einer Zum Inhalt: Montage von Zum Inhalt: Farb- und Schwarz-Schweiß-Bildern arbeitet.

d) Tauscht euch darüber aus, was der Filmtitel "Nacht und Nebel" bedeuten könnte. Vergleicht eure Vermutungen mit dem Zum externen Inhalt: Artikel (öffnet im neuen Tab) auf Deutschlandfunk Kultur.

Während der Filmsichtung:

e) Achtet darauf, mit welchen filmästhetischen (beispielsweise Montage, Zum Inhalt: Bildkomposition, Zum Inhalt: Kameraeinstellungen, Zum Inhalt: Musik) und erzählerischen (beispielsweise Zum Inhalt: Voice-Over) Mitteln Regisseur Alain Resnais arbeitet.

Achtung: Ihr dürft jederzeit die Augen schließen oder den Raum verlassen.

Nach der Filmsichtung:

f) Tauscht euch darüber aus, was euch besonders berührt hat.

g) Vergleicht eure Ergebnisse der Aufgabe e) und erläutert die Wirkung der verwendeten Mittel.

h) Für den französischen Voice-Over-Text zeichnet der Autor Jean Cayrol verantwortlich, für die deutsche Bearbeitung Paul Celan. Die Filmmusik wurde von Hanns Eisler komponiert. Recherchiert arbeitsteilig deren Biografien und stellt diese einander im Plenum vor.

i) Als der Film 1956 für die Filmfestspiele Cannes nominiert wird, regt sich Protest. Stellt Vermutungen an, wer (Personen oder Initiativen) warum etwas gegen die Programmierung dieses Festivalbeitrags gehabt haben könnte.

j) Der deutsche Botschafter in Frankreich protestierte erfolgreich gegen die Aufführung des Films im Wettbewerb des Festivals in Cannes. Ein Vertreter des Bundesinnenministeriums gab später an, das Zeigen des Films könne nur allzu leicht dazu beitragen, den durch die nationalsozialistischen Verbrechen erzeugten Hass gegen das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wiederzubeleben.

Stellt euch vor, ihr kuratiert eine Filmreihe oder ein Festival, bei dem ihr "Nacht und Nebel" zeigen wollt. Daraufhin regt sich ein ähnlicher Protest. Bereitet eine Stellungnahme vor, in der ihr – anders als 1956 in Cannes – begründet, warum ihr "Nacht und Nebel" auf jeden Fall zeigen werdet und warum der Film ein wichtiger Beitrag für die Erinnerungskultur ist. Bezieht dabei auch die Ergebnisse aus Aufgabe h) und die Warnung am Ende des Films in eure Argumentation ein. Lest euch zur Vorbereitung eurer Stellungnahme folgenden Zum externen Inhalt: Hintergrundartikel (öffnet im neuen Tab) auf kinofenster.de durch).

k) Präsentiert euch eure Beiträge und gebt einander kriterienorientiertes Feedback.

Aufgabe 3: Arbeitsblatt zum Film "Shoah" (F 1985, R: Claude Lanzmann)

Fächer: Geschichte, Politik, Ethik ab Klasse 10, ab 15 Jahren

Vor der Filmsichtung:

a) Was assoziiert ihr mit Konzentrationslagern und dem Holocaust? Nutzt dazu die Methode des Zum externen Inhalt: Brainstormings (öffnet im neuen Tab).

b) Ihr seht eine Zum Inhalt: Sequenz aus dem Film "Shoah". Gebt eure Eindrücke zu dieser Zum Inhalt: Szene wieder.

DVD 1, Kapitel 21

c) Teilt euch in die Gruppen A, B, C und D ein und recherchiert zu folgenden Begriffen.

Gruppe A: Holocaust – Konzentrationslager – Sicherheitsdienst (SS) - Treblinka

Gruppe B: Shoah – Deportation – Wannsee-Konferenz – Auschwitz

Gruppe C: Ghetto – Die Aktion Reinhardt – Sobibor - Endlösung

Gruppe D: Warschauer Ghetto – Vernichtungslager – Chelmno – Selektion

Nutzt für Eure Recherche folgende Zum externen Inhalt: Webseite (öffnet im neuen Tab) des Deutschen Historischen Museums. Nutzt die Links auf dieser Seite und bleibt bei eurer Recherche auf der Internetpräsenz von LEMO.

d) Erstellt basierend auf den Ergebnissen eine Mindmap zur systematischen Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten. Greift während der kommenden Aufgaben darauf zurück.

Während der (sequentiellen) Filmsichtung:

Ankunft in Treblinka

e) In der folgenden Filmsequenz erzählen Menschen über ihre Erlebnisse im Konzentrationslager Treblinka. Beobachtet und notiert euch:

• Mit welchen Körperhaltungen, Gesten und Wortwahl erzählen die Menschen? Welche Emotionen werden dadurch deutlich?

• An welchen Zum Inhalt: Orten, vor welchem Hintergrund werden die Menschen interviewt?

• verwendete Schlüsselwörter

Achtet auf die verwendeten filmästhetischen Mittel (Zum Inhalt: Bildkomposition, Zum Inhalt: Kameraperspektive und Zum Inhalt: Kamerabewegung, , Drehort, Zum Inhalt: Farbgestaltung, Zum Inhalt: Musik und Zum Inhalt: Geräusche, (Original-) Sprache/ Untertitel) und welche Wirkung dadurch erzeugt wird.

DVD 1

• Perspektive Überlebender: , Kap. 22, 23, 31

• Perspektive Beobachter: Kap. 21, 24-30, 32, 34, 37-41

• Perspektive Täter: Kap. 55

Dauer der Filmsequenzen circa. 25 Minuten.

f) Tauscht euch darüber aus, was euch besonders berührt hat. Vergleicht anschließend eure Ergebnisse. Stellt Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Berichte zusammen.

g) Erstellt in Kleingruppen Kurzberichte zum Thema "Die Ankunft in Treblinka". Euren Kleingruppen wird je eine Erzählperspektive zugeordnet: die Anwohner, die ankommenden Juden und Jüdinnen sowie ein SS-Mann. Verwendet im Bericht Worte und Begriffe, die ihr notiert habt. Achtet darauf, wie die Atmosphäre durch filmästhetische Mittel unterstützt wird.

Optional:

h) Interpretiert eure Eindrücke aus den Filmsequenzen mit den Begriffspaaren Nähe-Distanz, Betroffenheit-Gleichgültigkeit, Gegenwart-Vergangenheit.

Perspektiven der Erinnerung an die Shoah

i) Arbeitet in Kleingruppen A-E zu je einer im Film interviewten Person.

Nutzt folgende Arbeitsschritte:

a. Schaut die DVD-Kapitel zu eurer Person an und macht euch Notizen zu den folgenden Aufgaben.

Erstellt eine Charakterisierung der Person mit folgenden Informationen:

• Was sagt die Person über sich selbst, ihre Aufgaben, ihre Aufenthaltsorte, ihre Erfahrungen in der Zeit der Shoah?

• Welche Gefühlsäußerungen sind typisch für diese Person? Wie wirkt das Auftreten der Person auf euch?

• Welche Aussagen würde diese Person mit folgenden Begriffen verbinden: Schuld, Gehorsam, Mut, Verzweiflung, Hoffnung, Trauer, Scham.

b. Bei der Auflistung der DVD-Kapitel für eure Person findet ihr eine Zusatzaufgabe.

c. Wählt zwei oder drei aussagekräftige Standbilder aus den von euch bearbeiteten Filmsequenzen aus.

d. Erstellt ein Plakat mit Fakten zu euren Personen.

e. Präsentiert eure fertig gestellten Plakate in einem Gallery Walk.

Filmsequenzen für die jeweiligen Kleingruppen:

• Gruppe A:

Perspektive Überlebender: Filip Müller – Arbeit im Sonderkommando

(DVD 1, Kapitel 56 /DVD 2, Kapitel 5 /DVD 3, Kapitel 6, 12,15)

Zusatzaufgabe: Benutzt die folgende Internetseite für weitere Informationen über Filip Müller: Zum externen Inhalt: www.auschwitz-prozess-frankfurt.de/index.php?id=63 (öffnet im neuen Tab)

• Gruppe B:

Perspektive Überlebender und Beobachter: Simon Srebnik, der singende Junge von Chelmno

(DVD 1, Kapitel 2, 25, 26, 28)

Zusatzaufgabe: In DVD 1, Kapitel 26 seht ihr Simon Srebnik inmitten der Bewohnern von Chelmno. Fasst die Antworten auf die Frage „War die Judenvernichtung gottgewollt?“ und die Reaktion Srebniks auf das sich entwickelnde Gespräch zusammen.

• Gruppe C:

Perspektive Überlebender: Abraham Bomba – Friseurkommando Treblinka

(DVD 1, Kapitel 22, 31, 33, 35, 44, DVD 3, Kapitel 2)

Zusatzaufgabe: In DVD 3, Kapitel 2 wird Abraham Bomba in einem Friseursalon interviewt. Analysiert die Inszenierung vor dem Hintergrund von Bombas Bericht.

• Gruppe D:

Perspektive Täter: Franz Suchomel – Mitglied der Wachmannschaft in Treblinka

(DVD 1, Kapitel 55,57 / DVD 2, Kapitel 1 /DVD 3, Kapitel 1,3,13)

Perspektive Täter: Walter Stier: ehemaliger Mitarbeiter der Reichsbahn, zuständig für Deportationszüge (DVD 3, 10, 46, 59, 51 DVD 3, 2)

Zusatzaufgabe: Ergänzt eure Beobachtungen zu Walter Stier durch die Informationen über Deportationszüge auf Zum externen Inhalt: www.open-memory.info/deportation-deutschebahn.php (öffnet im neuen Tab).

• Gruppe E:

Perspektive Experte/ Wissenschaftler: Raul Hilberg – Historiker

(DVD 2, Kapitel 5 /DVD 3, Kapitel 11)

Zusatzaufgabe: Ergänzt die Aussagen Raul Hilbergs über die Ursprünge des Antisemitismus durch Informationen auf Zum externen Inhalt: www.annefrank.org/de/anne-frank/vertiefung/warum-hasste-hitler-die-juden/ (öffnet im neuen Tab).

Nach der Filmsichtung:

j) Erstellt eine Zum externen Inhalt: Filmkritik (öffnet im neuen Tab) zu "Shoah". Darin sollen folgende Aspekte benannt werden:

• Beschreibt den Inhalt und die Darstellungsform des Films.

• Beurteilt den Verzicht auf historisches Archivmaterial.

• Vermutet Gründe für die ungewöhnliche Länge des Films (insgesamt 556 Minuten Spielzeit).

• Der Film wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung in den Kanon der 35 Filme, die man gesehen haben muss, aufgenommen. Formuliert ein Plädoyer für diese Entscheidung.

Aufgabe 4: Arbeitsblatt zum Film "Deutschland im Jahre Null" (I 1948, R: Roberto Rossellini)

Fächer: Deutsch, Geschichte, Ethik, Sozialkunde ab Klasse 10

Vor der Filmsichtung:

a) Berlin, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Tauscht euch im Plenum darüber aus, was ihr über die damalige Zeit wisst. Wie sah der Alltag der Menschen in Bezug auf Wohnen, Schule, Arbeiten, Nahrungs- und Gesundheitsversorgung aus?

b) Diskutiert mit eurer Nachbarin, welche Bedeutung der Filmtitel "Deutschland im Jahre Null" vor dem Hintergrund des Endes des Zweiten Weltkriegs haben könnte.

c) Vergleicht die Ergebnisse im Plenum und überlegt, unter welche Voraussetzungen ein demokratischer Neuanfang gestaltet werden kann. Nutzt dazu die Methode des Zum externen Inhalt: Brainstormings (öffnet im neuen Tab) ).

d) Seht euch die folgende Sequenz des Films "Deutschland im Jahre Null" an, in welcher der Protagonist Edmund eingeführt wird. Fasst zusammen, was ihr über Edmund erfahrt und erörtert, inwieweit er den Herausforderungen des Alltags im Nachkriegsdeutschland gewachsen ist. Überlegt gemeinsam, warum Regisseur Robert Rossellini ein Kind als Protagonisten gewählt haben könnte. Bezieht dabei eure Ergebnisse aus Aufgabe b) mit ein.

Timecode 00:01:50-00:03:33

e) Roberto Rossellini beendete mit "Deutschland im Jahre Null" seine Neorealismus-Trilogie. Stellt basierend auf der kurzen Sequenz aus Aufgabe b) Vermutungen an, welche Zum externen Inhalt: Stoffe (öffnet im neuen Tab) und filmästhetischen Mittel (beispielsweise Zum Inhalt: Schauplätze, Zum Inhalt: Ton- und ) den Neorealismus kennzeichnen.

f) Vergleicht eure Vermutungen mit dem Glossareintrag auf Zum Inhalt: kinofenster.de.

Während des Filmsichtung:

g) Achtet darauf, was ihr über die Situation von Edmund und seiner Familie erfahrt und arbeitsteilig auf folgende filmästhetische Mittel:

• Schauplätze

• Kameraeinstellungen

• Kamerabewegungen

• Tongestaltung

• Lichtgestaltung

Nach der Filmsichtung:

h) Vergleicht eure Beobachtungen und erörtert anhand der Ergebnisse der Aufgaben f) und g), inwieweit "Deutschland im Jahre Null" einen typischen Neorealismus-Film darstellt. Formuliert in wenigen Sätzen den im Film dargestellten Zum externen Inhalt: Konflikt (öffnet im neuen Tab).

i) Seht euch noch einmal die Szene an, in der Edmund seinen ehemaligen Lehrer um Hilfe bittet. Analysiert die politische Anschauung des Lehrers und die Bedeutung des Lehrers für Edmund. Beurteilt, inwieweit es sich dabei um eine Zum externen Inhalt: Schlüsselszene (öffnet im neuen Tab) handelt.

Timecode: 00:42:00-00:43:44

j) Diskutiert, inwieweit in "Deutschland im Jahre Null" tatsächlich ein politischer Neuanfang dargestellt wird. Greift auf die Ergebnisse auf die Aufgaben b-d) zurück. Geht auch darauf ein, welche Perspektive Roberto Rossellini auf die Jugend hat.

k) Stellt euch vor, Edmund wäre euer Freund und hätte sich euch nach dem Gespräch mit dem Lehrer (Aufgabe i) anvertraut. Formuliert Argumente, die geeignet sind, die sozialdarwinistische Position des Lehrers zu entkräften und sprecht eurem Freund Mut zu, indem ihr eure Unterstützung versichert.

Optional:

l) Untersucht, inwieweit Zum externen Inhalt: sozialdarwinistische (öffnet im neuen Tab) Positionen heute noch von Bedeutung sind.

Aufgabe 5: Arbeitsblatt zum Film "Die Ehe der Maria Braun" (D 1978, R: Rainer Werner Fassbinder)

Fächer: Deutsch, Geschichte ab Oberstufe, ab 16 Jahren

Vor der Filmsichtung:

a) Sehen Sie sich die Zum Inhalt: Anfangssequenz des Films "Die Ehe der Maria Braun" an. Fassen Sie die Handlung zusammen. Nehmen Sie darauf basierend sowie anhand der Zum externen Inhalt: Szenografie (öffnet im neuen Tab) und Zum Inhalt: Kostüme eine historische Einordnung der Handlung vor.

Timecode: 00:00:00-00:03:50

b) Sehen Sie sich die Sequenz gegebenenfalls noch einmal an und benennen Sie die unterschiedlichen Zum Inhalt: Tonebenen. Erläutern Sie, welche Wirkung durch die Überlagerung der Tonebenen entsteht.

c) Äußern Sie im Plenum Vermutungen zum Zum externen Inhalt: Plot (öffnet im neuen Tab). Beziehen Sie den Filmtitel sowie die Anfangssequenz in Ihre Überlegungen ein.

d) Um welches Zum Inhalt: Genre könnte es sich hierbei handeln? Begründen Sie.

e) Regisseur Rainer Werner Fassbinder legte "Die Ehe der Maria Braun" als Melodram an. Das Kompositum besteht aus den beiden griechischen Wörtern melos und drama. Recherchieren Sie deren Bedeutung und stellen Sie dar, inwieweit in der Anfangssequenz beide Elemente miteinander verknüpft sind. Nutzen Sie dazu auch Ihre Ergebnisse aus Aufgabe b).

f) Lesen Sie sich nun den Glossareintrag zum Zum Inhalt: Melodram auf kinofenster.de durch. Anschließend werden Sie von Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer einer Gruppe (A, B, C oder D) zugeteilt.

Während der Filmsichtung:

g) Achten Sie darauf, ob und wie die folgenden Melodram-Elemente in "Die Ehe der Maria Braun" zum Einsatz kommen. Machen Sie sich unmittelbar im Anschluss an die Filmsichtung Notizen.

Gruppe A: Zum Inhalt: Bildkomposition – Darstellung der (Innen-)räume

Gruppe B:

Gruppe C: Zum Inhalt: Farbgestaltung

Gruppe D: Zum Inhalt: Filmmusik

Nach der Filmsichtung:

h) Fassen Sie den Plot des Films zusammen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihren Vermutungen aus Aufgabe c) sind dabei aufgetreten?

i) Setzen Sie sich mit anderen Schülerinnen und Schülern Ihrer Gruppe (A, B, C oder D) zusammen und vergleichen Sie die Ergebnisse aus Aufgabe g). Präsentieren Sie diese anschließend im Plenum den anderen Gruppen.

j) Tauschen Sie sich aus, mit welchen erzählerischen und filmischen Mitteln Regisseur Rainer Werner Fassbinder den "äußeren Kitsch" des Melodrams (vgl. den Zum Inhalt: Glossareintrag) bricht.

k) Erörtern Sie im Plenum die Zum externen Inhalt: allegorische (öffnet im neuen Tab) Wirkung des Films.

l) Finden Sie sich in Kleingruppen zusammen. Überlegen Sie gemeinsam, wie ein möglicher Zum Inhalt: Trailer zum Film aussehen könnte. Beachten Sie dabei, dass der Trailer bestmöglich das Interesse des Publikums wecken sollte, den Film zu sehen. Skizzieren Sie ein Storyboard (Sie müssen dabei nicht jede Einstellung im Detail darstellen) und verfassen Sie den Text für das Voice-Over. Verwenden Sie darin Schlüsselwörter wie Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder und (kein) Neuanfang.

m) Stellen Sie sich Ihre Trailer-Konzepte im Plenum vor und geben einander kriterienorientiertes Feedback. Vergleichen Sie anschließend Ihre Konzepte mit dem Zum externen Inhalt: Original-Trailer (öffnet im neuen Tab) aus dem Jahr 1978.