Kategorie: Filmbesprechung

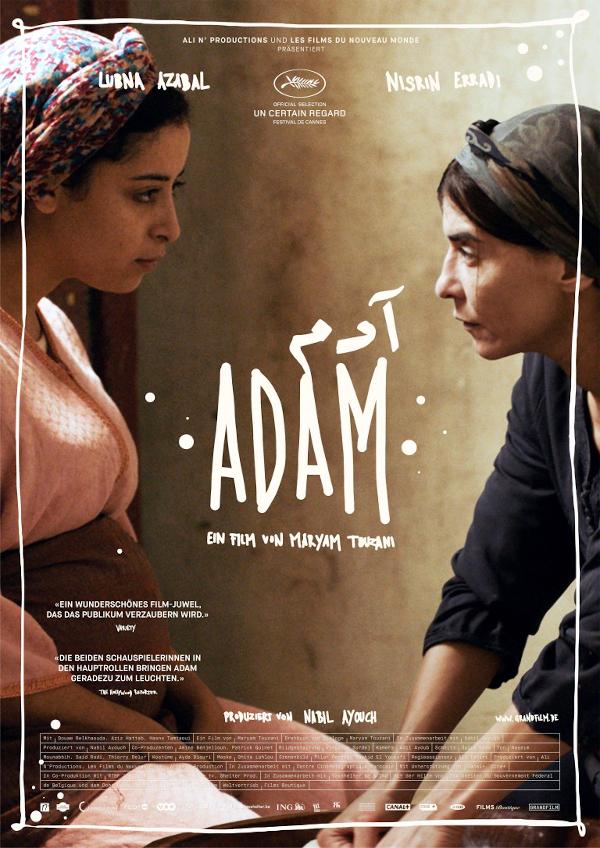

"Adam"

Kammerspiel um eine junge Schwangere mit einem unehelichen Kind, die in Casablanca bei einer Witwe Zuflucht findet

Unterrichtsfächer

Thema

Die hochschwangere Samia irrt erschöpft durch die Gassen der marokkanischen Großstadt Casablanca (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set). Sie sucht Arbeit, hat keine Bleibe. Beharrlich klopft sie an Türen, bietet sich an als Friseurin, Putzfrau, Altenbetreuerin. Auch bei Ablas kleiner Bäckerei wird sie zunächst abgewiesen. Doch Abla, Mutter der achtjährigen Warda, entdeckt angesichts der in einem Hauseingang nächtigenden Samia ihr Mitgefühl und bietet ihr für die Nacht einen Schlafplatz an. Warda schließt Samia sofort ins Herz. Als diese sogar das komplizierte Zuckergebäck Rziza perfekt hinbekommt, wird sie zögerlich eingeladen bis zur Geburt zu bleiben. Langsam lernen sich die so gegensätzlichen Frauen kennen: Abla ist Witwe und hat den Tod ihres Mannes noch immer nicht verwunden, Samia hingegen will ihr uneheliches Kind sofort nach der Geburt zur Adaption frei geben, um ihm und sich selbst bessere Lebenschancen zu ermöglichen.

Mit ihrem Regiedebüt "Adam" widmet sich die marokkanische Filmemacherin Maryam Touzani persönlichen Erfahrungen mit eigener und fremder Mutterschaft. Ablas Wohnung hinter der Bäckerei dient als geschützte, aber auch beengende Bühne für das nuancierte Spiel der Darstellerinnen. Anfangs sind in der Wohnung alle Türen geschlossen, dimmt ein permanentes Halbdunkel

(Glossar: Zum Inhalt: Licht und Lichtgestaltung) Ablas funktionale Ordnung. Handkamerabilder

(Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) begleiten die täglichen Routinen. Statische Einstellungen erinnern an die Malerei Vermeers. Die vielen Close-ups (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) spüren den Emotionen der Frauen nach. Blicke, Gesten sind beredter als lange Erklärungen. Trotz ihrer Schweigsamkeit wächst zwischen beiden eine fordernde Intimität, die sie zwingt, sich selbst zu hinterfragen. Als Abla ihre strikte Selbstbeherrschung ablegt und ihre Sinnlichkeit wiederentdeckt, verändert sie ihre Art sich zu kleiden (Glossar: Zum Inhalt: Kostum und Kostümbild), öffnen sich die Türen zu den Schlafräumen, wird es in der Wohnung heller. Während der Verkaufstresen der Bäckerei das Tor zur Außenwelt symbolisiert, weitet sich auf der Dachterrasse der Blick. Hier ist ein Ort, um Lebenskorrekturen anzudenken. Die Außenwelt dringt als Lärmquelle (Glossar: Zum Inhalt: Tongestaltung/Sound-Design) hinein, der Besuch einer neugierigen Nachbarin verweist auf die allgegenwärtige soziale Kontrolle.

Da sich die Problemstellungen in "Adam" nicht primär an ein Publikum der arabischen Welt richten, könnte sich im Unterricht in den Fächern Religion, Ethik oder Gesellschaftskunde ein Vergleich der Lebensumstände von werdenden Müttern und alleinerziehenden Frauen mit der hiesigen Realität anbieten. Was bedeutet es, Mutter zu sein oder es zu werden? Welchem Schicksal sehen uneheliche Kinder in Marokko und in Deutschland entgegen? Welche gesellschaftlichen Erwartungen werden jeweils an Mütter gestellt? An Witwen? An Unverheiratete? Die Hinterfragung gesellschaftlicher Normen und ihren Einfluss auf ledige Mütter und uneheliche Kinder könnte spannende Einsichten liefern. Für den Psychologieunterricht sind die Gefühlslagen der Protagonistinnen interessant. Die unterdrückte Trauerarbeit Ablas lohnt ebenso eine Analyse wie die plötzliche Hartherzigkeit Samias nach der Geburt ihres Sohnes.