Kategorie: Filmbesprechung

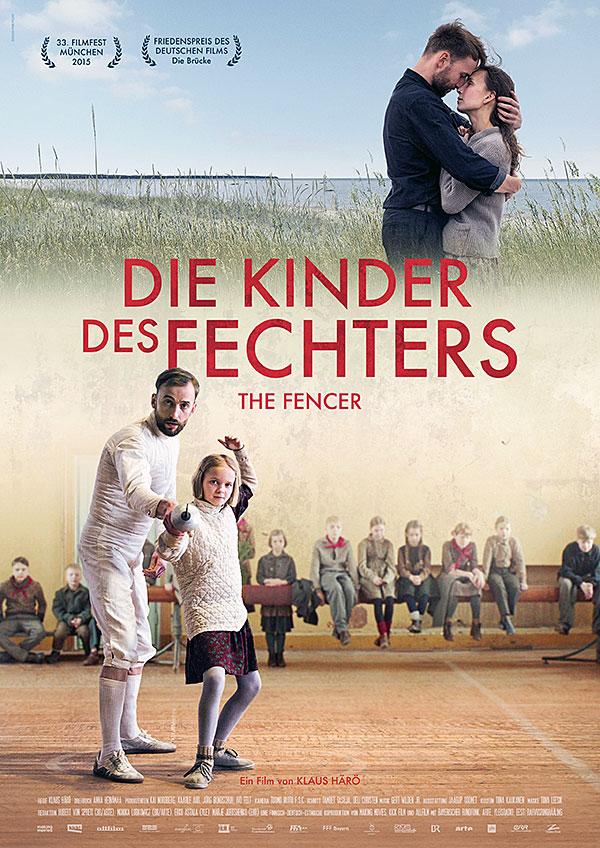

"Die Kinder des Fechters"

Miekkailija

Spannende Geschichte über einen Sportlehrer, der seinen Schüler das Fechten beibringt, basierend auf wahren Begebenheiten

Unterrichtsfächer

Thema

1952 setzt sich der Spitzensportler Endel aus Leningrad in eine estnische Küstenstadt ab, um der Geheimpolizei Stalins zu entgehen. Sie sucht ihn aus ideologischen Gründen: Als 18-Jähriger wurde er von der deutschen Wehrmacht zwangsrekrutiert. In dem Küstenstädtchen Haapsalu tritt Endel eine Stelle als Sportlehrer an. Im Sportclub bringt er den Kindern das Fechten bei, das der linientreue Schuldirektor als feudales Relikt ablehnt. Als seine hochmotivierten Schüler und Schülerinnen an einem sowjetischen Fechtwettbewerb in Leningrad teilnehmen wollen, muss sich Endel entscheiden. Soll er es wagen, mit ihnen zurück in die Höhle des Löwen zu reisen?

Der Film beruht auf dem realen Fall des estnischen Fechters Endel Nelis, dessen Fechtclub bis heute besteht. Er wird im Film zu einem Ersatzvater für die vielen Waisen und Halbwaisen und zu einem Kristallisationspunkt für die politischen Umbrüche, die die Baltenrepublik im 20. Jahrhundert erfährt. Der Film beginnt und endet mit einer Ankunft im Bahnhof: Anfangs kommt Endel mit einer schwarzen Tasche im Winter an, am Ende mit einer hellen Tasche im Frühjahr (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung) – eine Metapher für den politischen Neubeginn in der Sowjetunion nach dem Tod des Machthabers Stalin im März 1953. Als die Geheimpolizei Endel festnimmt, zeigt die Kamera dies in einer melodramatischen Zum Inhalt: Zeitlupe. Die feinfühlige Inszenierung besticht durch eine behutsame Kameraführung (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) und eine unaufdringliche Zum Inhalt: Filmmusik. "Die Kinder des Fechters"-Films.

Ausgehend von dem Film lässt sich im Fach Geschichte die Frage analysieren, wie diktatorische Herrschaftssysteme den Alltag von Kindern beherrschen. Wieso wird etwa der Fechtsport als "Relikt aus der Feudalzeit" geschmäht? Hierbei interessant ist die These, dass der Sport als Symbol des Widerstands der früher unabhängigen Esten gegen das sowjetische Regime betrachtet werden kann. In Sozialkunde- und Politikunterricht bietet es sich an, Vergleiche zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den gewaltsamen Konfrontationen im heutigen Europa zu ziehen. Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Besetzung Estlands durch Nazi-Deutschland und die Sowjetunion und der Lage auf der von Russland annektierten Krim und in der Ost-Ukraine? In den Fächern Ethik und Religion lassen sich die moralischen Hintergründe von Endels Dilemma erhellen sowie seine Entscheidung hinterfragen, doch zum Wettbewerb nach Leningrad zu reisen. Wenn im Finale des Turniers die kleine Martha gegen einen viel größeren Gegner antritt, greift der Film das biblische Erzählmotiv vom Kampf Davids gegen Goliaths auf, was auch eine filmsprachliche Analyse, etwa zum Spannungsaufbau, nahelegt.