Kategorie: Hintergrund

Fiktionalisierung im Film "Lieber Thomas"

Unser Hintergrund analysiert die Strategien der Fiktionalisierung in Andreas Kleinerts Biopic über Thomas Brasch.

In Zum Inhalt: Lieber Thomas (DE 2021) bringt Regisseur Andreas Kleinert Momentaufnahmen des Lebens sowie literarische Motive des Autors und Regisseurs Thomas Brasch (1945-2001) auf die Leinwand, in ästhetisierendem Schwarz-Weiß (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung) und mit dem dezidiert formulierten Anspruch, kein klassisches Zum Inhalt: Biopic gedreht zu haben (vgl. Zum externen Inhalt: Interview auf choices.de (öffnet im neuen Tab)). Typischerweise erzählt dieses Zum Inhalt: Genre die Lebensgeschichte einer Person nach, die real existiert hat, und leistet mit Erzählungen über Schriftstellerbiografien auch einen wesentlichen Beitrag zur Literaturgeschichte und -rezeption.

Fakt und Fiktion

Die klassische Erzähltheorie – von Franz Stanzel bis Gérard Genette – ordnet die Biografie, ebenso wie die Autobiografie, in die Kategorie des faktualen Erzählens in Abgrenzung zum fiktionalen Erzählen. Ob das Publikum ein Werk als fiktional wahrnimmt, hängt von der – oft intuitiven – Identifikation von Fiktionssignalen auf (kon)textueller und ästhetischer Ebene ab, als einfachste Beispiele das Wort "Roman" auf der Buchumschlagseite oder der Anfangssatz "Es war einmal …" in einem Märchen(film). Andrerseits ist der Glaube an den Wahrheitsgehalt faktualen Erzählens zumeist Ergebnis gezielter Gestaltung und Konventionen, beispielsweise das betont nüchterne Ablesen vom Blatt in den Tagesschau-Nachrichten, der Quellenverweis in wissenschaftlichen Arbeiten oder verwackelte (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen), nicht ausgeleuchtete (Glossar: Zum Inhalt: Licht und Lichtgestaltung) Schulterkamerabilder in einem Zum Inhalt: Dokumentarfilm.

Das Biopic als "biografische Fiktion"

Dennoch bleibt die (Auto-)Biografie das Genre, in dem sich Reales und Imaginiertes oft am wenigsten klar voneinander trennen lassen und in dem sich vielleicht aus diesem Grund zahlreiche "hybride" Formen entwickelt haben, die vorsätzlich und produktiv Fakt und Fiktion mischen. Anders als die literarische Biografie, in der schreibend die Vergangenheit dargestellt wird, ist das filmische Biopic mit einem zusätzlichen unauflösbaren Widerspruch konfrontiert: Es soll das Leben einer historischen Person erzählen, das es als solches in Bildern nicht zeigen kann. Vielmehr ist es darauf angewiesen, die Vergangenheit mit Schauspieler/-innen (Glossar: Zum Inhalt: Schauspiel) nachzustellen und somit fiktional zu konstruieren. Die filmische Biografie lässt sich also immer nur fiktional denken, eben als "biografische Fiktion", die dazu noch durch dramaturgische Strukturierung in einem Spannungsbogen (Glossar: Zum Inhalt: Dramaturgie) erzählt wird. Für das Biopic stellt sich nicht die Frage, ob sondern wie die historische Wirklichkeit fiktional rekonstruiert ist. Wird sein fiktionales Wesen kaschiert oder vielmehr seine Fiktionalität betont? Wird eine historisch verifizierbare Erzählung rekonstruiert oder mit dem biografischen Material in freier Assoziation gearbeitet?

"Irgendwo zwischen Dichtung und Wahrheit"

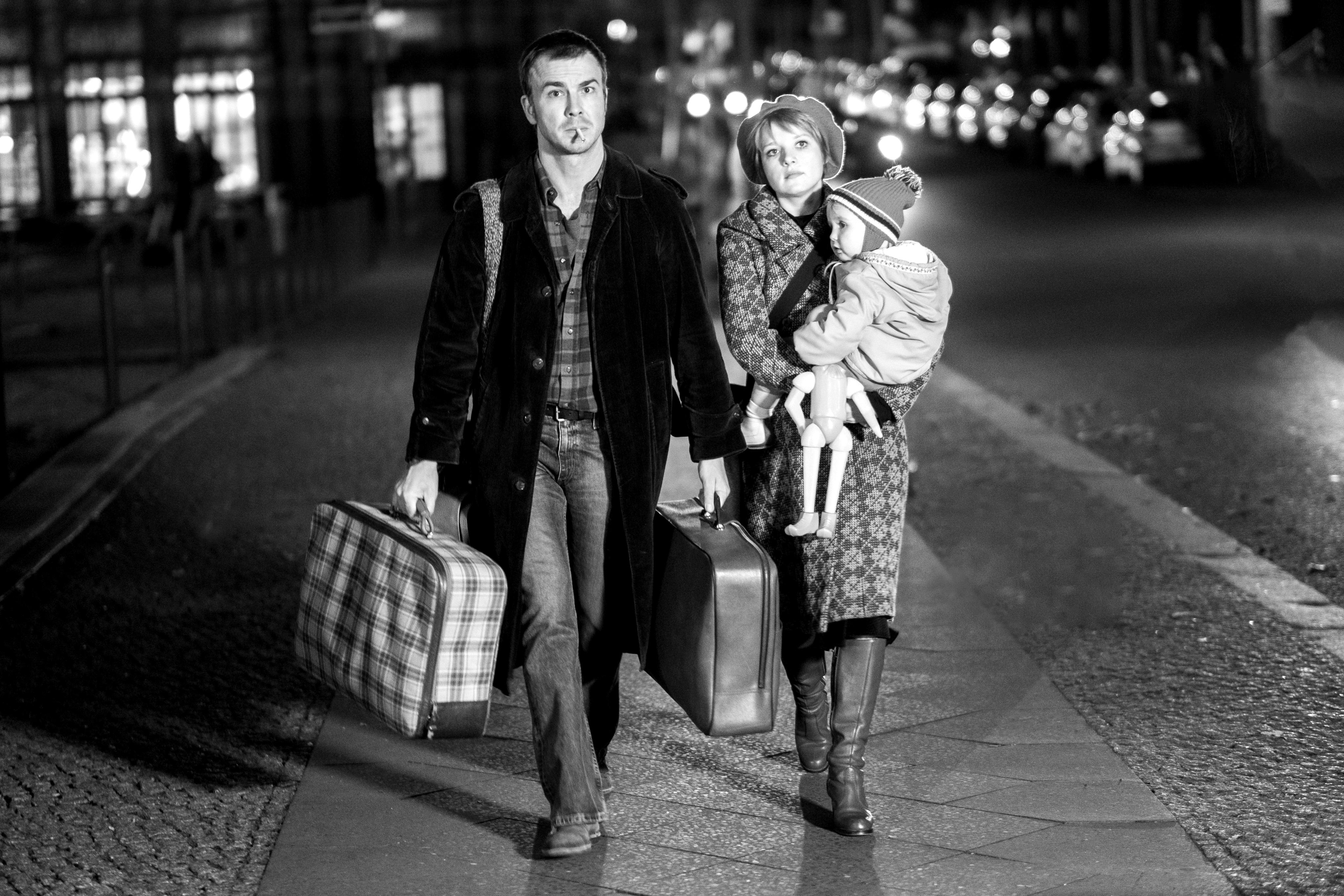

Zahlreiche Haupt- und Nebenfiguren entsprechen in "Lieber Thomas" historischen Personen, beispielsweise Braschs Lebensgefährtin Katharina Thalbach oder die nur im Dialog erwähnten Havemann-Brüder. Braschs Leben wird chronologisch und fragmentarisch von der Kindheit bis zum frühen Tod erzählt; Einblendungen von Zwischentiteln (Glossar: Zum Inhalt: Insert), die oft von Archivaufnahmen (Glossar: Zum Inhalt: Found Footage) begleitet sind, situieren die Handlung räumlich und zeitlich. Jedoch wird diese raumzeitliche Ordnung überlagert durch das Zitat von Braschs Gedicht Was ich habe, will ich nicht verlieren. Dessen sieben Verse strukturieren die Handlung in sieben Kapitel und zeigen, dass es dem Regisseur eben nicht um die lineare Nacherzählung im Stil eines klassischen Biopics geht, sondern darum, den eigenen Film in einen kreativen Dialog mit Braschs Werk und Leben treten zu lassen. Ebenso soll auch der Titel des Films verstanden werden, der dem Theaterstück Lieber Georg entlehnt ist, mit dem Thomas Brasch in einen posthumen Dialog mit dem Lyriker Georg Heym tritt.

Zeitsprung Pictures / Wild Bunch Germany (Foto: Peter Hartwig)

Filmische Elemente der Intertextualität

Stark fiktionalisierend wirkt die Zum externen Inhalt: Intertextualität (öffnet im neuen Tab)in "Lieber Thomas". Erster Intertext ist dabei das Werk des porträtierten Autors selbst. Aus dem Zum Inhalt: Off trägt Albrecht Schuch in der Rolle von Thomas Brasch dessen Lyrik vor, die als fortwährender Kommentar zur filmischen Handlung verstanden werden kann. Versatzstücke seiner Theaterstücke und Prosa sind in die Dialoge verwoben. So wie Kleinerts Film auf die reale Person Brasch verweist, sind auch die Brasch-Figuren Gladow aus Engel aus Stahl und Brunke aus Mädchenmörder Brunke von historischen Kriminalfällen inspiriert. Diese zentralen Figuren seines Werks, aber auch seine Beschäftigung mit dem US-amerikanischen Zum Inhalt: Western, geben Anlass zu imaginierten Szenen. Diese ergeben sich nahtlos aus der Handlung, um dann zum Beispiel über die Tonspur in die filmische Wirklichkeit zurückzukehren.

Eine Zum Inhalt: Szene, in der Thomas' Freundin auf der Straße die Tageszeitung Neue Zeit verkauft, zitiert 1960er-Jahre-Filme von Jean-Luc Godard, François Truffaut und Ingmar Bergman. Hier wird die Faszination von Thomas für die modernen, in den Filmen stilisierten Frauentypen dieser Zeit deutlich – allen voran Jean Seberg in ("À bout de souffle", Jean-Luc Godard, FR 1960), deren Doppelgängerin er dann auch als Figur im Kino begegnet. Daneben spielt der Verweis auf das dänische Kinderbuch Paul allein auf der Welt (das Braschs liebstes Kinderbuch gewesen sein soll) eine wesentliche Rolle, denn es dient als narrative Klammer und betont das Grundmotiv des einsamen, unverstandenen Kindes/Künstlers in der Welt. In der Erzählung dieser Geschichte in der Geschichte überlagern und doppeln sich die Erzählinstanzen, im Ton auf Figurenebene (Braschs Mutter, Brasch), und im Bild auf Ebene der filmischen Narration.

Zeitsprung Pictures / Wild Bunch Germany (Foto: Peter Hartwig)

Subjektive Perspektive des Protagonisten

Nicht nur die intertextuellen Bezüge zum Werk des Schriftstellers und das bereits erwähnte Off-Sprechen seiner lyrischen Texte schaffen eine subjektive Perspektive. Subjektivierung, als zweite Strategie der Fiktionalisierung in "Lieber Thomas", erfolgt auch durch filmische Mittel wie Zum Inhalt: Zeitlupe oder -raffer sowie durch stilisierte Impressionen wie die Detailaufnahmen (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) von Katarinas Gesicht. Andrerseits erschließen sich Tagträume und Halluzinationen – wie die eigene Erhängung, der Tod der Mutter und die Begegnungen mit Bruder Klaus als Gladow oder mit dem Vater bei der Premiere des eigenen Films –, den Zuschauer/-innen oft erst rückwirkend: Sie werden zunächst nicht ästhetisch als solche markiert und erst am Ende der Szene durch eine entsprechende Einstellung aufgelöst. Andere Zum Inhalt: Sequenzen, die zwar historisch belegt sind, werden so stark stilisiert dargestellt, dass sie fiktiv wirken. So kann Braschs Reise nach New York, dem die Einstellung eines Kokain konsumierenden Brasch vorausgeht, in seiner ästhetischen Überhöhung auch als rauschhafte Halluzination verstanden und allegorisch gelesen werden als Konfrontation mit den Versuchungen des Kapitalismus.

Bildhaftes Erzählen

Grundsätzlich können bestimmte visuelle Elemente als Versuch verstanden werden, Braschs Sprachbilder in einer poetischen Bildsprache zu spiegeln. Ein Baum, der in einem Zum Inhalt: Zeichentrickfilm gefällt wird, nimmt die Nachricht vom Tod des Bruders voraus. Auch sprachliche Metaphern wie "das weiche Nest" des Elternhauses oder die Theaterrolle, die der Schauspielerin "auf den Leib geschrieben" wird, finden ihre Entsprechung in den Filmbildern. Zuletzt ist auch das ästhetisierende Schwarz-Weiß, in dem "Lieber Thomas" durchgehend gedreht ist, ein Mittel der Fiktionalisierung bei dem Bemühen um eine poetische Wahrheit über diese komplexe Künstlerpersönlichkeit.

Literaturhinweise:

Cohn, Doren, Signposts of Fictionality. A Narratological Perspective, in: Poetics Today, 11.4 (1990), S. 775-804

Genette, Gérard, Fiktion und Diktion, München 1992

Gröne, Maximilian / Henke, Florian (Hrsg.), Biographies médiatisées – Mediatisierte Lebensgeschichten. Medien, Genres, Formate und die Grenzen zwischen Identität, Biografie und Fiktionalisierung, Berlin 2019

Nieberle, Siegrid, Literarhistorische Filmbiographien. Autorschaft und Literaturgeschichte im Kino, Berlin 2008

Stanzel, Franz, Theorie des Erzählens, Göttingen 1982