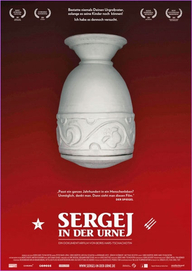

Sergej in der Urne

Charismatisch und hochintelligent, dabei aber rastlos und egozentrisch – Sergej Stepanowitsch Tschachotin (1883-1973) war eine Ausnahmeerscheinung. Der russische Mikrobiologe war ein politischer Visionär und Aktivist, in dessen 90 Lebensjahren sich das vergangene Jahrhundert in seiner ganzen Komplexität spiegelte. Tschachotin scheint wie die Katze mindestens sieben Leben gelebt zu haben. So war er im Privaten ein notorischer Romantiker und unvergleichlicher Frauenheld. Fünf Mal heiratete er, bekam insgesamt acht Kinder und ließ sich fünf Mal wieder scheiden. Getrieben von seiner Neugierde, großem wissenschaftlichen Forscherdrang und den politischen Zeitläufen führte er ein Leben im Extrem, das sich unauslöschlich auch in die Biografien seiner Familien eingeschrieben hat.

Wie wird man einer solchen Biografie filmisch gerecht? Der Protagonist selbst ist seit Jahrzehnten tot und die Nutzung von Primär-Quellen wie Tagebüchern birgt immer auch das Problem der Selbststilisierung. Also hat sich Boris Hars-Tschachotin, Regisseur und gleichzeitig Sergejs Ur-Enkel, dafür entschieden, neben historischen Bilddokumenten seinen Film auf Interviews mit denjenigen aufzubauen, die Sergej am besten kannten: mit seinen vier verbliebenen Söhnen. Mit Hilfe einer collageartigen Montage imaginiert der Film immer wieder Zwiegespräche zwischen den zerstrittenen Geschwistern, die in der Realität so nie stattfinden würden. Auf diese Weise führt der Regisseur die Zuschauer/innen mit einem sehr persönlichen Off-Kommentar auf gekonnte Weise durch einen Film, der nicht nur das Portrait eines Mannes, sondern auch das Sittenbild eines Zeitalters ist.

Sergej in der Urne ist ein Dokumentarfilm mit mehreren Erzählebenen, die kunstvoll miteinander verschränkt, aber auch einzeln lesbar sind. Entsprechend vielfältige Anknüpfungspunkte finden sich für den filmpädagogischen Unterricht. Neben der großen, historischen Erzählung über die Revolution im zaristischen Russland, über Nationalsozialismus, Krieg und Vertreibung steht die nicht minder spannende Geschichte eines Familienoberhaupts, das sich seinen privaten Verantwortungen immer wieder entzog. Die daraus entstandenen Generationenkonflikte bieten eine interessante Diskussionsgrundlage, um mit Jugendlichen die Bedeutung innerfamiliärer Beziehungen zu thematisieren. Spannenden Gesprächsstoff eröffnet auch die Frage nach der objektiven oder authentischen dokumentarischen Darstellung von Vergangenheit. Unterstrichen wird dies nicht zuletzt durch die Tatsache, dass Boris Hars-Tschachotin als Urenkel einen ganz bewusst subjektiven Blick in die eigene Geschichte wirft.

Wie wird man einer solchen Biografie filmisch gerecht? Der Protagonist selbst ist seit Jahrzehnten tot und die Nutzung von Primär-Quellen wie Tagebüchern birgt immer auch das Problem der Selbststilisierung. Also hat sich Boris Hars-Tschachotin, Regisseur und gleichzeitig Sergejs Ur-Enkel, dafür entschieden, neben historischen Bilddokumenten seinen Film auf Interviews mit denjenigen aufzubauen, die Sergej am besten kannten: mit seinen vier verbliebenen Söhnen. Mit Hilfe einer collageartigen Montage imaginiert der Film immer wieder Zwiegespräche zwischen den zerstrittenen Geschwistern, die in der Realität so nie stattfinden würden. Auf diese Weise führt der Regisseur die Zuschauer/innen mit einem sehr persönlichen Off-Kommentar auf gekonnte Weise durch einen Film, der nicht nur das Portrait eines Mannes, sondern auch das Sittenbild eines Zeitalters ist.

Sergej in der Urne ist ein Dokumentarfilm mit mehreren Erzählebenen, die kunstvoll miteinander verschränkt, aber auch einzeln lesbar sind. Entsprechend vielfältige Anknüpfungspunkte finden sich für den filmpädagogischen Unterricht. Neben der großen, historischen Erzählung über die Revolution im zaristischen Russland, über Nationalsozialismus, Krieg und Vertreibung steht die nicht minder spannende Geschichte eines Familienoberhaupts, das sich seinen privaten Verantwortungen immer wieder entzog. Die daraus entstandenen Generationenkonflikte bieten eine interessante Diskussionsgrundlage, um mit Jugendlichen die Bedeutung innerfamiliärer Beziehungen zu thematisieren. Spannenden Gesprächsstoff eröffnet auch die Frage nach der objektiven oder authentischen dokumentarischen Darstellung von Vergangenheit. Unterstrichen wird dies nicht zuletzt durch die Tatsache, dass Boris Hars-Tschachotin als Urenkel einen ganz bewusst subjektiven Blick in die eigene Geschichte wirft.

Autor/in: Luc-Carolin Ziemann, 17.02.2012

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Eine kurze Geschichte des Dokumentarfilm (Hintergrund vom 28.10.2007)

Olga Benario – Ein Leben für die Revolution (Filmbesprechung vom 01.12.2004)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Olga Benario – Ein Leben für die Revolution (Filmbesprechung vom 01.12.2004)

Weiterführende Links

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de