Scham der Nachgeborenen

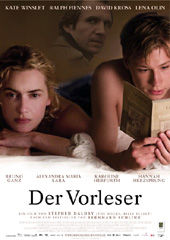

Der Vorleser ist die Verfilmung des Bestsellers von Bernhard Schlink, die außer Konkurrenz im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2009 läuft. Das Drama über Moral und Verantwortung angesichts der NS-Verbrechen und die Scham der Nachgeborenen ist im Wesentlichen in drei Abschnitte unterteilt.

In chronologischen Rückblenden erinnert sich der Jurist Michael Berg (verkörpert durch Ralph Fiennes) 1995 an eine lange zurückliegende, ungewöhnliche Liebesgeschichte. In den 1950er-Jahren will sich der Gymnasiast (gespielt von David Kross) bei der unbekannten Passantin bedanken, die ihm vor Wochen bei einem Schwächeanfall auf der Straße geholfen hat. Doch als der ungelenke 15-Jährige sie in einem intimen Moment heimlich beobachtet, wird er von der mehr als doppelt so alten Frau verführt. Zwischen der Straßenbahnschaffnerin und dem minderjährigen Jungen aus gutbürgerlichem Elternhaus entspinnt sich eine Affäre mit einem besonderen Ritual. Bevor sie mit ihm schläft, will Hanna, dass Michael ihr vorliest, lauscht Homer und Tschechow mit gespannter Aufmerksamkeit. Die Wahrheit hinter diesem ungewöhnlichen Wunsch seiner nach einem Sommer spurlos verschwundenen Geliebten entdeckt er erst Jahre später.

Gewissensqualen eines Jurastudenten

In den 1960er-Jahren, als Jurastudent, ist Michael gemeinsam mit seinen Kommilitonen Beobachter der Frankfurter Auschwitz-Prozesse gegen Mitglieder der Lagermannschaft des nationalsozialistischen Vernichtungslagers. Hanna ist eine der Angeklagten: Als ehemalige Aufseherin eines Konzentrationslagers hat sie den Tod hunderter Menschen mit zu verantworten. Im letzten Filmdrittel hadert Michael als Anwalt mit seinen Gewissensqualen – was, zusammen mit der dramatischen

Streicherorchestrierung, dem dichten Psychodrama einen Anflug ungesunden Selbstmitleids verleiht. So wird angedeutet, dass das Verhältnis mit Hanna ursächlich für Michael unglückliches Privatleben sei. Auch stellt sich die Frage, ob die Rahmenhandlung, in der Michael seiner erwachsenen Tochter die Beziehung mit Hanna gesteht und damit symbolisch die Frage von Schuld und Mitverantwortung an die nächste Generation heranträgt, dramaturgisch unbedingt notwendig ist.

Seitenblicke auf ein sich veränderndes Deutschland

Davon abgesehen jedoch gelingt es Regisseur Stephen Daldry, der bereits in

The Hours (USA 2002) sein Talent für die Adaption komplexer Literatur bewiesen hat, die moralischen Knackpunkte des vielschichtigen Romans ebenso elegant wie tiefenscharf herauszuarbeiten. Stimmungsvoll und handwerklich perfekt sind die beiläufigen Seitenblicke auf ein sich auch architektonisch veränderndes Deutschland. Gedreht vorrangig in Görlitz, Berlin und in der

Sächsischen Schweiz trotzt der Film unter einem meist verhangenen Himmel den Schauplätzen eine gewisse nostalgisch-schäbige Schönheit ab. Der bräunliche Mief der 1950er-Jahre wechselt zum grauweißen karg-minimalistischen Büroambiente der 1970er- und 80er-Jahre. Dank warmer

Ausleuchtung wird Hannas ärmliche Wohnküche zum intimen Schutzraum, in dem das Paar sich nahe kommt, die verschlossene Hannah lebendig wird. Starre

Naheinstellungen der eisigen Gesichter der Angeklagten in Prozess und Gefängnis kontrastieren wirkungsvoll die Aufgewühltheit der jungen Studentinnen und Studenten. Ein wegen der Rückblenden manchmal etwas schleppender Erzählrhythmus verleiht dem Geschehen eine melancholische Moll-Tonlage, in der die Protagonisten/innen weniger als Akteure denn als Getriebene ihrer Psyche erscheinen.

Schuld und Verantwortung

Das Herzstück des Dramas ist der Gerichtsprozess, in dem Hanna mit unbefangenen Aussagen zu ihren Gräueltaten, in denen sie sich auf Gehorsam beruft und sich als Opfer von Befehlen sieht, schockiert. Michael als Verkörperung der vergangenheitskritischen 68er-Generationen,

hört der einst geliebten Frau fassungslos zu. Michaels Entsetzen, das auch gespeist ist von Details im Verhalten der Massenmörderin, die sich in ihrer Affäre als vermeintliche Verschrobenheiten wiederholten, geht tiefer als das mancher Kinder, die von Kriegsverbrechen ihrer Väter erfahren. Zudem errät Michael jetzt erst das Geheimnis in Hannas Leben, dessen sie sich mehr schämt als ihrer Taten und zu dessen Wahrung sie es gar zulässt, dass ihr die mitangeklagten Frauen die Hauptschuld in die Schuhe schieben: Hanna ist Analphabetin. Michael muss sich entscheiden, ob er zur ihrer Entlastung aussagt, somit seine peinliche Verbindung zu ihr enthüllt und sie vor dem Verdikt lebenslänglich bewahrt. Doch auch er schämt sich und stellt damit die Fragen nach Schuld, menschlichem Anstand, moralischer Überlegenheit und Verantwortung neu.

Chiffre für "seelischen" Analphabetismus

Wer Filme über NS-Verbrechen dreht, sieht sich unweigerlich dem Vorwurf ausgesetzt, die Täter entweder kolportagehaft zu dämonisieren oder umgekehrt zuviel Verständnis für sie zu wecken. Daldry zeigt Hanna, Schlinks unkonventionelle Personalisierung der Tätergeneration und ihrer Lebenslüge, als Mensch und Rädchen im Getriebe der Vernichtungsmaschinerie

statt als Monster und weigert sich, sie als sadistische Psychopathin zu dämonisieren. Zudem verzichtet der Film auf die üblichen Rückblenden auf den Holocaust: Hannas Persönlichkeit ruft eine unangenehmere Malaise hervor als das Entsetzen über nachgestellte Gräuel der Lager. So ist Kate Winslet als verschlossene, ja sture Geliebte, zugleich mütterlich-fürsorglich und eisenhart. Diese Frau, die "deutsche Tugenden" wie Ordnung und Sauberkeit über alles stellt, ist auch das schmerzlich wieder erkennbare Abbild jener schweigenden Väter und Großväter, denen Alexander und Margarete Mitscherlich "Die Unfähigkeit zu trauern" attestierten. Und Hannah Arendt schrieb einst in ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess über die "Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und das Denken scheitert". Auch Hannas "banales" Bemühen, ihren Analphabetismus zu verbergen, verleiht ihren Lebensentscheidungen einen irritierenden Subtext, der mit herkömmlichen

politischen und juristischen Kategorien nicht zu fassen ist. Ihr Bildungsdefizit gerät zur Chiffre für einen "seelischen" Analphabetismus, emotionale Defizite und die Unfähigkeit, simple Menschlichkeit walten zu lassen. Doch als sie im Gefängnis dank der besprochenen Literaturkassetten von Michael lesen lernt, erfährt sie durch ihr Bemühen um bürgerlich-zivilisierende "Kulturarbeit" keine Absolution, eben so wenig erfüllt sich ihre unausgesprochene Hoffnung, Michael näher zu kommen. So ist die Verfilmung des Romans des Juristen Schlink nicht nur von einem tiefen Pessimismus angesichts einer gerechten juristischen Aufarbeitung der Verbrechen, von denen nur ein Bruchteil überhaupt vor Gericht kam, durchzogen. "Aus Auschwitz lernt man gar nichts", sagt am Ende eine Überlebende, und das könnte auch das provozierende Motto des Films sein, der keine Antworten geben will, sondern Fragen nach den Impulsen für unmenschliches Verhalten neu formuliert.

Literaturhinweise

Schlink, Bernhard: Der Vorleser, Zürich 1995

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus. Imperialismus. Totale Herrschaft, München 1986

Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 2008 (3. Auflage)

Mitscherlich, Alexander und Margarete: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 2007 (Neuausgabe)

Autor/in: Birgit Roschy, Publizistin und Filmkritikerin, 28.01.2009

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.