Interview

Ständiger Kontrolle unterworfen ...

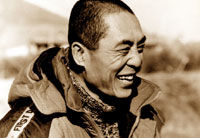

Ein Gespräch mit Zhang Yimou

Das Interview führte Margret Köhler.

Interviewpartner: Zhang Yimou

Der Film beruht auf den Erfahrungen eines früheren Lehrers, der darüber einen Roman geschrieben hat und zeigt drastisch die desolate Schulsituation auf dem Land. Beim chinesischen Publikum kommt er gut an, die Zuschauer weinen und spenden Geld für ländliche Schulen, weil sie wissen, was da passiert. Spenden allein sind aber keine Lösung. Man muss die Unterrichtsbedingungen auf dem Land langfristig verbessern.

Dreharbeiten zu Heimweg

Man kann zwischen 500 lokalen Fernsehstationen wählen und mit einer guten Antenne bis zu 60 ausländische Kanäle empfangen. Das prägt die Sehgewohnheiten. Es ist nicht leicht, die Zuschauer ins Kino zu locken.

Auch in Heimweg erzählen Sie vom Leben auf dem Land und von einer Dorfschule.

Ich wollte in zwei verschiedenen Filmen zwei Techniken zum Ausdruck bringen und dachte dabei an die chinesische Malerei, die auf der einen Seite akademisch genau Wirklichkeit wiedergibt, auf der anderen Gedanken und Gefühle vermittelt. Nach der harten Realität in Keiner weniger dominiert in Heimweg Emotionalität.

Die politischen Hintergründe kann man in

Heimweg nur ahnen. Warum sind Sie nicht konkreter geworden?

Es gibt drei Gründe: Von offizieller Seite sieht man diese Epoche im Film nicht gerade gerne. Die jungen Leute verlangen Unterhaltung, das Interesse an politischen Geschichten und Problemfilmen schwindet. Meine Priorität als Regisseur lag in der Lovestory und poetischen Erzählweise, Politik dient nur als Folie. Chinesische Zuschauer erkennen die Zusammenhänge, wissen, dass die "Anti-Rechts-Bewegung" bis zum Ende der Kulturrevolution dauerte, vor allem Intellektuelle ‘verschwanden’ und manche Menschen erst nach zehn oder zwanzig Jahren mit Rehabilitation rechnen konnten. Meine Protagonistin wartet nur zwei Jahre auf die Rückkehr des Dorfschullehrers.

Gab es Einflussnahme oder Zensur?

Jeder Regisseur in China ist sich bewusst, dass er vom ersten Drehbuchentwurf bis zur fertigen Fassung ständig einer Kontrolle unterliegt.

Ziehen Sie nach opulenten Filmen wie Die rote Laterne jetzt kleine, persönliche Geschichten vor?

Damit kann man die Gesellschaft am besten beeinflussen. Ich verstehe meine zwei jüngsten Filme auch als Kontrapunkt gegen die Tendenz zur Kommerzialisierung im chinesischen Kino und den Einfluss Hollywoods. Das chinesische Volk befindet sich in einer schwierigen Phase, verliert Orientierung und Identität. Da möchte ich an unsere cinematografische Tradition erinnern. Nur weil meine Filme wenig kosten, kann ich sie überhaupt realisieren.

Eine Zeit lang stießen chinesische Filme auf große Resonanz in der westlichen Welt. Wie stellt sich die Situation heute dar?

Man kann immer noch gute Filme in China drehen, aber die Anforderungen für Regisseure sind gestiegen. In den 80er Jahren gab es die Öffnung nach Westen, das Gefühl des Aufbruchs. Der Erfolg der Filme lag vielleicht an der damaligen Neugier auf China und auf eine bestimmte Exotik. Inzwischen ist der Appetit der westlichen Welt sehr "sophisticated".

Sie gehörten zur "Fünften Generation", die gesellschaftliche Verantwortung spürte. Ist die Stimmung umgeschlagen?

Die Zeiten ändern sich. Jede Generation formuliert andere Ziele. Die "Sechste Generation" beschäftigt sich mehr mit sich selbst und den eigenen Gefühlen.

Ihr früherer Weggefährte Chen Kaige dreht in USA. Wäre das für Sie eine Alternative?

Ich würde mich dort wahrscheinlich unwohl und fremd fühlen. Meine Filme handeln von der gegenseitigen Abhängigkeit menschlicher Beziehungen, die kann ich nur in meiner Heimat realisieren.

Autor/in: Margret Köhler, 21.09.2006

Über kinofenster.de