Kinofilmgeschichte

Kino-Film-Geschichte XXVII: Die Farbe des Konflikts – Zur Rolle der Afroamerikaner/innen im Film

Für viele amerikanische Kinogänger/innen dürfte das noch immer schockierend gewesen sein: die Liebesgeschichte zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann, das Bild der dunklen Hand des Schauspielers Dennis Haysbert auf der hellen Haut des Hollywood-Stars Michelle Pfeiffer. Die Geschichte wurde 1992 im Mainstream-Film Love Field von Jonathan Kaplan erzählt. Er rüttelte damit an einem der härtesten Tabus der amerikanischen Filmindustrie. Die Sexualität zwischen der weißen und der schwarzen Rasse war in den beinahe 100 Jahren seit der Geburt des Kinos zumindest in den USA nicht vorzeigbar.

Die Neu-Gier der Gefühle

Dabei gab es zu Beginn der 1990er-Jahre einen Aufbruch des Schwarzen Kinos in den USA. Man sprach vom "New Black Cinema". Schwarze Regisseure drehten Filme über das Leben der Afroamerikaner/innen. Einer der Protagonisten/innen dieses Aufbruchs, Spike Lee, hatte nur ein Jahr vor Kaplan in Jungle Fever das Bilderverbot der "Rassenschande" (so eines der hässlichen deutschen Wörter aus der Zeit des Nationalsozialismus) erstmals gebrochen. Doch sogar für ihn fiel das Begehren zwischen den Menschen unterschiedlicher Hautfarbe aus der Normalität der Gefühle. Er behauptet, da sei eine quasi fieberhafte Neu-Gier am Werk.

Kind oder Bestie

Auch Lee erlag mit diesem späten Reflex der rassistischen Legende vom hyperpotenten Schwarzen, der sich die weiße Frau gefügig machen will. Diese Legende wurde exemplarisch in einem der wichtigsten Filme der Kinogeschichte begründet, in Birth of a Nation von David. W. Griffith aus dem Jahr 1914. Dieser Film über den amerikanischen Bürgerkrieg aus der Perspektive der Südstaaten und damit der Befürworter der Sklaverei etablierte zwar die Erzählformen, die den Kinofilm bis heute ausmachen. Zugleich schuf er aber das Bild des "Nigger" als im besten Fall kindischer, im schlimmsten Fall mörderischer Person.

Unter schwarzer Maskara

Griffith zeigte die vom Norden befreiten Sklaven/innen als arglose Toren oder lüsterne Bestien; den Anspruch auf Humanität hat er ihnen verweigert. In symbolischer Verkleidung wird dieser Typus von King Kong repräsentiert, dem Riesenaffen aus dem Dschungel, der nach der blonden Frau greift und erstmals 1933 auf die Leinwand kam. Immerhin hatte Griffith die Schwarzen in Birth of a Nation von schwarzen Komparsen/innen darstellen lassen und nicht von schwarz geschminkten Weißen. Dieses Verfahren war bis in die Tonfilmzeit in Hollywood üblich. In The Jazz Singer von 1927, dem allerersten Tonfilm, kann man gut beobachten, wie mit dem weißen Darsteller Al Jolson unter schwarzer Maskara das Zelluloid zu sprechen und zu singen begann.

Filmgeschichte des Rassismus

So kann man Filmgeschichte auch als Geschichte des Rassismus schreiben – und als eine der schwarzen Emanzipationsbewegung in den USA. Andere große Kino-Nationen hatten das Rassenproblem nicht wie die Vereinigten Staaten durch den Import von Sklaven/innen im eigenen Land. Franzosen, Engländer, Deutsche zerstörten mit ihrer Kolonialpolitik zwar die Kontinuität in der Geschichte der afrikanischen Regionen. Trotzdem waren für ihre Filmproduktionen die Schwarzen lange Zeit nur Stoff für Exotismus, vor allem in Expeditions- und Abenteuerstreifen. Auch im Hollywood-Kino bilden sie in diesem Genre die Staffage, zum Beispiel in der erfolgreichen Tarzan-Serie.

Fürsorglich und komisch

Sonst durften sie in den 1930er-Jahren mit eigener Haut vor die amerikanischen Kameras treten, vor allem in Südstaaten-Romanzen und dort weiterhin streng typisiert, etwa als fürsorglich tapsige Sklaven-Nanny, wie sie Hattie McDaniel in Vom Winde verweht und vielen anderen Filmen verkörpert hat. Der gutmütige, augenrollend komische Dark Dancing Boy (so der Titel eines ganz frühen Kurzfilms von 1897) war ein weiterer beliebter Kino-Typ. Der Komiker Eddie Murphy spielt mit diesem Stereotyp bis heute. Dass Schwarze als Schauspieler/innen Karriere machen konnten, war übrigens vor allem dem Umstand zu danken, dass sie als Kinopublikum ökonomisch interessant wurden.

Filme für die Bürgerrechte

Bis zum Ende der 1960er-Jahre, als die Schwarzen in den USA mit der Black Power-Bewegung ihre Rechte radikalisiert einforderten, blieb die amerikanische Rechtsprechung in Rassenfragen heikel. Doch eine Reihe von Bürgerrechtsfilmen mit dem farbigen Star und Sympathieträger und Oscar-Preisträger Sidney Poitier hat den politischen Aufstand auf der Leinwand vorbereitet. Wer die Nachtigall stört (1962), In der Hitze der Nacht (1966) und Rat mal, wer zum Essen kommt (1967) machten die Diskriminierung der amerikanischen Farbigen zum Thema. Noch immer waren es allerdings weiße Regisseure (Robert Mulligan, Norman Jewison, Stanley Kramer), die Partei für die Diskriminierten ergriffen. Die Arbeiten unabhängiger schwarzer Filmemacher wie Emmett J. Scott oder Oscar Micheaux wurden schon allein von den Verleihmechanismen Hollywoods marginalisiert. William Greaves' aufregendes Improvisations-Movie Symbiopsychotaxiplasm: Take One fiel dann 1968 mit den Aktivitäten von Black Power zusammen.

"Entkolonialisiert die Leinwand!"

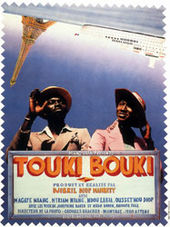

Zu diesem Zeitpunkt hatten schwarzafrikanische Filmemacher/innen unter dem Motto "Entkolonialisiert die Leinwände!" bereits selbst die Verfügungsgewalt über die Kameras erobert. Die europäischen Kolonialmächte entließen die besetzten Territorien Afrikas in die politische Unabhängigkeit und häufig genug in politische und militärische Wirrnis. Doch allein in Senegal entstanden zwischen 1960 und 1980 rund 30 Spielfilme, darunter Djibril Diop Mambetys Meisterwerk Touki Bouki.

New Black Cinema

In den USA hatten schwarze Regisseure erst um 1990 Erfolg. Pionierarbeit leistete Spike Lee 1986 mit She's Gotta Have It, der privaten, aber sehr authentischen Geschichte von Nola Darling und ihren drei Liebhabern. Drei Jahre später griff er mit Do the Right Thing das Thema Rassismus und Ghettobildung auf, bevor er 1992 dem Schwarzenführer Malcolm X ein Denkmal setzte. Lees Initialzündung löste gleichsam die Explosion des New Black Cinema aus. Viele Filme befassten sich mit dem Überdruck in den urbanen Sozial-Kesseln, der zu unkontrollierten Ausbrüchen von Gewalt führen kann. Dazu gehören John Singletons Boyz'n the Hood, Charles Burnetts To Sleep with Anger, Bill Dukes A Rage in Harlem (alle 1991) und Menace II Society von Allen und Albert Hughes (1992). Mit Posse wurde ein schwarzer Western, mit Glory ein Bürgerkriegsfilm über ein schwarzes Bataillon der Nordstaaten gedreht.

Starruhm und Moral

Hollywood öffnete sich also der schwarzen Selbstreflexion. Auf der anderen Seite versuchte man parallel dazu, die Eruption zu domestizieren. Zu diesen Versuchen zählen sowohl die verspäteten und hauptsächlich moralisch argumentierenden Bürgerrechtsfilme Die Farbe Lila und Amistad von Steven Spielberg. Genauso trägt das Etablieren schwarzer Stars wie Whoopi Goldberg, Denzel Washington oder Will Smith im Mainstream-Kino dazu bei. Inzwischen gehört es zur amerikanischen Political Correctness, dass unter den Helden, die in Independence Day die Welt vor terroristischen Aliens retten, auch ein Schwarzer sein muss. Radikales Black Cinema wurde in den letzten Jahren aus Hollywood aber nicht mehr exportiert.

Krieg in der Vorstadt

In Deutschland verlaufen die Minderheiten-Konflikte im Kino nicht vordringlich zwischen Schwarz und Weiß. Kurz nach der Wende hat Heike Misselwitz in Herzsprung immerhin von der herabgesetzten Toleranzschwelle gegenüber Andersfarbigen in den neuen Bundesländern erzählt. Eine Liebesgeschichte zwischen den Rassen führt in die Tragödie. Doris Dörrie zeigte dagegen in Keiner liebt mich einen Schwarzen als tröstlich esoterischen Exoten, der einen romantischen Tod sterben darf. Das zeugt von einem allzu verklärten Blick auf die Wirklichkeit. Die sieht eher so aus, wie sie Matthieu Kassovitz 1995 in dem französischen Film Hass entfaltet hat. Darin führen die sozialen Konflikte in den Ghettos der Banlieue zu kriegsähnlichen Zuständen. Es sind auch Rassenkonflikte, die dort ausgetragen werden. Ein Jude, ein Araber und ein Schwarzer sind als Täter und Opfer beteiligt.

Autor/in: Herbert Heinzelmann, 21.09.2006

Über kinofenster.de