Verinnerlichung politischer Ideale

Würde man heutige Eltern befragen, ob sie ihre Kinder politisch erziehen, wäre die häufigste Antwort wohl ein klares Nein. Dabei könnten sie alle theoriefesten "Alt-68er" darüber aufklären, dass es so etwas wie eine unpolitische Erziehung nicht gibt. Richard David Precht, 1964 in ein linksliberales Elternhaus hineingeboren,

ist nicht nur im übertragenen Sinne ein Kind dieser Generation. Die bundesrepublikanischen 1960er- und 1970er-Jahre waren eine bewegte Zeit, deren Kämpfe vor der eigenen Solinger Haustür nicht Halt machten. Im Hause Precht lebte man etwas schmuddelig, aber mit reinem Gewissen. Coca Cola, Ketschup und Rockmusik waren tabu, denn sie stammten aus den USA. "Amerika" aber war "böse"; "gut" hingegen waren die Lieder von Franz Josef Degenhardt, das sozialistische Traumland DDR und Vietnam, aus dem die Prechts sogar zwei Kinder adoptierten – Anlass für insgesamt drei Besuche eines WDR-Fernsehteams bei der unorthodoxen Familie. Richard verinnerlichte die linken Ideale seiner Eltern und pries seinem Bruder eifrig die Errungenschaften der Sowjetunion, während er seine Begeisterung für die Fußballmannschaft von Dynamo Kiew vor den Klassenkameraden geheim hielt. Es war eine andere Kindheit, aber keine schlechte. Nur die Second Hand-Klamotten seiner Teenagerzeit kann er den Eltern nicht verzeihen – Konsumverzicht schön und gut, aber bitte nicht in der Pubertät!

Gute Gründe, links zu sein?

Die 68er werden in ihrem 40. Jubiläumsjahr gefeiert und verteufelt, oft auch milde belächelt. Richard David Precht,

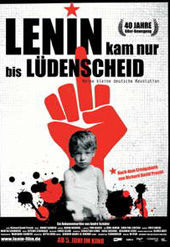

dessen Kindheitserinnerungen

Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Meine kleine deutsche Revolution (2005) nun auch als Dokumentarfilm vorliegen, scheint zu augenzwinkernder Wehmut zu tendieren. Was war das für ein Haushalt, in dem Comics verpönt waren – mit Ausnahme von

Asterix, weil dort die Römer den imperialistischen Klassenfeind abgaben? Schon zu Beginn zeigen Archivmaterialien die furchtbaren Auswirkungen des von der USA produzierten und zunächst als harmlos deklarierten "Entlaubungsmittels" Agent Orange, das hunderttausendfach zu lebensgefährlichen Erkrankungen führte. Damit wird eine klare Linie gezogen: Der Film legt nahe, dass es damals gute Gründe gab, links zu sein – oder wenigstens der Weltmacht USA zu misstrauen.

Kindliche Erlebnisperspektive

Mit gut gewählten Archivbildern und Interviewpassagen, mit Dokumentarmaterial des WDR über die Familie sowie nachgestellten Super 8-Aufnahmen gestalten Regisseur André Schäfer und Drehbuchautor Precht eine aufschlussreiche Zeitreise in die ganz private und politische Welt einer Epoche, in der hohe Ideale für manche den Alltag bestimmten. Die Momentaufnahmen des bundesrepublikanischen Alltags,

aber auch die mit Prechts eigenem Sohn rekonstruierten Super 8-Szenen einer unbeschwerten Kindheit, erzeugen bisweilen eine melancholisch-nostalgische Atmosphäre. Während die Diskrepanz zwischen der kindlichen Erlebnisperspektive und den komplexen Erzählinhalten viel zur selbstironischen Stimmungslage des Films beiträgt, wirkt der naiv verwunderte Grundton des Kommentars, wenn der Erwachsene Richard David Precht im Gespräch mit anderen ist, etwas irritierend. Zu Wort kommen sein Vater, die Geschwister oder auch jener ehemalige DKP-Kreisvorsitzende, der im benachbarten Lüdenscheid die sozialistischen Jugendzeltlager veranstaltete, bei denen der junge Richard David in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten so etwas wie eine seelische Heimat fand. Lenin kam tatsächlich nie nach Solingen – in dem konservativen Industriestädtchen waren die Prechts Außenseiter. Misstrauisch gegen jede Form von Autorität, wurden sie aber auch nie Mitglied der Kommunistischen Partei.

Unterschiedliche Generationen

Der Autor gehört zu einer Generation von Mittdreißigern bis -vierzigern, die in den letzten Jahren verstärkt ihre politisch geprägten Jugenderinnerungen reflektieren, unter anderem in Filmen wie

Sie haben Knut (Stefan Krohmer, 2002),

Am Tag als Bobby Ewing starb (Lars Jessen, 2005) oder

Die Unerzogenen (Pia Marais, 2007).

Ein besonderer Reiz solcher Filme liegt darin, dass verschiedene Generationen sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. In

Lenin kam nur bis Lüdenscheid erfahren 68er-Eltern und -Lehrkräfte, was ihr idealistisches Beharren auf linken Positionen und Lebensstilen bei den Kindern bewirkte. Jüngeren erlaubt der überwiegend heiter gestaltete Film einen Einblick in eine wichtige Zeit, die heute sehr fern scheint. Die chronologisch aufbereiteten Bilder des Vietnamkriegs, Studentenprotesten, dem Attentat auf Rudi Dutschke, Ost-West-Fußballbegegnungen und herausragenden weltpolitischen Ereignissen – mit dem Untergang der DDR endet für Precht auch die eigene Kindheit – machen die Aufregung jener Jahre jedoch leicht begreifbar. Darüber hinaus stellt der Film ohne moralischen Zeigefinger die Frage, warum der Weltverbesserungsfuror in der Folgezeit verebbte und auch das Private längst nicht mehr als politisch gilt. Die Revolte der 68er-Bewegung ist weiterhin ein spannendes Thema. Auch wenn sie ihre Kinder auf eine Gesellschaft vorbereitete, "die nie kam".

Autor/in: Philipp Bühler, freier Filmpublizist, u. a. Autor von Filmheften der bpb, 29.05.2008

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.