Hintergrund

Tiere wie wir

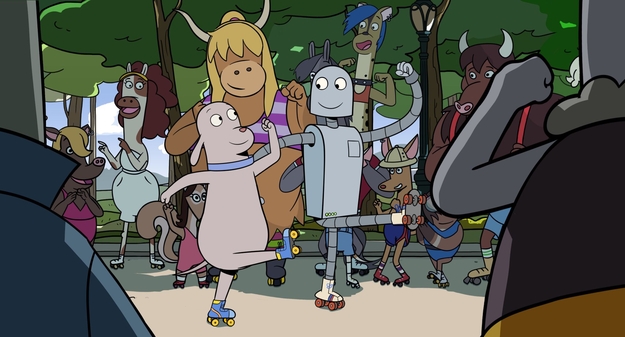

Anthropomorphe Tierfiguren in Robot Dreams

Eine Ratte mit einem Faible fürs Kochen (Ratatouille, Brad Bird, Jan Pinkava, USA 2007), eine Maus und ein Bär, die beste Freund/-innen werden (Ernest & Célestine, Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner, FR/BE/LX 2012), eine junge Maus und eine sehr alte Kröte als Ermittlerduo (Kommissar Gordon & Buffy, Linda Hambäck, SE 2017), ein Koala als Musikproduzent (Sing, Garth Jennings, USA 2016), eine kleine Häsin als Großstadtpolizistin (Zoomania, Byron Howard, Rich Moore, USA 2016): Während in japanischen Trickfilmen (Glossar: Animationsfilm) überwiegend über Menschen erzählt wird, zählen Tiere mit menschlichen Eigenschaften in europäischen und US-amerikanischen Animationsfilmen zum Standard-Figurenrepertoire. Und dabei sind sie keinesfalls nur Sidekicks, sondern ernstzunehmende, im besten Falle vielschichtige und ungemein liebenswerte Charaktere. Aus Bilder- und Kinderbüchern ist diese Erzählstrategie ebenfalls bekannt, aber auch aus Comics und Graphic Novels, die sich an Jugendliche und Erwachsene richten wie etwa Art Spiegelmans Maus. Die Geschichte eines Überlebenden (Maus. A Survivor's Tale, 1986). Die Wirkungen sind dabei recht unterschiedlich und reichen von der Verniedlichung bis zur Verfremdung. Mal öffnen sich Identifikationsräume durch das Fantastische, mal wird die Technik benutzt, um menschliche Eigenschaften zu karikieren oder zu kritisieren, mal dient sie als Mittel der politischen Bildung (wie die Comicreihe Hanisauland). Auch der Animationsfilm Robot Dreams des Spaniers Pablo Berger, der zuvor drei Realfilme (Glossar: Spielfilm) gedreht hat, spielt in einer Welt der anthropomorphen Tiere. Er führt zurück in den September des Jahres 1982 und nach New York City – und lässt die US-amerikanische Metropole durch die tierischen Bewohner/-innen plötzlich in einem ganz anderen Licht erstrahlen.

New York als Utopie

Was dabei zuerst auffällt, ist die Vielfalt der Tiere, die in New York leben: Da gibt es Hasen und Krokodile, Löwen und Elefanten, Hyänen, Gorillas und Schimpansen, Schweine, Waschbären, Hunde, Kühe, Hirsche, Antilopen und viele mehr. Die Stadt ist wirklich bunt gemischt, ein wahrer melting pot. Haustiere leben mit und neben wilden Tieren, Arten von allen Kontinenten haben an diesem Ort ein Zuhause gefunden. New York ist eine in jeder Hinsicht bunt durchmischte Stadt, deren Diversität hier ohne Rückgriff auf "menschliche Kategorien" sichtbar gemacht werden kann.

Zugleich hat sich Berger dafür entschieden, nicht über Konflikte, sondern über das Miteinander zu erzählen. Das New York in diesem Film ist ein vergleichsweise friedlicher Ort. Zwar gibt es hier und dort ein paar grimmige Punks am Straßenrand – besetzt als Gorilla, Schimpanse und Hyäne -, auch mal eine obdachlose Dogge am Rande des Gehwegs, aber insgesamt scheinen die Tiere gut miteinander auszukommen. Das realistische Bild, das Martin Scorsese in seinen nur wenige Jahre früher spielenden New York-Filmen wie Taxi Driver (USA 1976) von der Stadt gezeichnet hat – die Stadt als Moloch – ist unvereinbar mit Bergers harmonischer, bunter Utopie.

Berger macht sich sogar oft einen Scherz daraus, möglichst widersprüchliche Paarungen zu bilden: So wohnen gemäß dem Klingelschild ein Stockwerk unter dem Filmhelden Dog – die Tiere tragen hier keine Namen, sondern sind allein nach ihren Tierarten benannt – im East Village etwa Chicken und Cat zusammen. Und im Haus auf der anderen Straßenseite sind eine Kuh und ein Hirsch ein glückliches Paar. Nur die Tauben und die Fische sind "echte Tiere" und Beiwerk in diesem Film, ganz ohne menschliche Eigenschaften.

Zugleich hat sich Berger dafür entschieden, nicht über Konflikte, sondern über das Miteinander zu erzählen. Das New York in diesem Film ist ein vergleichsweise friedlicher Ort. Zwar gibt es hier und dort ein paar grimmige Punks am Straßenrand – besetzt als Gorilla, Schimpanse und Hyäne -, auch mal eine obdachlose Dogge am Rande des Gehwegs, aber insgesamt scheinen die Tiere gut miteinander auszukommen. Das realistische Bild, das Martin Scorsese in seinen nur wenige Jahre früher spielenden New York-Filmen wie Taxi Driver (USA 1976) von der Stadt gezeichnet hat – die Stadt als Moloch – ist unvereinbar mit Bergers harmonischer, bunter Utopie.

Berger macht sich sogar oft einen Scherz daraus, möglichst widersprüchliche Paarungen zu bilden: So wohnen gemäß dem Klingelschild ein Stockwerk unter dem Filmhelden Dog – die Tiere tragen hier keine Namen, sondern sind allein nach ihren Tierarten benannt – im East Village etwa Chicken und Cat zusammen. Und im Haus auf der anderen Straßenseite sind eine Kuh und ein Hirsch ein glückliches Paar. Nur die Tauben und die Fische sind "echte Tiere" und Beiwerk in diesem Film, ganz ohne menschliche Eigenschaften.

Kein Mensch und doch vertraut

Im Mittelpunkt des Films aber steht Dog, ein Hund. Dog lebt alleine und fühlt sich einsam. Er geht auf zwei Beinen – aber er kann nicht sprechen. Er trägt ein Halsband – aber er gehört niemandem. Er ist unbekleidet – aber wenn er ans Meer zum Schwimmen geht, zieht er sich eine Badehose an (selbstverständlich schamhaft hinter einem Handtuch). Und wenn er sich freut, dann wackelt er mit dem Schwanz. Es ist also viel Tierisches an Dog, aber eben auch viel Menschliches; er ist anders und doch vertraut.

Von Dogs Charaktereigenschaften betont der Film vor allem die Loyalität. Als sein Freund Robot am Strand liegen bleibt und sich nicht mehr von dort fortbewegen kann, leidet Dog sehr und sehnt sich nach dem Tag, an dem er ihn endlich wiedersehen kann. Der Film vermischt so die Eigenschaften, die Tieren zugeschrieben werden, mit menschlichen Gefühlen. Weil die abstrakte Darstellung der Protagonisten bestimmte Charaktereigenschaften deutlich hervorhebt, fällt die Identifikation umso leichter. Mögliche Hürden durch Hautfarbe, Geschlecht oder sexuelle Orientierungen gibt es somit nicht. Auch die Beziehung zwischen Dog und Robot lässt so viele Lesarten zu. In queeren Online-Communitys wurden sie daher etwa auch als queeres Paar interpretiert.

Von Dogs Charaktereigenschaften betont der Film vor allem die Loyalität. Als sein Freund Robot am Strand liegen bleibt und sich nicht mehr von dort fortbewegen kann, leidet Dog sehr und sehnt sich nach dem Tag, an dem er ihn endlich wiedersehen kann. Der Film vermischt so die Eigenschaften, die Tieren zugeschrieben werden, mit menschlichen Gefühlen. Weil die abstrakte Darstellung der Protagonisten bestimmte Charaktereigenschaften deutlich hervorhebt, fällt die Identifikation umso leichter. Mögliche Hürden durch Hautfarbe, Geschlecht oder sexuelle Orientierungen gibt es somit nicht. Auch die Beziehung zwischen Dog und Robot lässt so viele Lesarten zu. In queeren Online-Communitys wurden sie daher etwa auch als queeres Paar interpretiert.

Personifizierungen und Stereotype

Im besten Fall gelingt dem Film eine aberwitzige Zuordnung von Tieren zu menschlichen Berufen und Verhaltensweisen: Auf MTV rocken Pferde mit wild wehender Mähne, der Paketbote, der Hund seine Roboterbauteile bringt, ist ein wahrhaft bulliger Bulle mit Ring in der Nase, im Barber Shop wird ein Schaf geschoren, am Strand ist ein Löwe beim Volleyball der König. Mit vielen Tentakeln lässt es sich als Oktopus-Musiker in der New Yorker U-Bahn gleich viel besser trommeln und beim Paddeln über den See im Central Park hat es eine Maus schwer, ihren elefantösen Partner fortzubewegen. Dass sich eine lebenslustige Ente, die sich mit Dog anfreundet, schließlich unvermittelt nach Europa absetzt, passt auch – ein Zugvogel eben, der Bewegung und Freiheit braucht. All diese Figuren eint, dass hier mit anderen Bildern über Vertrautes gesprochen wird.

Doch nicht immer ist die Wahl der Tiere geglückt. So komisch manche Darstellungen auch sind, so problematisch sind andere durch ihre Untertöne. Wenn ein Geier einen Pfandladen betreibt, dann funktioniert dieses Bild zunächst noch gut. Der lange krumme Schnabel des offenbar dubiosen und nicht gerade sympathisch gezeichneten Händlers in Verbindung mit dem Namen "Oz" allerdings bedient antisemitische Klischees. Einen durch seine schiere körperliche Masse Furcht einflößenden Cop mit einem Gorilla zu besetzen, passt grundsätzlich auch. Aber dessen bildliche Darstellung kann auch rassistisch wahrgenommen werden. Dabei ist zu betonen, dass diese Figuren nur ganz kurz auftauchen und in keiner Hinsicht das Herz des Films ausmachen. Bedauerlich ist trotzdem, dass auch dieser insgesamt so sensible und vielschichtige Film manchmal über die Fallstricke des Cartoonesken stolpert. Zuspitzungen können die Augen öffnen – oder Klischees verstärken.

Doch nicht immer ist die Wahl der Tiere geglückt. So komisch manche Darstellungen auch sind, so problematisch sind andere durch ihre Untertöne. Wenn ein Geier einen Pfandladen betreibt, dann funktioniert dieses Bild zunächst noch gut. Der lange krumme Schnabel des offenbar dubiosen und nicht gerade sympathisch gezeichneten Händlers in Verbindung mit dem Namen "Oz" allerdings bedient antisemitische Klischees. Einen durch seine schiere körperliche Masse Furcht einflößenden Cop mit einem Gorilla zu besetzen, passt grundsätzlich auch. Aber dessen bildliche Darstellung kann auch rassistisch wahrgenommen werden. Dabei ist zu betonen, dass diese Figuren nur ganz kurz auftauchen und in keiner Hinsicht das Herz des Films ausmachen. Bedauerlich ist trotzdem, dass auch dieser insgesamt so sensible und vielschichtige Film manchmal über die Fallstricke des Cartoonesken stolpert. Zuspitzungen können die Augen öffnen – oder Klischees verstärken.

Autor/in: Stefan Stiletto, Medienpädagoge mit Schwerpunkt Filmkompetenz und Filmbildung, 07.05.2024

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Tiere im Animationsfilm – Wenn sich Vögel wie Menschen verhalten (Hintergrund vom 04.05.2017)

Ernest und Célestine – Die Reise ins Land der Musik (Filmbesprechung und Arbeitsblatt vom 02.08.2023)

Ernest und Célestine – Die Reise ins Land der Musik (Filmbesprechung und Arbeitsblatt vom 02.08.2023)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.

Druckversion

Weiterführende Links

Über kinofenster.de