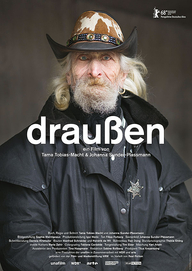

draußen

Sie leben unter Brücken, in Parkanlagen, schlafen in Hauseingängen oder auf Bänken – wohnungslose Menschen sieht man vor allem in Großstädten immer häufiger. Sie werden abfällig als Penner, Bettler oder romantisiert als Clochards bezeichnet und viele Menschen machen einen großen Bogen um sie, hält man sie doch für dreckig, betrunken, drogenabhängig. "Wir sind Trash", sagt einer von ihnen, der einmal Karnevalsprinz und Punk war, der verheiratet ist und drei Kinder hat, über die öffentliche Wahrnehmung von Obdachlosen. Peter, Elvis, Sergio und Matze leben seit vielen Jahren auf der Straße und stehen im Mittelpunkt des Dokumentarfilms draußen. Darin erzählen die vier Männer ihre Lebensgeschichte, berichten von Krisen, die sie auf die Straßen trieben, von ihrem Alltag und dem Überleben am Rande der Gesellschaft, von der Scham, aber auch von Solidarität.

draußen – der Filmtitel verweist auf Lebensumfeld und sozialen Status der (namenlos bleibenden) Protagonisten, denen hier offen begegnet wird. Ohne dass Fragen zu hören sind, erzählen sie von sich selbst. Das belastete Bild vom Obdachlosen verblasst, weil das Individuelle in den Vordergrund rückt. Das Vorgehen der Filmemacherinnen ist bemerkenswert, nähern sie sich ihren Gesprächspartnern doch über ihr wenig Hab und Gut an, das die Kamera in langsamen Fahrten erkundet: eine Südstaatenflagge mit dem Bild von Elvis Presley etwa, eine Teedose und Einwegspritzen, ein Kissen in Herzform oder ein Buch über Pilze. Dinge, die bedeutsam sind, etwas über die Männer erzählen und wie Ausstellungsobjekte arrangiert werden. Erklärtes Ziel – neben Zuhören und Beobachten – ist es, die Obdachlosen "in ein anderes Licht" zu stellen: Dafür werden die Nachtlager als Räume inszeniert, die im künstlichen Licht an Theaterkulissen oder Museumsvitrinen erinnern und in denen Innenwelten erspürt werden.

In Deutschland werden obdachlose Menschen statistisch nicht erfasst. Der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. prognostizierte 2017, dass 2018 etwa 1,2 Millionen Menschen auf der Straße leben werden. Der Film ist ein guter Ausgangspunkt, um sich mit dieser Problematik und mit der Situation der Betroffenen zu beschäftigen. Hier sollte es vor allem darum gehen, nach den Ursachen von Obdachlosigkeit zu fragen und wie die Bundesrepublik als Sozialstaat dabei in der Verantwortung steht. Zudem regt draußen dazu an, sich mit eigenen Vorurteilen und deren Wurzeln zu beschäftigen. Dabei wirft der Film Fragen auf: Warum können sich die Männer ein anderes Leben nicht mehr vorstellen? Wie nehmen sie Gesellschaft und ihre Stellung darin wahr? Und was könnten die Filmemacherinnen meinen, wenn sie in einem Regiestatement schreiben, dass man von den Porträtierten "viel lernen" könne? Auf künstlerischer Ebene ist zudem die Auswahl und Inszenierung der persönlichen Besitzgegenstände interessant.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Kirsten Taylor, 02.08.2018, Vision Kino 2018.

draußen – der Filmtitel verweist auf Lebensumfeld und sozialen Status der (namenlos bleibenden) Protagonisten, denen hier offen begegnet wird. Ohne dass Fragen zu hören sind, erzählen sie von sich selbst. Das belastete Bild vom Obdachlosen verblasst, weil das Individuelle in den Vordergrund rückt. Das Vorgehen der Filmemacherinnen ist bemerkenswert, nähern sie sich ihren Gesprächspartnern doch über ihr wenig Hab und Gut an, das die Kamera in langsamen Fahrten erkundet: eine Südstaatenflagge mit dem Bild von Elvis Presley etwa, eine Teedose und Einwegspritzen, ein Kissen in Herzform oder ein Buch über Pilze. Dinge, die bedeutsam sind, etwas über die Männer erzählen und wie Ausstellungsobjekte arrangiert werden. Erklärtes Ziel – neben Zuhören und Beobachten – ist es, die Obdachlosen "in ein anderes Licht" zu stellen: Dafür werden die Nachtlager als Räume inszeniert, die im künstlichen Licht an Theaterkulissen oder Museumsvitrinen erinnern und in denen Innenwelten erspürt werden.

In Deutschland werden obdachlose Menschen statistisch nicht erfasst. Der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. prognostizierte 2017, dass 2018 etwa 1,2 Millionen Menschen auf der Straße leben werden. Der Film ist ein guter Ausgangspunkt, um sich mit dieser Problematik und mit der Situation der Betroffenen zu beschäftigen. Hier sollte es vor allem darum gehen, nach den Ursachen von Obdachlosigkeit zu fragen und wie die Bundesrepublik als Sozialstaat dabei in der Verantwortung steht. Zudem regt draußen dazu an, sich mit eigenen Vorurteilen und deren Wurzeln zu beschäftigen. Dabei wirft der Film Fragen auf: Warum können sich die Männer ein anderes Leben nicht mehr vorstellen? Wie nehmen sie Gesellschaft und ihre Stellung darin wahr? Und was könnten die Filmemacherinnen meinen, wenn sie in einem Regiestatement schreiben, dass man von den Porträtierten "viel lernen" könne? Auf künstlerischer Ebene ist zudem die Auswahl und Inszenierung der persönlichen Besitzgegenstände interessant.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Kirsten Taylor, 02.08.2018, Vision Kino 2018.

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Wendy & Lucy (Filmbesprechung vom 15.10.2009)

9 Leben (Filmbesprechung vom 18.05.2011)

The Florida Project (Filmbesprechung vom 13.03.2018)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.9 Leben (Filmbesprechung vom 18.05.2011)

The Florida Project (Filmbesprechung vom 13.03.2018)

Weiterführende Links

Über kinofenster.de