Kategorie: Filmbesprechung

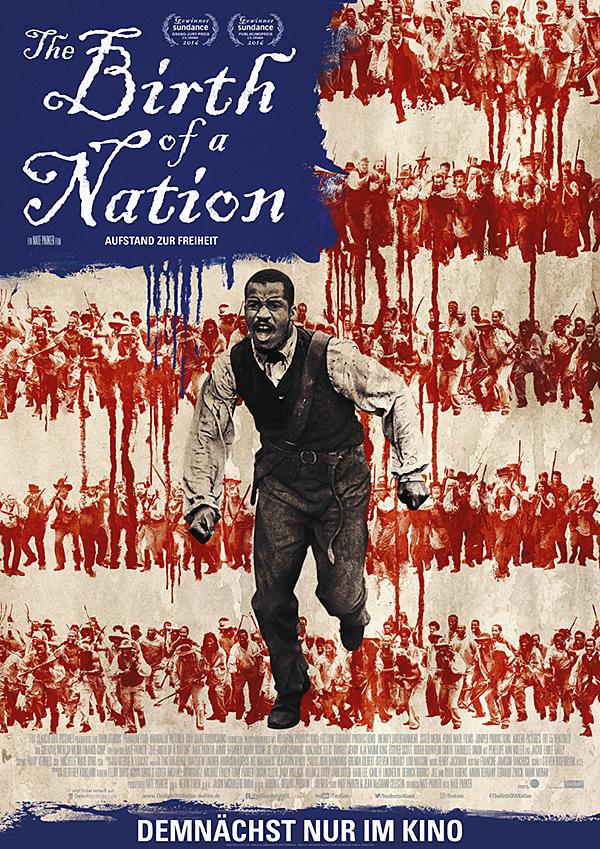

"The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit"

The Birth of a Nation

Biopic über einen Sklavenaufstand in den Südstaaten als korrigierendes Gegenstück eines xenophoben Narrativs

Unterrichtsfächer

Thema

1831 im US-Bundesstaat Virginia, Kernland der Sklavenhalter: Nathaniel Turner, genannt Nat, führt einen Aufstand der Sklaven an, der gewaltsam zerschlagen wird und noch härtere Repressionen gegen die afroamerikanische Bevölkerung zur Folge hat. Ausgehend von diesem historischen Ereignis widmet sich Nate Parker in seinem Regiedebüt der Vorgeschichte des Aufstands. Der junge Sklave Nat wächst auf der Baumwollplantage von Samuel Turner und dessen Mutter Elizabeth auf, die ihn im Lesen der Bibel unterrichtet. Nachdem sich Gerüchte über aufkommende Sklavenunruhen mehren, nimmt der verschuldete Samuel ein lukratives Angebot der benachbarten Sklavenhalter an und instrumentalisiert Nats Bibelkenntnisse: Auf den Plantagen im Umland soll er anderen Sklaven Gehorsam vor Gott und ihren "Herren" predigen. Die schockierenden Erfahrungen auf diesen Reisen bekräftigen seinen Entschluss, am Tag der Sonnenfinsternis eine Sklavenrebellion anzuführen.

Mit dem Verweis im Titel auf das filmhistorisch bedeutsame, jedoch tief rassistische Epos "The Birth of a Nation" (Griffith, USA 1915), versteht Regisseur Nate Parker seinen Film als korrigierendes Narrativ zur xenophoben Erzählung von D.W. Griffith. So markiert das Zum Inhalt: Biopic eine wichtige thematische Auseinandersetzung mit der Sklaverei, die trotz aktuellerer Produktionen wie Zum Filmarchiv: "12 Years a Slave" oder "Django Unchained" (Tarantino, USA 2012), noch selten Gegenstand US-amerikanischer Filme ist. Die Zum Inhalt: Exposition am Lagerfeuer, in der Nat im Kindesalter eine prophetische Zukunft vorausgesagt wird, ist schnell als dramaturgischer Vorgriff auf die religiöse Motivation der Hauptfigur lesbar: Tief in seinem christlichen Glauben verankert, sieht Nat sich nicht zuletzt von Gott zur Rebellion berufen. Regisseur Nate Parker, der zugleich das Zum Inhalt: Drehbuch verfasste und die Hauptrolle verkörpert, überführt diese Erlösungs-Thematik auch visuell in eine symbolische, teils pathetische Bildsprache (Glossar: Zum Inhalt: Bildkomposition).

Insbesondere für den Englisch- und Geschichtsunterricht finden sich vielfache Anknüpfungspunkte, um die Sklaverei und den Entstehungskontext des amerikanischen Bürgerkrieges sowie die historische Bedeutung Nat Turners zu besprechen. Beispielhaft eignet sich hierbei etwa ein Vergleich mit William Styrons 1967 erschienenem Roman The Confessions of Nat Turner, der wiederum auf den Vernehmungsprotokollen Turners kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1831 beruht. Im Fach Sozialkunde können Schülerinnen und Schüler die Gesellschaftsstrukturen und den Rassismus in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts analysieren und mit der fortwirkenden Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung sowie mit Bewegungen wie "Black Lives Matter" in Beziehung setzen. Nicht zuletzt bietet sich die filmästhetische Auseinandersetzung mit Griffiths umstrittenem Werk an, etwa in einer vergleichenden Analyse der Gewaltdarstellung oder der religiösen Symbolik, die beiden Filmen eigen ist.