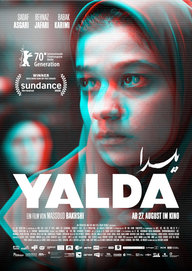

Yalda

Yalda - A Night for Forgiveness

Millionen von Menschen schalten ein, wenn im iranischen Fernsehen die Sendung "Freude der Vergebung" läuft. Sie verspricht Drama, Emotionen und jede Menge Spannung. Zudem können die Zuschauer/-innen per SMS über den Ausgang der Reality-Show mitentscheiden. Für Maryam, die am Abend des Yalda-Festes Gast im Studio ist, geht es dabei um Leben und Tod. Sie wird beschuldigt ihren Ehemann Nasser, wohlhabend und 40 Jahre älter als sie, ermordet zu haben. Sie hat ihn im Streit von sich gestoßen. Ein unglücklicher Sturz. Er hätte gerettet werden können, doch sie rannte fort, anstatt einen Arzt zu rufen. Die junge Frau ist zum Tode verurteilt. Sie hat nur eine Chance: Mona, die erwachsene Tochter des Verstorbenen und einst Maryams Vertraute, muss ihr vor laufender Kamera verzeihen.

Yalda ist formal als Kammerspiel, dramaturgisch wie ein Gerichtsdrama angelegt, das sowohl vor und hinter den Kulissen spielt. Maryam betritt als Gefangene das TV-Studio und gerät dort in eine andere Zwangssituation. Auch hier ist sie nicht frei, interessiert sich niemand für ihre Belange. Ihre Rolle ist die der reuigen Sünderin. Die Kamera rückt Maryam, aber auch ihrer Kontrahentin immer wieder nah, erforscht ihre Gesichter, engt damit aber auch den bildlichen Radius ein. Das TV-Studio ist eine abgeschottete, in künstliches Licht getauchte Welt, in der sich ein menschliches Drama zuspitzt. Die Sendung, für die es im Iran reale Vorbilder gibt, wird so zu einem Brennglas, das ein Rechtssystem aufzeigt, das das "Recht auf Vergeltung" verbürgt. Maryams Schicksal verweist darüber hinaus auch auf die Diskriminierung von Frauen in der iranischen Gesellschaft sowie auf sozio-ökonomisch bedingte Ungleichheiten.

Yalda, Trailer (© Little Dream Entertainment)

Für das Verständnis empfiehlt es sich, die im Film angesprochenen Konzepte der "Ehe auf Zeit" und des "Blutgeldes" zu klären. Neben einer Analyse der im Film enthaltenden Kritik an der iranischen Gesellschaft und Rechtsprechung lohnt sich vor allem auch eine Auseinandersetzung mit den ethisch-moralischen Fragen, die der Film aufwirft. So können die Schülerinnen und Schülern etwa überlegen, was Schuld, Sühne und Vergebung bedeuten und wie sie selbst den in Yalda geschilderten Fall bewerten. Wie würden sie an Monas Stelle handeln? Und was bewegt sie schließlich zu ihrer finalen Entscheidung? Zudem kann der Film Anlass sein, sich medienkritisch mit der Idee der Reality-Show und seinem – offenbar nach Sensationen heischendem – Publikum auseinandersetzen. Sowohl Maryam als auch Mona müssen im Laufe der Sendung mit belastenden Situationen umgehen, weil es die Sendung und die Quote verlangen. In diesem Zusammenhang kann untersucht werden, wie die Welt des Fernsehens im Film dargestellt wird und warum sich dafür die Form des Kammerspiels besonders anbietet.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Kirsten Taylor, 24.07.2020, Vision Kino 2020.

Yalda ist formal als Kammerspiel, dramaturgisch wie ein Gerichtsdrama angelegt, das sowohl vor und hinter den Kulissen spielt. Maryam betritt als Gefangene das TV-Studio und gerät dort in eine andere Zwangssituation. Auch hier ist sie nicht frei, interessiert sich niemand für ihre Belange. Ihre Rolle ist die der reuigen Sünderin. Die Kamera rückt Maryam, aber auch ihrer Kontrahentin immer wieder nah, erforscht ihre Gesichter, engt damit aber auch den bildlichen Radius ein. Das TV-Studio ist eine abgeschottete, in künstliches Licht getauchte Welt, in der sich ein menschliches Drama zuspitzt. Die Sendung, für die es im Iran reale Vorbilder gibt, wird so zu einem Brennglas, das ein Rechtssystem aufzeigt, das das "Recht auf Vergeltung" verbürgt. Maryams Schicksal verweist darüber hinaus auch auf die Diskriminierung von Frauen in der iranischen Gesellschaft sowie auf sozio-ökonomisch bedingte Ungleichheiten.

Für das Verständnis empfiehlt es sich, die im Film angesprochenen Konzepte der "Ehe auf Zeit" und des "Blutgeldes" zu klären. Neben einer Analyse der im Film enthaltenden Kritik an der iranischen Gesellschaft und Rechtsprechung lohnt sich vor allem auch eine Auseinandersetzung mit den ethisch-moralischen Fragen, die der Film aufwirft. So können die Schülerinnen und Schülern etwa überlegen, was Schuld, Sühne und Vergebung bedeuten und wie sie selbst den in Yalda geschilderten Fall bewerten. Wie würden sie an Monas Stelle handeln? Und was bewegt sie schließlich zu ihrer finalen Entscheidung? Zudem kann der Film Anlass sein, sich medienkritisch mit der Idee der Reality-Show und seinem – offenbar nach Sensationen heischendem – Publikum auseinandersetzen. Sowohl Maryam als auch Mona müssen im Laufe der Sendung mit belastenden Situationen umgehen, weil es die Sendung und die Quote verlangen. In diesem Zusammenhang kann untersucht werden, wie die Welt des Fernsehens im Film dargestellt wird und warum sich dafür die Form des Kammerspiels besonders anbietet.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Kirsten Taylor, 24.07.2020, Vision Kino 2020.

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Persepolis (Filmbesprechung vom 04.10.2007)

Das Rad der Geschichte voran drehen – Frauen in der Islamischen Republik Iran (Hintergrundartikel vom 28.03.2008)

Born in Evin (Filmbesprechung vom 17.10.2019)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Das Rad der Geschichte voran drehen – Frauen in der Islamischen Republik Iran (Hintergrundartikel vom 28.03.2008)

Born in Evin (Filmbesprechung vom 17.10.2019)

Weiterführende Links

Über kinofenster.de