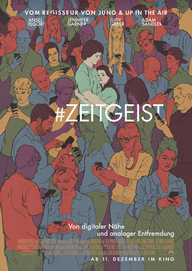

#Zeitgeist

Men, Women & Children

Das Internet prägt und verändert die Kommunikation der Menschen. Von diesem medientheoretischen Allgemeinplatz ausgehend verknüpft #Zeitgeist die Geschichten von verschiedenen Eltern und ihren Kindern in der Vorstadt von Austin, Texas. Don und seine Frau Helen führen eine lieblose Ehe und suchen stattdessen im Internet – auf Dating-Plattformen und bei Escort-Services – neue Anreize für ihr eingeschlafenes Liebesleben. Auch ihr fünfzehnjähriger Sohn Chris macht seine ersten sexuellen Erfahrungen in der virtuellen Welt. Er surft regelmäßig auf pornografischen Seiten und tauscht mit seiner Klassenkameradin Hannah sexuell eindeutige Textnachrichten aus. Ex-College-Football-Star Tom hat sich nach der Scheidung seiner Eltern dagegen in die Welt der Online-Spiele zurückgezogen, aus der ihn erst die aufkeimende Freundschaft mit Brandy zurückholt. Die Mutter des Mädchens hegt jedoch ein extremes Misstrauen gegenüber jeglichen Formen der digitalen Kommunikation und überwacht die virtuellen Kontakte ihrer Tochter auf Schritt und Tritt.

Smartphones und Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jason Reitmans Film über das Verhältnis der Menschen zu ihren mobilen Endgeräten entwirft das Bild einer Gesellschaft, die Gefahr läuft, den zwischenmenschlichen Austausch im RL (wie das „reale Leben“ in der Onlinespiele-Community genannt wird) zu verlernen. Dieser kulturpessimistischen Sichtweise, die in erster Linie die Haltung der Eltern im Film widerspiegelt, stellt der Regisseur eine sehr differenzierte Schilderung des jugendlichen Alltags in Schule und Freizeit gegenüber, in dem analoge und digitale Kommunikation wie selbstverständlich ineinander übergehen. Die Allgegenwart von Facebook, Google, Whatsapp und Twitter veranschaulicht der Film durch den Dauereinsatz von Screenshots und Textfenstern, die das Filmbild in eine Art Benutzeroberfläche verwandeln. Der Erfahrungswelt und den Problemen der Jugendlichen wird so auf verständnisvolle Weise Rechnung getragen – während die Eltern eher stereotyp dargestellt werden.

Der Film erklärt, dass Vereinsamung, Magersucht und Lebensängste keine „Zivilisationskrankheiten“ der digitalen Gesellschaft sind, die Menschen im Internet aber zunehmend Zerstreuung suchen, um sich von den Herausforderungen des Alltags abzuschirmen. Im Unterricht kann mithilfe eines Vergleichs von Filmszenen und persönlichen Erfahrungen diskutiert werden, wie allgemeingültig diese Diagnose ist. Kennen die Schülerinnen und Schüler ähnliche Verhaltensweisen aus ihrem Freundeskreis? Die starke Präsenz von Pornografie im Internet und deren Auswirkung auf die sexuelle Prägung von Jugendlichen ist ein weiterer Schwerpunkt des Films, der zu Diskussionen anregt. Aber auch das soziale Milieu spielt eine Rolle: Welche Familienmodelle werden im Film beschrieben und wie spiegeln sich diese in den Konflikten wider? In dramaturgischer Hinsicht bietet sich eine Analyse der komplexen Erzählstruktur und der Visualisierung der digitalen Kommunikation an.

Smartphones und Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jason Reitmans Film über das Verhältnis der Menschen zu ihren mobilen Endgeräten entwirft das Bild einer Gesellschaft, die Gefahr läuft, den zwischenmenschlichen Austausch im RL (wie das „reale Leben“ in der Onlinespiele-Community genannt wird) zu verlernen. Dieser kulturpessimistischen Sichtweise, die in erster Linie die Haltung der Eltern im Film widerspiegelt, stellt der Regisseur eine sehr differenzierte Schilderung des jugendlichen Alltags in Schule und Freizeit gegenüber, in dem analoge und digitale Kommunikation wie selbstverständlich ineinander übergehen. Die Allgegenwart von Facebook, Google, Whatsapp und Twitter veranschaulicht der Film durch den Dauereinsatz von Screenshots und Textfenstern, die das Filmbild in eine Art Benutzeroberfläche verwandeln. Der Erfahrungswelt und den Problemen der Jugendlichen wird so auf verständnisvolle Weise Rechnung getragen – während die Eltern eher stereotyp dargestellt werden.

Der Film erklärt, dass Vereinsamung, Magersucht und Lebensängste keine „Zivilisationskrankheiten“ der digitalen Gesellschaft sind, die Menschen im Internet aber zunehmend Zerstreuung suchen, um sich von den Herausforderungen des Alltags abzuschirmen. Im Unterricht kann mithilfe eines Vergleichs von Filmszenen und persönlichen Erfahrungen diskutiert werden, wie allgemeingültig diese Diagnose ist. Kennen die Schülerinnen und Schüler ähnliche Verhaltensweisen aus ihrem Freundeskreis? Die starke Präsenz von Pornografie im Internet und deren Auswirkung auf die sexuelle Prägung von Jugendlichen ist ein weiterer Schwerpunkt des Films, der zu Diskussionen anregt. Aber auch das soziale Milieu spielt eine Rolle: Welche Familienmodelle werden im Film beschrieben und wie spiegeln sich diese in den Konflikten wider? In dramaturgischer Hinsicht bietet sich eine Analyse der komplexen Erzählstruktur und der Visualisierung der digitalen Kommunikation an.

Autor/in: Andreas Busche, 11.12.2014

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Doktorspiele (Filmbesprechung vom 28.08.2014)

Das Leben, ein Schein - Vielfalt und Gefahren virtueller Welten (Hintergrundartikel vom 21.09.2006)

"Netzwerkportale sind für Jugendliche eine Art interaktives Poesiealbum" (Interview vom 23.05.2011)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Das Leben, ein Schein - Vielfalt und Gefahren virtueller Welten (Hintergrundartikel vom 21.09.2006)

"Netzwerkportale sind für Jugendliche eine Art interaktives Poesiealbum" (Interview vom 23.05.2011)

Weiterführende Links

Über kinofenster.de