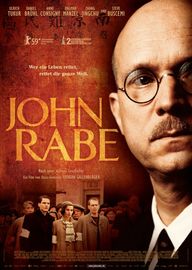

John Rabe

Die rettende Zone

1937, zur Zeit des zweiten japanisch-chinesischen Krieges, lebt der Hamburger Kaufmann John Rabe seit fast 30 Jahren mit seiner Frau Dora in China. Der naive Hitler-Verehrer und NSDAP-Ortsgruppenleiter führt in Nanjing (Nanking), damals Hauptstadt des Landes, die Geschäfte der dortigen Siemens-Niederlassung. Nun soll Rabe von dem fanatischen Nationalsozialisten Werner Fließ abgelöst werden und nach Deutschland zurückkehren. Während seiner Abschiedsfeier beginnt die japanische Armee mit einem Fliegerangriff ihre militärische Offensive auf Nanjing. Gegen den Willen seines Nachfolgers lässt Rabe die Werkstore öffnen,

Leben im Ausnahmezustand

Während der wochenlangen massiven Angriffe richten die japanischen Streitkräfte in Nanjing ein Blutbad an. Tausende Chinesinnen und Chinesen

Heldenepos und Liebesgeschichte

Regisseur Florian Gallenberger zeichnet in seinem Film diese einschneidende Phase im Leben des Mannes nach, der in China wegen seines couragierten Einsatzes als "lebender Buddha" verehrt wird. John Rabe ist als großes Ausstattungskino inszeniert, inklusive perfekt choreografierter Massenszenen, Liebesgeschichte(n) und emotionsgeladener Filmmusik. Getragen wird der Spielfilm von Ulrich Tukur, der überzeugend und facettenreich die Titelrolle spielt. Dabei ist seine Figur eindeutig als Sympathieträger angelegt, was dem Film den Anstrich eines Heldenepos' verleiht. Deutlich wird dies besonders im Gegensatz zum recht eindimensional gezeichneten Fließ. Die fiktive Figur des Werner Fließ vereinigt in sich die negativen Seiten eines überzeugten Nationalsozialisten. Damit wird Rabe in ein sehr positives Licht gestellt: Er erscheint als reiner Humanist, dessen politische Gesinnung im Film lediglich als "charakterliche Schwäche" gewertet wird.

Fakten und Fiktion

Das Drehbuch beruht auf Rabes Tagebüchern, die nach seinem Tod im Jahr 1950 verschollen waren und 1996 unter dem Titel John Rabe. Der gute Deutsche von Nanking veröffentlicht wurden. Allerdings hat Gallenberger aus dramaturgischen Gründen und um den Schwerpunkt auf den universellen, menschlich-moralischen Aspekt der Geschichte zu legen, Figuren und Ereignisse ergänzt oder umgedeutet: Wie bereits erwähnt, ist etwa Rabes Gegenpart, der regimetreue Fließ, fiktiv und auch die dramatische Abreise seiner Frau ist erfunden. Als roter Faden für die Filmhandlung dienen Tagebuchauszüge, in denen Rabe im Off seine Eindrücke und Gefühle schildert, was eine unmittelbare Verbindung zur historischen Folie herstellt, vor der John Rabe spielt. Unterstützt wird dies visuell durch den Einsatz dokumentarischer Aufnahmen jener Zeit, die so authentisch in den Spielfilm montiert sind, dass sie mitunter schwer als Archivmaterial erkennbar sind. Allerdings erzählen sie nur wenig über die tatsächlichen Zustände in Nanjing – so wie auch der Film den eigentlichen Anlass für den Krieg zwischen Japan und China nicht umfassend vermittelt und die aktuellen politischen Verhältnisse in Deutschland unter der Hitler-Diktatur weitgehend ausblendet.

Geschichte einer Wandlung

Obwohl auch die Schicksale anderer Figuren von der Ausnahmesituation in Nanjing erzählen, steht Rabe und insbesondere seine persönliche Wandlung im Mittelpunkt der Handlung. Rabe wird als ein redlicher, konservativer

Umkehrung eines Symbols

John Rabe nutzt gezielt seine Privilegien als mit Japan verbündeter Deutscher, die er als NSDAP-Mitglied und Ortsgruppenleiter besitzt, um die Bewohner/innen der Zone zu schützen. In einer historisch verbürgten Schlüsselszene des Films – John Rabe lässt die Hakenkreuzflagge als Schutzschild ausbreiten – bündelt sich die Widersprüchlichkeit, die sich auch in Rabes Persönlichkeit und Handeln wieder findet: Ausgerechnet das Symbol des deutschen Nationalsozialismus' wird zum Ort der Zuflucht und des Schutzes, ein Nationalsozialist und

Chinas Oskar Schindler

Trotz der politischen Orientierung des Protagonisten ist der Einsatz von John Rabe ein Beispiel für Zivilcourage. Er wird gern mit dem deutschen Unternehmer Oskar Schindler verglichen, der in den 1940er-Jahren das Leben von über tausend jüdischen Menschen rettete. Steven Spielberg hat ihn in seinem Film Schindlers Liste (Schindler’s List, USA 1993) verewigt. Wie Schindler geriet auch Rabe in Deutschland in Vergessenheit. John Rabe wurde nach seiner Rückkehr in Deutschland von der Gestapo verhaftet und erhielt in Bezug auf das Massaker von Nanjing Redeverbot. Fast 60 Jahre nach seinem Tod hat Florian Gallenberger ihm nun ein filmisches Denkmal gesetzt.

Autor/in: Stefanie Zobl, Kulturjournalistin mit Schwerpunkt Film, 10.03.2009

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Die Fälscher (Filmbesprechung vom 21.03.2007)

Die Mitläufer - Kinofilmgeschichte XXVIII (Hintergrund vom 08.03.2007)

Voll krass uncool oder doch nicht? (Hintergrund vom 04.03.2002)

Die Mitläufer - Kinofilmgeschichte XXVIII (Hintergrund vom 08.03.2007)

Voll krass uncool oder doch nicht? (Hintergrund vom 04.03.2002)

Weiterführende Links

Pädagogisches Material zum Film

Über kinofenster.de