Kategorie: Filmbesprechung

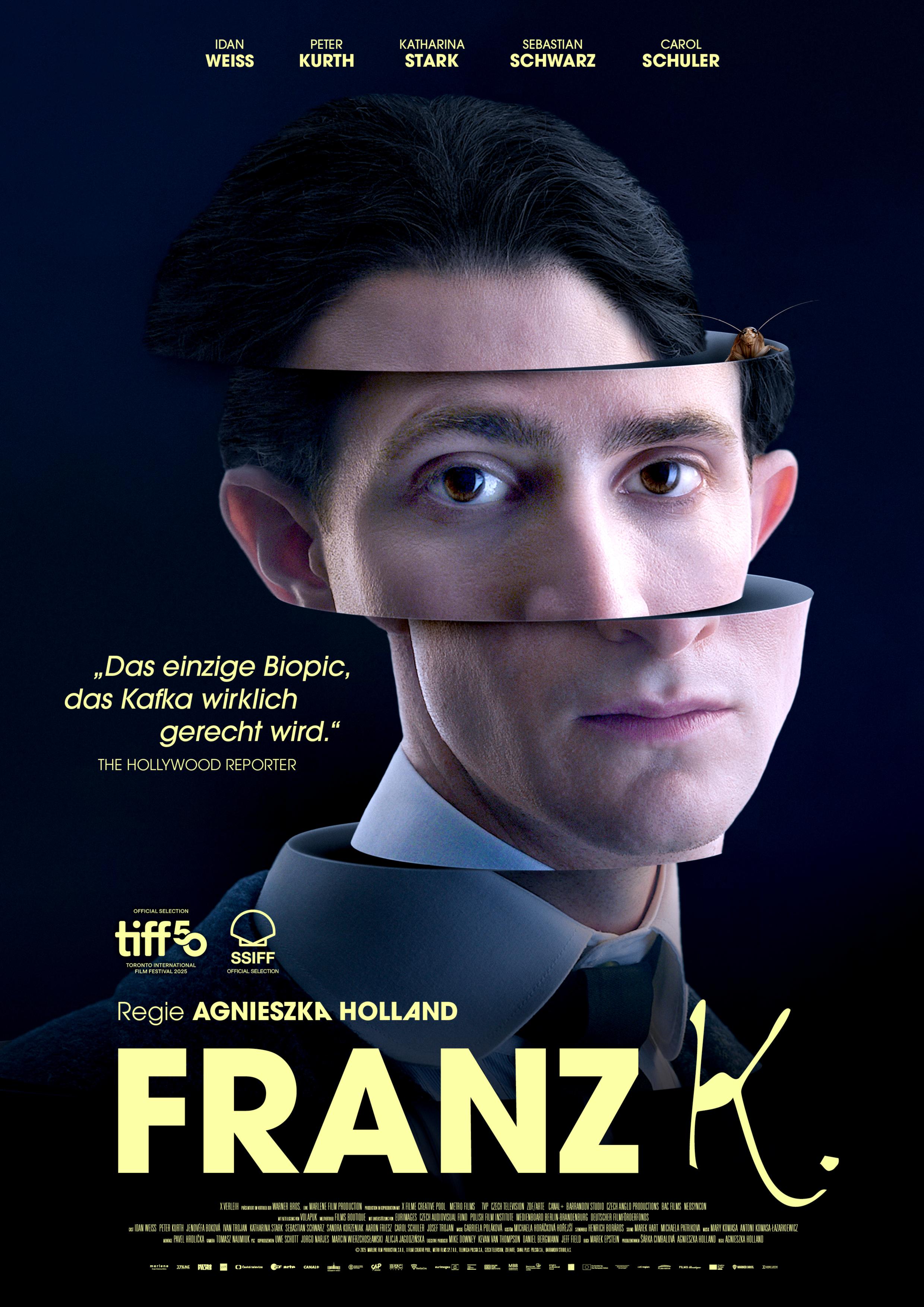

"Franz K."

Agnieszka Hollands packendes und vielschichtiges Porträt des Schriftstellers Franz Kafka

Unterrichtsfächer

Thema

Bildungsrelevant, weil das Biopic das Leben des berühmten Autors durch das kritische Reflektieren seiner popkulturellen Verehrung und eine nichtlineare Erzählweise in ein neues Licht setzt.

Die Geschichte: Ein bewegtes Leben inmitten historischer Umwälzungen

Franz Kafka wächst zum Ende des 19. Jahrhunderts als Sohn eines deutsch-böhmischen jüdischen Kaufmanns in Prag auf. Bis auf Besuche bei seinem Onkel Siegfried auf dem Land verbringt er die Jugend mit seinen drei Schwestern unter der Sorge des cholerischen Vaters. Früh wird klar, dass Franz eine eigentümliche Perspektive auf die Welt einnimmt, was in seinem "Geschreibsel", wie der Vater es missbilligend nennt, Ausdruck findet. Erst durch die Ermutigung seines guten Freundes Max Brod trägt er seine Texte in die Öffentlichkeit, wo sie heftige Reaktionen, darunter auch Beifall ernten. Die Bekanntschaft mit der ebenfalls jüdischen, späteren Verlobten Felice Bauer inspiriert Kafka zu neuen Werken. Eine geplante Heirat scheitert jedoch immer wieder, was nach dem Ersten Weltkrieg zur Trennung führt. Den Einmarsch der Deutschen im Jahr 1939 erlebt Kafka nicht mehr, er erkrankt schwer an Tuberkulose und stirbt 1924. Seine drei Schwestern fallen dem Holocaust zum Opfer, was der Film in einer seiner letzten Szenen andeutet.

Filmische Aspekte: Zeitsprünge und Gegenwartsbezüge

Die lineare Erzählung von Kafkas Biografie wird immer wieder durch nicht-chronologische Einschübe (Glossar: Zum Inhalt: Elliptische Struktur) aufgebrochen, die verschiedene Lebensabschnitte thematisch verknüpfen. Stilistisch auffällig sind die häufigen Reißschwenks (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) und Crash-Zum Inhalt: Zooms, besonders in einigen dokumentarisch anmutenden (Glossar: Zum Inhalt: Dokumentarfilm) Zum Inhalt: Szenen. In diesen sprechen Angehörige und Freunde, wie bei einem Interview, immer wieder direkt in die Kamera. Auch Kafka selbst durchbricht wiederholt die Zum Inhalt: vierte Wand, als würde er mit seinem Blick bei den Zuschauenden Halt suchen. Dann wieder wird er aus dem historischen Setting (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set) gerissen und bühnenartig isoliert in Szene gesetzt. In einem anderen Moment findet er sich im Prag der Gegenwart wieder, beobachtet von Museumsbesuchern/-innen durch Gucklöcher in den Wänden seines Arbeitszimmers. Diese und ähnliche Szenen verweisen auf die teils skurrilen Ausformungen des Fankults und der Tourismusindustrie, die auf dem Vermächtnis des weltbekannten Schriftstellers gewachsen sind.

Das Thema – Gespalten zwischen Selbstbeobachtung und Selbstverleugnung

Als zentralen Konflikt in Kafkas Leben erkennt die polnische Filmemacherin Agnieszka Holland den Zwiespalt zwischen dem Anspruch auf ein bürgerliches Dasein und dem Wunsch nach Anerkennung seines Wesens: angefangen mit dem schwierigen Verhältnis zum Vater, über die gescheiterte Verlobung mit Felice, bis hin zur akribischen Selbstbeobachtung, in der Kafka sich oft als groteske Kreatur erlebt. Ganz im Sinne des analytischen Kubismus in der bildenden Kunst, der zur gleichen Zeit wie Kafka seinen künstlerischen Höhepunkt erreichte und sich durch aufgebrochene Strukturen auszeichnete, erschafft der Film ein kaleidoskopartiges Portrait von Kafka als Liebhaber, Träumer und Neurotiker. Seine im Film vielfach angedeutete Paranoia wird mit der voyeuristischen Faszination, die die heutige Auseinandersetzung mit dem Innenleben des Autors bestimmt, in Verbindung gesetzt. Damit zeigt der Film, dass Franz Kafka als historische Figur am Ende immer nur ein Produkt des aktuellen Diskurses sein kann.

Fragen für ein Filmgespräch

Was für ein Bild von Kafkas Persönlichkeit vermittelt der Film? Berücksichtigt dabei auch die Aussagen seiner Freunde und Angehörigen.

Warum, denkt ihr, haben die Filmemacher sich gegen eine lineare Erzählung entschieden? Worin liegt der Vorteil dieses assoziativen Ansatzes?

Welche Funktion haben die Szenen, die in der Gegenwart spielen? Inwiefern nehmen sie Einfluss darauf, wie wir als Zuschauer/-innen Kafkas Leben verstehen?