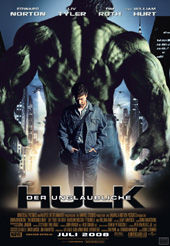

Ästhetik eines Comicstrips

Der Prolog verweist auf die Herkunft des Helden aus der Welt der Comics: Flashbacks zeigen den Wissenschaftler Bruce Banner, der sich in angespannter Atmosphäre einem gefährlichen Strahlenexperiment stellt. Der Versuch schlägt offenbar fehl. Die Augen der Laborarbeiter weiten sich vor Entsetzen: Ein Monster wurde geschaffen – von dem zunächst nur ein gewaltiger grüner Arm zu erkennen ist.

Die rasante

Montage, untermalt von dramatischer Musik, suggeriert die explosive Energie comicüblicher Schallworte wie "BUMM!", "ZACK!" und "SMASH!". Selbstbewusst hat Regisseur Louis Leterrier die komplizierte Genese des Hulk auf eine kurze Einstellungsfolge reduziert, die ästhetisch die Gestaltungsmittel des Comics nachempfindet. Einmal "umgeblättert", lässt er sich mehr Zeit mit seiner Geschichte. Banner führt nun eine unscheinbare Existenz in den Favelas von Rio de Janeiro. Dort experimentiert er mit exotischen Heilpflanzen, um seine temporäre Verwandlung in das grüne Monster mit den unheimlichen Kräften endlich rückgängig zu machen. Doch das US-Militär will aus seiner mutierten DNA unbesiegbare Kämpfer züchten und ist ihm dicht auf den Fersen. Das macht ihn wütend – sehr wütend. Es ist diese Wut, die den zurückhaltenden Banner zum Hulk werden lässt, einen grünen Riesen mit klobigen Pranken, der seine Gegner mit übermächtiger Wucht zermalmt.

Held im Wandel

Hulk ist einer der ungewöhnlichsten Superhelden aus dem Hause Marvel. Von seinen Erfindern, dem Autor Stan Lee und dem Zeichner Jack Kirby, mit den rohen Körperkräften eines King Kong ausgestattet, lebt er eine Doppelexistenz wie Spider-Man oder Superman. Anders als diese kann Bruce Banner seine Verwandlung jedoch nicht kontrollieren. Ähnlich dem tragischen Protagonisten in Robert Louis Stevensons Schauergeschichte

Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll und Mr. Hyde, USA 1886)

überkommt sie ihn wie ein Rausch, an den er sich später nur schemenhaft erinnern kann. Auslöser seiner Superkräfte ist die Wut. So wie diese verschiedene Intensitätsgrade annehmen kann, kennen auch die Comicversionen und Filmadaptionen unterschiedliche Inkarnationen des Hulk: Neben dem grünen existiert der – noch wütendere, noch stärkere – "graue Hulk". Auch die Interpretationen dieses Superhelden sind einem ständigen Wandel unterworfen. 1962 erstmals aufgetaucht, galt der gammaverstrahlte Hulk lange als Verkörperung der zerstörerischen Kräfte des Atomzeitalters. Regisseur Ang Lee hingegen bezeichnete seine eigene Verfilmung (

Hulk, USA 2003) als Reflexion der US-amerikanischen Psyche nach dem 11. September 2001. Leterriers Neuverfilmung hingegen konzentriert sich auf die psychologische - und zivilisationsfreundliche - Frage, wie die animalischen Kräfte des bärenstarken Wüterichs zu bändigen sind.

Umgang mit der Metamorphose

Der springende Punkt jeder Hulk-Interpretation ist das höchst ambivalente Verhältnis Banners zu seiner Metamorphose als grünes Monster. In

Der unglaubliche Hulk versucht der verschlossene Wissenschaftler, einen ihm unangenehmen Teil seiner Persönlichkeit zu leugnen. "Ich will es nicht kontrollieren, sondern loswerden", erklärt er seiner Geliebten Betty. Die Wutausbrüche gefährden schließlich nicht nur seine Beziehungen zu anderen, sondern

auch sein Leben. Ang Lees Banner hingegen hegt eine ihm selbst unheimliche Liebe zu seinem Kontrollverlust, beschrieben mit den Worten: "Ich mag es." Bei Louis Leterrier versucht Banner mit Therapiesitzungen und autogenem Training seine Wut zu unterbinden. Statt einer Uhr trägt er einen Pulsmesser. Gefährlichen Situationen weicht er konsequent aus. Auf oft komische Weise bricht sich der stoische Ernst der Hauptfigur am Irrsinn seiner Existenz – etwa bei der verzweifelten Suche nach einer gut sitzenden Stretchhose, denn die engen Jeans wachsen bei der Verwandlung nicht mit.

Dominanz der visuellen Effekte

Ästhetisch unterscheidet sich der neue Hulk vor allem im zweiten Teil kaum von vielen anderen Superhelden-Blockbustern der letzten Jahre. Nach wunderschönen

Kamerafahrten in Brasilien regieren die Schauwerte visueller Effekte. Der New Yorker Stadtteil Harlem erleidet diesmal die obligatorische Schneise der

Verwüstung. Denn hier trifft Hulk auf seinen Hauptwidersacher, den durch ein genetisch manipuliertes Serum willentlich zum Monster mutierten "Supersoldaten" Blonsky. Beide Kontrahenten wurden im Motion-Capture-Verfahren animiert, also durch eine Verschmelzung von Computerbildern mit real gefilmten menschlichen Bewegungsabläufen. Bei aller Professionalität der CGI-Effekte (Computer Generated Imagery) wirkt die Scheußlichkeit des Blonsky-Monsters allerdings beängstigender als das actionbetonte gewaltvolle Finale selbst.

Identifikationsfigur für Jugendliche?

Trotz einiger flacher Nebencharaktere: Der Hulk bleibt der Superheld, mit dem sich Jugendliche vielleicht am Besten identifizieren können. Er hat nicht nur kleine Charakterschwächen wie die Schüchternheit von Spidermans Alter Ego Peter Parker. Er gehört zu den wirklich "gebrochenen" Heldenfiguren der amerikanischen Pop- und Kinokultur, die gerade aufgrund ihrer schwierigen Psyche schließlich innerlich über sich hinauswachsen.

Die animalischen Triebkräfte seines Körpers empfindet er als fremd, dessen unkontrollierbare Veränderung bereitet ihm seelische Qualen – Gefühlswirrungen, die gerade Jugendliche in der Phase der Pubertät nur allzu gut kennen. Das Hauptproblem der Figur, der Umgang mit Aggressionen und seiner unkontrollierbaren Persönlichkeitsveränderung, eignet sich zweifellos für spannende Diskussionen. Erfreulich ist auch der vollständige Verzicht auf pseudo-psychologische Grundierungen durch die üblichen Superhelden-Kindheitstraumata. Mit einer gelungenen Mischung aus Ernst und Spaß bringt

Der unglaubliche Hulk Schlag für Schlag sein Thema auf den Punkt.

Autor/in: Philipp Bühler, Filmpublizist und Autor von Filmheften der bpb, 29.06.2008

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.