Bruchlandung eines Superhelden

Ein schwarzer fliegender Superheld, der auf der Straße lebt, billigen Whisky literweise in sich hineinschüttet und der Fäkalsprache huldigt? Das ist nicht gerade typisch für einen "Retter der Nation" - aber Hancock macht es möglich. Nach langen Schlucken aus der Whiskyflasche

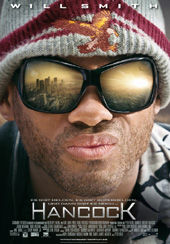

zischt er durch die Lüfte, bringt verlorene Kinder in Sicherheit und hilft der Polizei beim Kampf gegen schwer bewaffnete Straßengangs. Hancock ist unverwundbar und verfügt über Superkräfte, doch die setzt er, anders als seine Kollegen Superman oder Spider-Man, nicht immer zielgerichtet ein. Ein Gebäudeschaden in Millionenhöhe? Das passiert eben bei einer steilen Flugpassage durch die Wolkenkratzerschluchten. Jeder kennt ihn in Los Angeles, den Mann ohne Vornamen, ohne Zuhause, den Outlaw mit der tief in die Stirn gezogenen Strickmütze. Ähnlich wie Batman nimmt Hancock es mit dem "scum", dem Abschaum der Großstadt, auf. Doch er ist anarchisch, unfreundlich, impulsiv – eben das Gegenteil eines eilfertigen Helfers. Vielleicht hassen ihn die kleinen Leute, deren Leben er rettet, auch deshalb. Und zählen ihn zu eben dem "scum", den er bekämpft.

Unbekannte Vergangenheit

Will Smith, Ex-Hip-Hopper der Erfolgsformation DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, der zuletzt in

I am Legend (Francis Lawrence, USA 2007) in einer zu Zombies mutierten Restbevölkerung auf den Straßen New Yorks den Helden gab, setzt nun seine grundsympathische Ausstrahlung für Hancock ein, den Verlierer von der Parkbank.

Dem Film liegt keine konkrete Comicfigur zugrunde, er verweist allerdings parodistisch auf Vorbilder wie Batman oder Superman.

Hancock beginnt actionbetont und rasant, doch die Handlung konzentriert sich weniger auf spektakuläre Weltrettungsaktionen als auf den komödienhaft inszenierten Selbstfindungsprozess eines völlig gescheiterten Helden. Eine planbare Zukunft, menschliche Bindungen, jene Bausteine, die für eine stabile Persönlichkeit sorgen, fehlen diesem Trinker ebenso wie die Erinnerung an seine Vergangenheit. Leiden Männer wie Superman oder Spider-Man unter dem Trauma ihrer "Geburt", so sind zwei 80 Jahre alte Kinokarten alles, was Hancock aus einem früheren Leben geblieben ist.

Neues Image

Als Hancock dem idealistischen PR-Berater Ray Embrey das Leben rettet, lädt ihn dieser zum Dank in sein Haus ein und stellt ihn seiner Familie vor. Embrey hat gerade vergeblich versucht, einem Konzern eine Kampagne für mehr globale Gerechtigkeit schmackhaft zu machen. In Hancock findet er nun ein neues Ziel: Er will dem verhassten Supermann zu einem positiven Image verhelfen, ihn gar in einen Liebling der Nation verwandeln. Mürrisch folgt

Hancock auf Anraten Embreys einem seit langem erlassenen Haftbefehl. Widerwillig nimmt er im Gefängnis an Alkoholentzugsmaßnahmen und einem Antiaggressionstraining teil. Nicht zuletzt seine Gefühle für Embreys attraktive Frau Mary tragen dazu bei, dass sich der ewige "tough guy" in Männergesprächsrunden wiederfindet und sich gar höfliche Umgangsformen aneignet. Wie von Embrey vorausgeahnt, schnellen derweil die Deliktraten in der Stadt in astronomische Höhen. Endlich ist es soweit, der Polizeichef von L.A. bittet Hancock persönlich um Hilfe, denn ein Banküberfall droht zu eskalieren. Die Rettungsaktion gerät zu einem Triumphzug für Hancock, der im maßgeschneiderten Superheldenkostüm nun endlich von der Bevölkerung die ersehnte Bewunderung erhält. Doch dann konfrontiert ihn Mary auf gänzlich unerwartete Weise mit seiner Vergangenheit.

Gesellschaft der besseren Menschen

Humorvoll, wenn auch stellenweise sentimental, erzählt Regisseur Peter Berg eine ungewöhnliche Superheldenstory, die versucht, hinter die Fassade ihrer vielschichtigen Hauptfigur zu blicken. Natürlich setzt der mit einem großzügigen Budget von 150 Millionen Dollar produzierte Film dabei auch auf die Wirkung seiner handwerklich ausgereiften visuellen Effekte. Schon in der Exposition des Films fliegen Autos durch die Luft und Karosserien bohren sich ineinander.

Hancock bietet den Aficionados der digitalen Trickkisten einiges,

doch keineswegs gewinnen die im Studio vor Bluescreen gefilmten und am Rechner wieder zusammengesetzten Actionszenen die Oberhand. Nicht zuletzt der für eine durchstilisierte Hollywood-Produktion ungewöhnliche Einsatz der

Handkamera gibt dem Film ein authentisches "Straßengefühl" und schafft emotionale Nähe zu seinem psychisch desolaten Supermann. Aus den Ängsten, Sehnsüchten und der Läuterung dieses Anti-Helden bezieht der Film seine Dramatik und – soviel sei hier bereits verraten – seine optimistische finale Botschaft: Der wahre Traum, der sich hinter der Maskerade des Superhelden verbirgt, bleibt am Ende der von seiner Abschaffung. Denn wären wir eine Gesellschaft der besseren Menschen, bräuchten wir keine Heroen mehr, die uns retten.

Autor/in: Silke Kettelhake, Redakteurin bei fluter.de, 26.06.2008

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.