Kategorie: Filmbesprechung

"Endzeit"

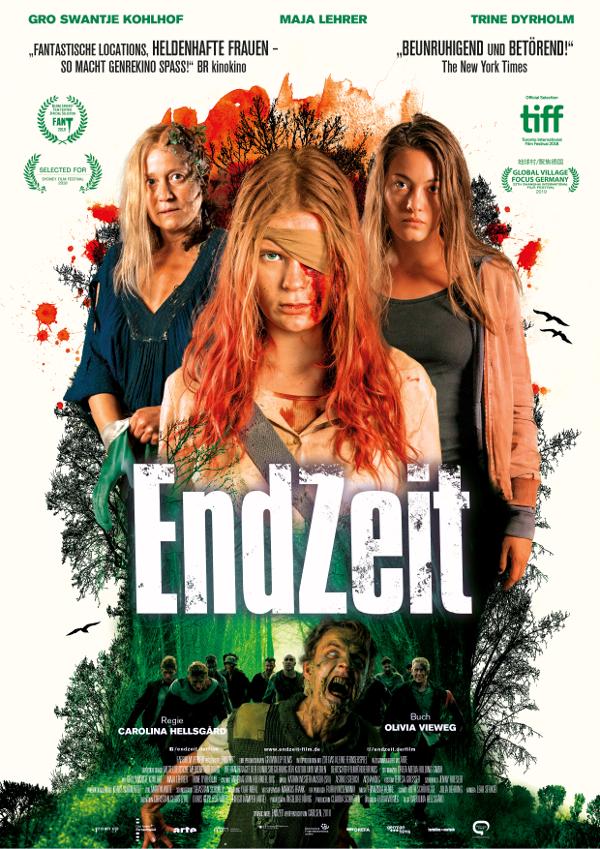

Ein deutscher Zombiefilm mit Öko-Botschaften und einer Coming-of-Age-Geschichte

Unterrichtsfächer

Thema

Eine Seuche hat fast alle Menschen in Zombies verwandelt, nur in Weimar und Jena (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set) haben sich ein paar Überlebende von der tödlichen Außenwelt abgeschirmt. Darunter die zögerliche Teenagerin Vivi und die gleichaltrige Eva, die den Schutzzaun bewacht und zur Not mit Gewalt Zombies abwehrt. Beide wollen mit einem unbemannten Versorgungszug nach Jena fahren, doch die Lok bleibt mitten im thüringischen Hinterland stecken. Auf dem Fußmarsch in die sichere Zone brechen die inneren Konflikte der ungleichen Charaktere hervor. Vivi fühlt sich schuldig, seit ihre kleine Schwester den Untoten zum Opfer fiel. Eva versteckt eine infektiöse Bisswunde, die ihr ein Zombie zugefügt hat, und hofft, dass die Gerüchte von der Heilmittelsuche in Jena stimmen. Dann treffen die Beinahe-Freundinnen die mysteriös blumenumrankte "Gärtnerin", die die Apokalypse in ein neues Licht taucht, indem sie den Untergang der Zivilisation als nötigen Neuanfang begrüßt.

Als deutsche Genreproduktion (Glossar: Zum Inhalt: Genre), die zudem fast ausschließlich von Frauen realisiert wurde, hat "Endzeit" doppelten Seltenheitswert. Das schürt Interesse, zumal der Zum Inhalt: Trailer einen typischen Zombiefilm mit reißerischer Spannung (Glossar: Zum Inhalt: Suspense) suggeriert. Letztlich wendet die Regisseurin Caroline Hellsgård das klar umrissene Horror-Subgenre (Glossar: Zum Inhalt: Horrorfilm) jedoch in eine vergleichsweise unblutige Coming-of-Age-Story (Glossar: Zum Inhalt: Coming-of-Age-Filme), bei der das Setting lediglich den Rahmen absteckt. Die Zum Inhalt: Adaption der Graphic Novel von Olivia Vieweg, von der auch das Zum Inhalt: Drehbuch stammt, fokussiert auf die Figurendynamik und die lichtdurchflutete (Glossar: Zum Inhalt: Licht und Lichtgestaltung) Natur selbst, die hier allerorten wuchert, teils sogar in untoten und lebenden Körpern. Die Protagonistinnen hadern eher mit inneren als äußeren Problemlagen und philosophieren über ihren Platz auf der neuen Erde, wobei manche Ideen wie die esoterische "Gärtnerin" durchwachsen sind, während andere das endzeitliche Jugenddrama bereichern.

In medienpädagogischen Zusammenhängen offeriert "Endzeit" einen Medienvergleich mit der adaptierten Graphic Novel, die 2012 erstmals veröffentlicht wurde und 2018 in einer stark erweiterten Fassung erschien. Beim Blick auf die ersten Comicseiten sticht ins Auge, wie eng der Film die Zeichnungen nachstellt, die fast wie ein Zum Inhalt: Storyboard wirken: So verweist in beiden Medien das nur noch mit Hilfe von Solarzellen beleuchtete Weimarer Goethe-Schiller-Denkmal auf einem menschenleeren Platz nicht nur auf den Handlungsort, sondern auch auf den apokalyptischen Zustand. Inhaltliche Denkanstöße bieten die aufkeimende Freundschaft der ungleichen Frauen und die ökologischen Aspekte. Der Film vermittelt die Rückkehr der Natur in metaphorischen Bildern von Schmetterlingen oder einer Giraffe, die durch Thüringen stapft, und in Dialogen, wenn Eva die Erde als "kluge alte Frau" und die Zombie-Infizierung als "Räumungsklage" bezeichnet. Auch wenn Hellsgård das Zombie-Setting recht sachte ausgestaltet, kann der Film ein Gespräch über das Genre anregen. In der letzten Dekade hat sich die zuvor oft als albern abgetane, stets deutungsoffene Zombie-Metapher im Mainstream etabliert. Das lässt sich etwa am Erfolg der AMC-Serie "The Walking Dead", am Mash-Up-Roman Stolz und Vorurteil & Zombies oder dem Handyspiel Plants vs. Zombies ablesen. Woher mag die Popularität des Genres rühren? Und warum sind deutsche Zombiefilme trotzdem so rar?