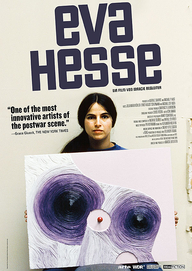

Eva Hesse

Anfang der 1960er-Jahre ist Eva Hesse ein noch kleiner Stern der New Yorker Kunstszene. Begierig Eindrücke aufsammelnd, orientiert sie sich am Abstrakten Expressionismus und feiert in Gruppenausstellungen erste Erfolge. Im Jahr 1964 jedoch entschließt sich die Künstlerin zu einem Aufenthalt in Deutschland und stellt sich damit der eigenen Vergangenheit: 1936 in Hamburg geboren, war sie mit ihrer jüdischen Familie 1939 aus Deutschland geflohen. Kurz vor ihrem zehnten Geburtstag hatte sich die Mutter im New Yorker Exil das Leben genommen. Das Jahr im beschaulichen Kettwig an der Ruhr wird zum Wendepunkt: Hesse befreit sich von allen Konventionen und begründet mit ihren surrealen Skulpturen einen neuen Stil. Ihr Tod durch einen Hirntumor im Jahr 1970 setzt der fulminanten Karriere ein jähes Ende.

Als "tragische Künstlerin" ist Eva Hesse heute ein Mythos. Der Dokumentarfilm blickt hinter dieses Image und nutzt dazu neben Zeitzeugeninterviews umfangreiches Bildmaterial. In turbulenten Aufnahmen von Ausstellungseröffnungen und Happenings sehen wir eine hoffnungsvolle junge Frau mit Jackie-Kennedy-Frisur, gleichwohl umweht von Traurigkeit. Das familiäre Trauma offenbart sich in Briefen, die für den Film nachgesprochen wurden. Themen sind neben ihrem Aufenthalt in Deutschland auch ihr kurzer Flirt mit der Pop-Art oder die schwierige Ehe mit dem Bildhauer Tom Doyle. Verspielte Collagen und Animationen simulieren in diesem bunten Bilderreigen, was heute als Hesses Erbe gilt: der kreative Umgang mit Material. Aus gerade erst entwickelten Stoffen wie Latex und Fiberglas schuf sie eine Kunst, die die Grenzen zwischen Malerei und Skulptur spielend aufhob.

Außerhalb der Kunstwelt ist der Name Eva Hesse kaum bekannt, auf dem Markt erzielen ihre Objekte längst Spitzenpreise. In seiner klaren Gestaltung weit zugänglicher als ihr faszinierendes Werk, bietet der Film gerade Jugendlichen eine einmalige Gelegenheit, sich mit einer der interessantesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und moderner Kunst überhaupt auseinanderzusetzen. So kann im Kunstunterricht nachvollzogen werden, inwieweit Hesses Kunst – provisorisch meist der Minimal Art zugerechnet – einen Versuch darstellt, sich von der eigenen traumatischen Lebensgeschichte zu lösen. In der Schilderung der legendären New Yorker Kunstszene geht es jedoch nicht nur um Kunst. Inmitten der damaligen Hippie- und Gegenkultur illustriert Hesses Lebensweg auch die Strapazen des Ehelebens, die Suche nach alternativen Lebensformen und den Wert von Freundschaften. Obgleich sie den Begriff "weibliche Kunst" ablehnte, bietet ihre Rolle als Frau einen weiteren Anknüpfungspunkt.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Philipp Bühler, 04.04.2016, Vision Kino 2016.

Als "tragische Künstlerin" ist Eva Hesse heute ein Mythos. Der Dokumentarfilm blickt hinter dieses Image und nutzt dazu neben Zeitzeugeninterviews umfangreiches Bildmaterial. In turbulenten Aufnahmen von Ausstellungseröffnungen und Happenings sehen wir eine hoffnungsvolle junge Frau mit Jackie-Kennedy-Frisur, gleichwohl umweht von Traurigkeit. Das familiäre Trauma offenbart sich in Briefen, die für den Film nachgesprochen wurden. Themen sind neben ihrem Aufenthalt in Deutschland auch ihr kurzer Flirt mit der Pop-Art oder die schwierige Ehe mit dem Bildhauer Tom Doyle. Verspielte Collagen und Animationen simulieren in diesem bunten Bilderreigen, was heute als Hesses Erbe gilt: der kreative Umgang mit Material. Aus gerade erst entwickelten Stoffen wie Latex und Fiberglas schuf sie eine Kunst, die die Grenzen zwischen Malerei und Skulptur spielend aufhob.

Außerhalb der Kunstwelt ist der Name Eva Hesse kaum bekannt, auf dem Markt erzielen ihre Objekte längst Spitzenpreise. In seiner klaren Gestaltung weit zugänglicher als ihr faszinierendes Werk, bietet der Film gerade Jugendlichen eine einmalige Gelegenheit, sich mit einer der interessantesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und moderner Kunst überhaupt auseinanderzusetzen. So kann im Kunstunterricht nachvollzogen werden, inwieweit Hesses Kunst – provisorisch meist der Minimal Art zugerechnet – einen Versuch darstellt, sich von der eigenen traumatischen Lebensgeschichte zu lösen. In der Schilderung der legendären New Yorker Kunstszene geht es jedoch nicht nur um Kunst. Inmitten der damaligen Hippie- und Gegenkultur illustriert Hesses Lebensweg auch die Strapazen des Ehelebens, die Suche nach alternativen Lebensformen und den Wert von Freundschaften. Obgleich sie den Begriff "weibliche Kunst" ablehnte, bietet ihre Rolle als Frau einen weiteren Anknüpfungspunkt.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Philipp Bühler, 04.04.2016, Vision Kino 2016.

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Absolut Warhola (Filmbesprechung vom 01.11.2001)

Frida (Filmbesprechung vom 01.03.2003)

Das Trauma, ein "Ermüdungsbruch der Seele" (Hintergrundartikel vom 08.12.2006)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Frida (Filmbesprechung vom 01.03.2003)

Das Trauma, ein "Ermüdungsbruch der Seele" (Hintergrundartikel vom 08.12.2006)

Weiterführende Links

Über kinofenster.de