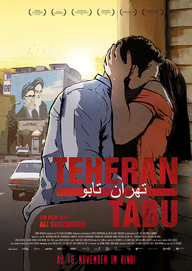

Teheran Tabu

Pari, Sara und Donya könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Pari als Prostituierte arbeitet, um ihren Sohn Elias auf eine Gehörlosenschule schicken zu können, erwartet Sara ihr erstes Kind. Die Freundschaft der beiden Frauen, die im selben Wohnblock leben, gründet auf dem gemeinsamen Freiheitsdrang: In der streng religiösen Familie ihres Mannes fühlt sich Sara wie im goldenen Käfig; Pari ist einem mächtigen Richter zu Willen, um ihre Scheidung voranzutreiben. Noch größere Sorgen hat Donya, die nach einem One-Night-Stand mit dem Musiker Babak um ihre bevorstehende Hochzeit fürchtet. Um ihre Jungfräulichkeit vorweisen zu können, benötigt sie nun dringend eine Operation, die Babak bezahlen soll. Das würde der gewissenhafte Student gerne tun, leider ist er völlig mittellos. Im Hexenkessel der Metropole beginnt ein zermürbender Kampf um illegale Arzttermine, Kredite und gefälschte Papiere.

Weltweit wird das iranische Kino für seinen Realismus gefeiert. Heikle Themen wie Religion und Sexualität können die Filme allerdings nur andeuten. Das Problem der Zensur im Gottesstaat umgeht der Film mit dem Rotoskopieverfahren: Echte Schauspieler wurden im Studio gefilmt und anschließend mit den Hintergründen kombiniert. So entstand ein realistisches Drama mit faszinierenden Stadtimpressionen, das in Teheran selbst nie hätte gedreht werden können. Gezeigt werden entlarvende Bilder einer Gesellschaft, die oben wie unten geprägt ist von der Unterdrückung der Frau und religiöser Heuchelei. Da nimmt etwa ein Freier Paris gerne ihre Dienste in Anspruch, rastet aber aus, als er seine Tochter mit einem jungen Mann erblickt. Zwischen heimlich geschautem Erotik-TV und der Religionspropaganda der Regierung liegt nur ein Klick auf der Fernbedienung. In einer Atmosphäre von Denunziantentum, Misstrauen und Korruption wird gegenseitige Hilfe zur letzten Rettung – Beziehungen sind schließlich alles.

Mit Paris Sohn Elias verfügt der Film über eine gute Identifikationsfigur: Er ist der stumme, oft amüsierte Beobachter nicht unbedingt jugendfreier Inhalte. Im vielleicht drastisch wirkenden Umgang mit Sex, Drogen und Pornografie äußert sich aber auch eine Sehnsucht nach einem modernen Lebensstil, der uns diese fremde Gesellschaft näherbringt. Im Unterricht bieten sich das politische System des Iran nach der Islamischen Revolution von 1979, der Umgang mit Frauen- und Menschenrechten, aber auch die "Grüne Revolution" von Oppositionsgruppen im Jahr 2009 als Themen an. In den künstlerischen Fächern kann das Rotoskopieverfahren besprochen werden, das bereits in dem oscargekrönten israelischen Film Waltz with Bashir (2008) zum Einsatz kam und mit seiner Mischung aus ästhetischer Raffinesse und äußerstem Realismus auch hier überzeugt.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Philipp Bühler, 19.10.2017, Vision Kino 2017.

Weltweit wird das iranische Kino für seinen Realismus gefeiert. Heikle Themen wie Religion und Sexualität können die Filme allerdings nur andeuten. Das Problem der Zensur im Gottesstaat umgeht der Film mit dem Rotoskopieverfahren: Echte Schauspieler wurden im Studio gefilmt und anschließend mit den Hintergründen kombiniert. So entstand ein realistisches Drama mit faszinierenden Stadtimpressionen, das in Teheran selbst nie hätte gedreht werden können. Gezeigt werden entlarvende Bilder einer Gesellschaft, die oben wie unten geprägt ist von der Unterdrückung der Frau und religiöser Heuchelei. Da nimmt etwa ein Freier Paris gerne ihre Dienste in Anspruch, rastet aber aus, als er seine Tochter mit einem jungen Mann erblickt. Zwischen heimlich geschautem Erotik-TV und der Religionspropaganda der Regierung liegt nur ein Klick auf der Fernbedienung. In einer Atmosphäre von Denunziantentum, Misstrauen und Korruption wird gegenseitige Hilfe zur letzten Rettung – Beziehungen sind schließlich alles.

Mit Paris Sohn Elias verfügt der Film über eine gute Identifikationsfigur: Er ist der stumme, oft amüsierte Beobachter nicht unbedingt jugendfreier Inhalte. Im vielleicht drastisch wirkenden Umgang mit Sex, Drogen und Pornografie äußert sich aber auch eine Sehnsucht nach einem modernen Lebensstil, der uns diese fremde Gesellschaft näherbringt. Im Unterricht bieten sich das politische System des Iran nach der Islamischen Revolution von 1979, der Umgang mit Frauen- und Menschenrechten, aber auch die "Grüne Revolution" von Oppositionsgruppen im Jahr 2009 als Themen an. In den künstlerischen Fächern kann das Rotoskopieverfahren besprochen werden, das bereits in dem oscargekrönten israelischen Film Waltz with Bashir (2008) zum Einsatz kam und mit seiner Mischung aus ästhetischer Raffinesse und äußerstem Realismus auch hier überzeugt.

Dieser Text ist eine Übernahme des VISION KINO-FilmTipps.

Autor/in: Philipp Bühler, 19.10.2017, Vision Kino 2017.

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Persepolis (Filmbesprechung vom 04.10.2007)

Das Rad der Geschichte voran drehen – Frauen in der Islamischen Republik Iran (Hintergrundartikel vom 28.03.2008)

Taxi Teheran (Filmbesprechung vom 22.07.2015)

Nader und Simin – Eine Trennung (Filmbesprechung vom 12.07.2011)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Das Rad der Geschichte voran drehen – Frauen in der Islamischen Republik Iran (Hintergrundartikel vom 28.03.2008)

Taxi Teheran (Filmbesprechung vom 22.07.2015)

Nader und Simin – Eine Trennung (Filmbesprechung vom 12.07.2011)

Weiterführende Links

Pädagogisches Material zum Film

Über kinofenster.de