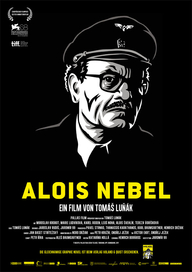

Alois Nebel

1989 arbeitet der melancholische Fahrdienstleiter Alois Nebel in einem kleinen Bahnhof im tschechischen Altvatergebirge an der Grenze zu Polen. In der Freizeit liest er am liebsten in alten Fahrplänen. Weil er seine Alpträume wegen der Kriegsschrecken nicht los wird, wird er in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Dort lernt Alois einen stummen Mann kennen, der auf Rache für ein Verbrechen sinnt. Als Alois geheilt entlassen wird, ist sein Arbeitsplatz vergeben. Zur Stellensuche fährt er nach Prag und lernt die Toilettenfrau Květa kennen. Um die Dämonen der Vergangenheit zu besiegen, kehrt er zur Bahnstation zurück.

Der Film beruht auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Trilogie, die in Tschechien Kultstatus genießt. Um die düstere Atmosphäre der Vorlage adäquat zu erfassen, entschied sich der Regisseur in seinem Langfilmdebüt für die Rotoskopie: Dabei werden Szenen mit Schauspielern/innen auf eine Mattglasscheibe projiziert und Bild für Bild abgezeichnet. Trotz dieses animationstechnischen Verfremdungseffekts schimmert das ausdrucksstarke Spiel vor allem des Hauptdarstellers Miroslav Krobot immer noch durch. Harte Schwarzweiß-Kontraste und das raffinierte Zusammenspiel von Licht und Schatten evozieren die Ästhetik des Film Noir und des expressionistischen Stummfilms. Der bedächtige Rhythmus und die elliptische Erzählstruktur verlangen dem Publikum viel Aufmerksamkeit ab.

Das schwermütige Psychogramm ruft die Schrecken der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung, die von der Besetzung des Sudetenlands durch die Wehrmacht über Deportationszüge in NS-Konzentrationslager bis zum Zerfall des Ostblocks reichen. Eine Schlüsselrolle spielt die lange verdrängte Vertreibung der Sudetendeutschen, deren Zeuge Alois als Kind wurde. Da der Film historisches Hintergrundwissen voraussetzt, bietet sich im Fach Geschichte eine Spurensuche nach den angedeuteten realen Ereignissen an. Als Dokument einer Traumatisierung liefert Alois Nebel zudem Anknüpfungspunkte für ethische Fragen, beispielsweise nach der Kollektivschuld und dem Konflikt zwischen individuellem Rachebedürfnis und Rechtsstaatlichkeit. Im Kunstunterricht liegt ein Vergleich mit Filmen wie Richard Linklaters A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm (USA 2006) nahe, die ebenfalls per Rotoskopie entstanden, etwa im Hinblick auf die Ausdruckskraft von Farben. Als Referenzpunkt kann die Darstellung komplexer zeitgeschichtlicher Themen in Animationsfilmen wie Waltz with Bashir (Ari Folman, Deutschland, Frankreich, Israel 2008) und Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, USA 2007) herangezogen werden.

Der Film beruht auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Trilogie, die in Tschechien Kultstatus genießt. Um die düstere Atmosphäre der Vorlage adäquat zu erfassen, entschied sich der Regisseur in seinem Langfilmdebüt für die Rotoskopie: Dabei werden Szenen mit Schauspielern/innen auf eine Mattglasscheibe projiziert und Bild für Bild abgezeichnet. Trotz dieses animationstechnischen Verfremdungseffekts schimmert das ausdrucksstarke Spiel vor allem des Hauptdarstellers Miroslav Krobot immer noch durch. Harte Schwarzweiß-Kontraste und das raffinierte Zusammenspiel von Licht und Schatten evozieren die Ästhetik des Film Noir und des expressionistischen Stummfilms. Der bedächtige Rhythmus und die elliptische Erzählstruktur verlangen dem Publikum viel Aufmerksamkeit ab.

Das schwermütige Psychogramm ruft die Schrecken der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung, die von der Besetzung des Sudetenlands durch die Wehrmacht über Deportationszüge in NS-Konzentrationslager bis zum Zerfall des Ostblocks reichen. Eine Schlüsselrolle spielt die lange verdrängte Vertreibung der Sudetendeutschen, deren Zeuge Alois als Kind wurde. Da der Film historisches Hintergrundwissen voraussetzt, bietet sich im Fach Geschichte eine Spurensuche nach den angedeuteten realen Ereignissen an. Als Dokument einer Traumatisierung liefert Alois Nebel zudem Anknüpfungspunkte für ethische Fragen, beispielsweise nach der Kollektivschuld und dem Konflikt zwischen individuellem Rachebedürfnis und Rechtsstaatlichkeit. Im Kunstunterricht liegt ein Vergleich mit Filmen wie Richard Linklaters A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm (USA 2006) nahe, die ebenfalls per Rotoskopie entstanden, etwa im Hinblick auf die Ausdruckskraft von Farben. Als Referenzpunkt kann die Darstellung komplexer zeitgeschichtlicher Themen in Animationsfilmen wie Waltz with Bashir (Ari Folman, Deutschland, Frankreich, Israel 2008) und Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, USA 2007) herangezogen werden.

Autor/in: Reinhard Kleber, 09.12.2013

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Habermann (Filmbesprechung vom 04.08.2010)

Film Noir – Welt der Alpträume (Hintergrund vom 23.06.2009)

Wir müssen zusammenhalten (Filmbesprechung vom 01.03.2002)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Film Noir – Welt der Alpträume (Hintergrund vom 23.06.2009)

Wir müssen zusammenhalten (Filmbesprechung vom 01.03.2002)

Weiterführende Links

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de