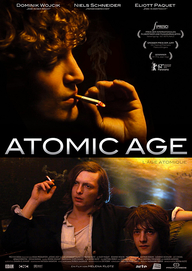

Atomic Age

L'âge atomique

Die Freunde Rainer und Victor sitzen in einem Vorstadtzug, trinken Red Bull mit Schnaps und unterhalten sich. Sie sind unterwegs nach Paris, wo sie in einem Club Mädchen aufreißen und ihren Anteil an der großen Party des Jungseins haben wollen. Später beobachtet Rainer, wie Victor sich einen Korb nach dem anderen holt. Dabei sieht er aus, als würde er die Kränkung des Freundes am eigenen Leib spüren. Dann gerät Victor in eine Auseinandersetzung mit dem coolen Theo; ein Wortwechsel mündet in eine simple Schlägerei. Im Morgengrauen schließlich wandern die beiden Jungen durch ein Waldstück und verschwinden dort – möglicherweise für immer.

Héléna Klotz, 1979 in Paris geboren und in den Pariser Banlieus aufgewachsen, legt mit Atomic Age ihr Spielfilmdebüt vor. Elegisch und sperrig zugleich driften in ihrem Film Ton, Bild und Empfindung kontinuierlich auseinander und eröffnen so assoziative Freiräume. Zwischen jugendlicher Freiheitsliebe, Abgrenzung und Nähe beschreibt der Film einen Zustand, der sich verbal kaum eingrenzen lässt, den aber gefühlsmäßig nachvollziehen können wird, wer sich an die Verstörungen des Heranwachsens erinnert. Er äußert sich in einer tiefen Melancholie, die ebenso in den dahin fließenden Bildern der nächtlich erleuchteten Stadt liegt wie in den Gesichtern der beiden Freunde, deren Münder über das eine sprechen, während ihre Augen von etwas anderem erzählen.

Atomic Age ist der erste Teil einer geplanten Trilogie über "Jugend" und sowohl in seiner formalen Ambitioniertheit wie in seiner narrativen Sensibilität ein beachtliches Werk. An seinem Beispiel lassen sich im Unterricht Fragen erörtern nach den Konzepten, die diesem Übergangsalter allgemein zugrunde gelegt werden, etwa nach dem Selbstbild der Jugendlichen, nach den Projektionen, die von Außen an sie herangetragen werden, oder den unterschiedlichen sozialen Cliquen – sowie nach deren filmästhetischer Umsetzung. Gewinnbringend ist hier ein Vergleich mit Der Teufel möglicherweise (Le diable probablement, Frankreich), einem Film, in dem Robert Bresson 1977 die Verzweiflung eines Jugendlichen an der Ziel- und Sinnlosigkeit der eigenen Existenz gestaltet hat. Wie bei Bresson entsteht auch in Atomic Age aus dem Kontrast zwischen minimalistischem Inszenierungsstil und emphatischem Wahrheitsgehalt der Szene ein irritierender Bedeutungsüberschuss. Oberflächlich mag wenig geschehen, doch verweisen Bilder wie Szenen zugleich immer auch auf den größeren Zusammenhang: einen philosophischen und/oder politischen Kontext, den es auf den Ebenen der Gefühle, der Gedanken und der Worte zu erfassen gilt.

Héléna Klotz, 1979 in Paris geboren und in den Pariser Banlieus aufgewachsen, legt mit Atomic Age ihr Spielfilmdebüt vor. Elegisch und sperrig zugleich driften in ihrem Film Ton, Bild und Empfindung kontinuierlich auseinander und eröffnen so assoziative Freiräume. Zwischen jugendlicher Freiheitsliebe, Abgrenzung und Nähe beschreibt der Film einen Zustand, der sich verbal kaum eingrenzen lässt, den aber gefühlsmäßig nachvollziehen können wird, wer sich an die Verstörungen des Heranwachsens erinnert. Er äußert sich in einer tiefen Melancholie, die ebenso in den dahin fließenden Bildern der nächtlich erleuchteten Stadt liegt wie in den Gesichtern der beiden Freunde, deren Münder über das eine sprechen, während ihre Augen von etwas anderem erzählen.

Atomic Age ist der erste Teil einer geplanten Trilogie über "Jugend" und sowohl in seiner formalen Ambitioniertheit wie in seiner narrativen Sensibilität ein beachtliches Werk. An seinem Beispiel lassen sich im Unterricht Fragen erörtern nach den Konzepten, die diesem Übergangsalter allgemein zugrunde gelegt werden, etwa nach dem Selbstbild der Jugendlichen, nach den Projektionen, die von Außen an sie herangetragen werden, oder den unterschiedlichen sozialen Cliquen – sowie nach deren filmästhetischer Umsetzung. Gewinnbringend ist hier ein Vergleich mit Der Teufel möglicherweise (Le diable probablement, Frankreich), einem Film, in dem Robert Bresson 1977 die Verzweiflung eines Jugendlichen an der Ziel- und Sinnlosigkeit der eigenen Existenz gestaltet hat. Wie bei Bresson entsteht auch in Atomic Age aus dem Kontrast zwischen minimalistischem Inszenierungsstil und emphatischem Wahrheitsgehalt der Szene ein irritierender Bedeutungsüberschuss. Oberflächlich mag wenig geschehen, doch verweisen Bilder wie Szenen zugleich immer auch auf den größeren Zusammenhang: einen philosophischen und/oder politischen Kontext, den es auf den Ebenen der Gefühle, der Gedanken und der Worte zu erfassen gilt.

Autor/in: Alexandra Seitz, 14.08.2012

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Bin ich sexy? - Von der Teenagerkomödie bis zum Coming-Out-Drama (Hintergrund vom 10.10.2011)

I Killed My Mother (Filmbesprechung vom 12.01.2011)

London Nights (Filmbesprechung vom 01.08.2010)

Ken Park (Filmbesprechung vom 01.07.2004)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.I Killed My Mother (Filmbesprechung vom 12.01.2011)

London Nights (Filmbesprechung vom 01.08.2010)

Ken Park (Filmbesprechung vom 01.07.2004)

Weiterführende Links

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de