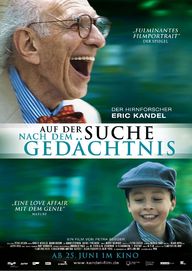

Auf der Suche nach dem Gedächtnis - Der Hirnforscher Eric Kandel

Die Kölner Regisseurin Petra Seeger porträtiert den Gehirnforscher Eric Kandel, der 1929 in Wien geboren wurde und 1938 mit seiner jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten in die USA flüchtete. Dank eines Stipendiums konnte er an der Harvard University Medizin studieren und kam über die Beschäftigung mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse zur Neurologie. Für seine lebenslangen Forschungen und die Entdeckung eines Proteins, das eine Schlüsselfunktion beim Lernen und Erinnern spielt, erhielt er 2000 den Nobelpreis für Medizin. Seeger begleitet Kandel bei Besuchen an Orten seiner Kindheit und Jugend und zeigt anschaulich, wie die Vertreibung aus Wien seinen Wissensdrang motiviert hat.

Der kurzweilige Dokumentarfilm kombiniert Statements des Forschers und seiner Familie, Erläuterungen von Wissenschaftlern im Labor, historische Wochenschauen und Impressionen der Spurensuche der Kandels in Europa. Vor allem in der ersten Hälfte wird das filmische Porträt ergänzt durch Reenactment-Szenen in Sepiafarben, mit denen Kindheitserlebnisse Kandels in Szene gesetzt werden. Beispielsweise stellt der heute 79-Jährige in einer Schlüsselszene vor dem ehemaligen Geschäft seines Vaters ein Kindheitsfoto nach, das dann in einer Spielszene ‚zum Leben erweckt‘ wird. Die kunstvolle Montage schlägt so, unterstützt von einfühlsamer Musik, eine Brücke zwischen Dokumentation und Fiktion, Gegenwart und Vergangenheit.

Das von Sympathie geprägte Porträt Kandels zeigt anschaulich, wie viel Disziplin und harte Arbeit, aber auch Leidenschaft und Engagement nötig sind, um als Wissenschaftler erfolgreich zu sein. Dabei erläutern Kandel und seine Mitarbeiter/innen ihre Forschungsinhalte so anschaulich, dass sich ein Off-Kommentar erübrigt und der Film nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern gute Einsatzmöglichkeiten bietet. Der erstaunlich uneitle Protagonist ist ein mitreißender Erzähler, der Jugendlichen als motivierendes (und unterhaltsames) Vorbild für Leistungsbereitschaft und Entdeckergeist dienen kann. Am Beispiel des Gedächtnisforschers, der die jüdische Maxime "Niemals vergessen" nach dem Holocaust auf eigene Weise umgesetzt hat, lässt sich zudem exemplarisch nachvollziehen, dass persönliche Motive den wissenschaftlichen Fortschritt stärker voranbringen können als abstrakte Erkenntnisinteressen.

Der kurzweilige Dokumentarfilm kombiniert Statements des Forschers und seiner Familie, Erläuterungen von Wissenschaftlern im Labor, historische Wochenschauen und Impressionen der Spurensuche der Kandels in Europa. Vor allem in der ersten Hälfte wird das filmische Porträt ergänzt durch Reenactment-Szenen in Sepiafarben, mit denen Kindheitserlebnisse Kandels in Szene gesetzt werden. Beispielsweise stellt der heute 79-Jährige in einer Schlüsselszene vor dem ehemaligen Geschäft seines Vaters ein Kindheitsfoto nach, das dann in einer Spielszene ‚zum Leben erweckt‘ wird. Die kunstvolle Montage schlägt so, unterstützt von einfühlsamer Musik, eine Brücke zwischen Dokumentation und Fiktion, Gegenwart und Vergangenheit.

Das von Sympathie geprägte Porträt Kandels zeigt anschaulich, wie viel Disziplin und harte Arbeit, aber auch Leidenschaft und Engagement nötig sind, um als Wissenschaftler erfolgreich zu sein. Dabei erläutern Kandel und seine Mitarbeiter/innen ihre Forschungsinhalte so anschaulich, dass sich ein Off-Kommentar erübrigt und der Film nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern gute Einsatzmöglichkeiten bietet. Der erstaunlich uneitle Protagonist ist ein mitreißender Erzähler, der Jugendlichen als motivierendes (und unterhaltsames) Vorbild für Leistungsbereitschaft und Entdeckergeist dienen kann. Am Beispiel des Gedächtnisforschers, der die jüdische Maxime "Niemals vergessen" nach dem Holocaust auf eigene Weise umgesetzt hat, lässt sich zudem exemplarisch nachvollziehen, dass persönliche Motive den wissenschaftlichen Fortschritt stärker voranbringen können als abstrakte Erkenntnisinteressen.

Autor/in: Reinhard Kleber, 06.05.2009

Weiterführende Links

Pädagogisches Material zum Film

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de