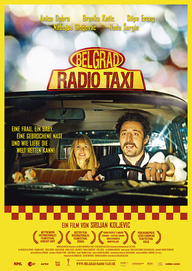

Belgrad Radio Taxi

Žena sa slomljenim nosem

Belgrad im Regen: Auf der Hauptverkehrsbrücke der serbischen Metropole springt eine Frau aus dem Taxi und stürzt sich hinab in die Tiefe. Ihr Baby hat sie auf dem Rücksitz zurückgelassen, wo es der Taxifahrer Gavrilo entdeckt. Aus Angst um seine Lizenz geht der Bosnien-Flüchtling nicht zur Polizei, sondern bringt das Kind zu einer befreundeten Prostituierten. Der schreckliche Vorfall auf der Brücke bringt auch zwei Frauen zusammen. Schnell entwickelt sich zwischen Biljana und Anica eine Freundschaft, in der sie eigene Verlusterfahrungen bewältigen. Unterdessen spürt Gavrilo die junge Frau auf, die den Suizidversuch überlebt hat. An ihrem Krankenbett kommt es zwischen beiden zu einer Annäherung; sie entdecken endlich die Freude am Leben.

Als Ensemblefilm mit sich beiläufig verbindenden Handlungssträngen erinnert Belgrad Radio Taxi an amerikanische Vorbilder wie L.A. Crash (Crash, Paul Haggis, USA 2004). In der zweiten Regiearbeit von Srđjan Koljević, der als Drehbuchautor wiederholt die Probleme und Nöte der serbischen Nachkriegsgesellschaft nachzeichnet, haben nahezu alle Protagonisten/innen Angehörige im Krieg verloren. Nicht nur sie, das ganze Land tut sich mit dieser Vergangenheit schwer. Entsprechende Informationen werden nach und nach enthüllt und geben den Charakteren Tiefe. Zentrales Motiv des Films ist die Brücke als Ort des Übergangs und Wandels. Doch es herrscht Stau, Sinnbild des gesellschaftlichen Stillstands, den auch die fast unbewegliche Kamera abbildet. Einen Kontrast zu den grau-verregneten Bildern liefern fröhliche Schlager aus dem alten Jugoslawien, die als Real-Ton aus dem Radio eingespielt werden.

Weniger durch seine Handlung als durch seine filmischen Mittel zeichnet der Film das Bild einer Gesellschaft zwischen Hoffen und Bangen. Auch wenn sie an den sichtbar ärmlichen Verhältnissen in ihrem Land nicht ändern können, gelingen den Figuren auf persönlicher Ebene erste Schritte in eine bessere Zukunft. Belgrad Radio Taxi ist vor allem eine Charakterstudie, in der auch ethnische Differenzen zwischen Bosniern und Serben eine Rolle spielen. Diese werden von der deutschen Synchronisation zum Teil verwischt, worauf im Unterricht hingewiesen werden sollte. Interessanterweise ist die nostalgische Verklärung des einheitlichen Jugoslawiens unter Präsident Tito allen Seiten gemeinsam. Als Anstoß zur Erörterung des Jugoslawienkriegs der 1990er-Jahre samt Folgen und der Situation des heutigen, politisch noch immer weitgehend isolierten Serbien ist der Film sehr gut geeignet.

Als Ensemblefilm mit sich beiläufig verbindenden Handlungssträngen erinnert Belgrad Radio Taxi an amerikanische Vorbilder wie L.A. Crash (Crash, Paul Haggis, USA 2004). In der zweiten Regiearbeit von Srđjan Koljević, der als Drehbuchautor wiederholt die Probleme und Nöte der serbischen Nachkriegsgesellschaft nachzeichnet, haben nahezu alle Protagonisten/innen Angehörige im Krieg verloren. Nicht nur sie, das ganze Land tut sich mit dieser Vergangenheit schwer. Entsprechende Informationen werden nach und nach enthüllt und geben den Charakteren Tiefe. Zentrales Motiv des Films ist die Brücke als Ort des Übergangs und Wandels. Doch es herrscht Stau, Sinnbild des gesellschaftlichen Stillstands, den auch die fast unbewegliche Kamera abbildet. Einen Kontrast zu den grau-verregneten Bildern liefern fröhliche Schlager aus dem alten Jugoslawien, die als Real-Ton aus dem Radio eingespielt werden.

Weniger durch seine Handlung als durch seine filmischen Mittel zeichnet der Film das Bild einer Gesellschaft zwischen Hoffen und Bangen. Auch wenn sie an den sichtbar ärmlichen Verhältnissen in ihrem Land nicht ändern können, gelingen den Figuren auf persönlicher Ebene erste Schritte in eine bessere Zukunft. Belgrad Radio Taxi ist vor allem eine Charakterstudie, in der auch ethnische Differenzen zwischen Bosniern und Serben eine Rolle spielen. Diese werden von der deutschen Synchronisation zum Teil verwischt, worauf im Unterricht hingewiesen werden sollte. Interessanterweise ist die nostalgische Verklärung des einheitlichen Jugoslawiens unter Präsident Tito allen Seiten gemeinsam. Als Anstoß zur Erörterung des Jugoslawienkriegs der 1990er-Jahre samt Folgen und der Situation des heutigen, politisch noch immer weitgehend isolierten Serbien ist der Film sehr gut geeignet.

Autor/in: Philipp Bühler, 19.07.2011

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Sturm (Filmbesprechung vom 09.09.2009)

Esmas Geheimnis (Filmbesprechung vom 29.09.2006)

Das Leben ist ein Wunder (Filmbesprechung vom 01.06.2005)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Esmas Geheimnis (Filmbesprechung vom 29.09.2006)

Das Leben ist ein Wunder (Filmbesprechung vom 01.06.2005)

Weiterführende Links

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de