Kategorie: Filmbesprechung + Arbeitsblatt

"Die Mörder sind unter uns"

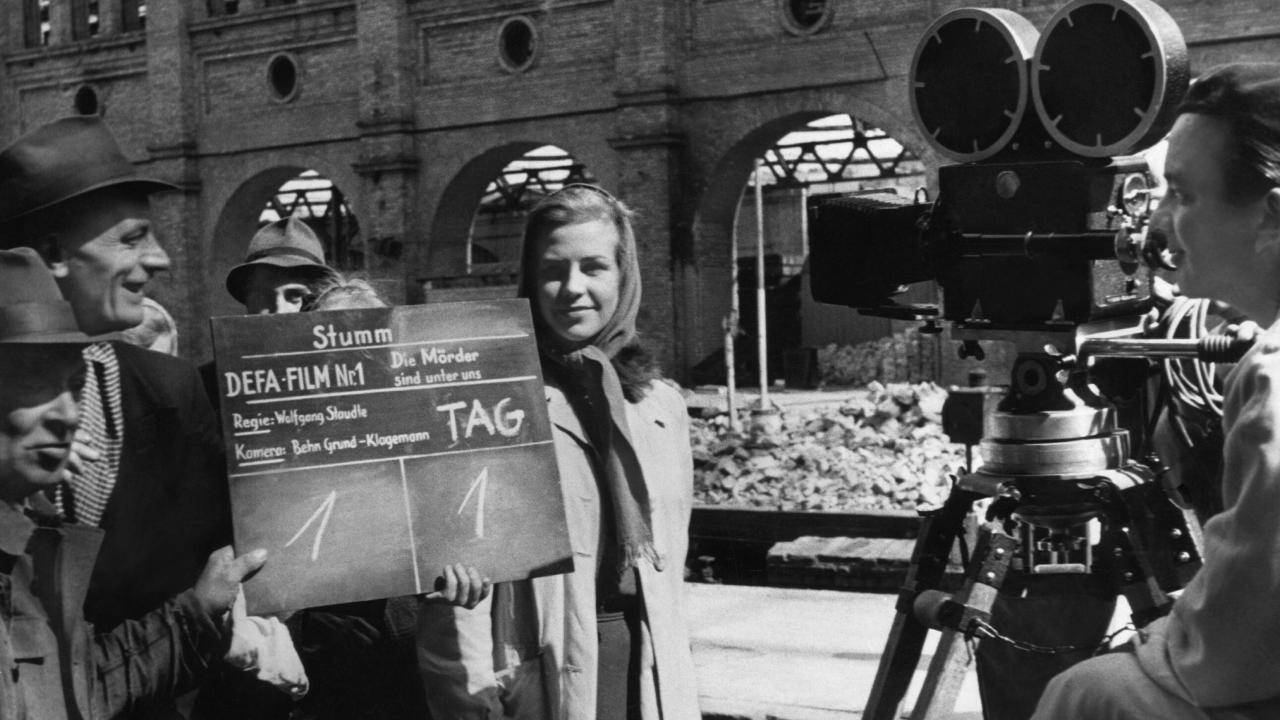

Ein ehemaliger Soldat kehrt traumatisiert ins zerstörte Berlin zurück. Wolfgang Staudtes Trümmerfilm war die erste deutsche Kinoproduktion nach Kriegsende.

Unterrichtsfächer

Thema

Der einstige Chirurg Dr. Mertens (Ernst Wilhelm Borchert) hat den Zweiten Weltkrieg als Unterarzt an der Ostfront überlebt. Er bewegt sich wie ein Schatten durch die Trümmerwüste Berlins (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set), traumatisiert von zunächst nicht näher beschriebenen Erinnerungen. Er sieht sich außerstande, wieder als Mediziner zu praktizieren und gibt sich dem Alkohol hin. Erst als die junge Susanne (Hildegard Knef) in sein Leben tritt, beginnt er langsam, sich der Gegenwart zu öffnen. Dann wirft ihn die Begegnung mit seinem ehemaligen militärischen Vorgesetzten wieder zurück: Im Fabrikanten Brückner erkennt er jenen Hauptmann wieder, der in der besetzten Sowjetunion während der Weihnachtsfeiertage "aus Vergeltung" über hundert Zivilisten, darunter viele Kinder, erschießen ließ. Bar aller Schuldgefühle führt Brückner nun wieder ein Leben mit vielen Annehmlichkeiten. Fassungslos über diesen Opportunismus sinnt Mertens auf Rache durch Selbstjustiz. Sein am Weihnachtsabend anberaumtes Strafgericht wird in letzter Sekunde durch Susanne verhindert.

Der Film "Die Mörder sind unter uns" vereinigt mehrere Pionierleistungen in sich. Er war nicht nur die erste DEFA-Produktion, sondern auch der erste deutsche Nachkriegsfilm überhaupt. Der spätere Weltstar Hildegard Knef spielte zudem hier seine erste Hauptrolle. Vor allem aber war er der erste der so genannten "Trümmerfilme" und begründete damit ein nur wenige Jahre existierendes Subgenre (Glossar: Zum Inhalt: Genre), das eng an die provisorischen Begleitumstände jener Zeit gekoppelt war. Durch Zerstörung und Demontage standen in Deutschland nach 1945 kaum noch nutzbare Studiokapazitäten zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Improvisation und die allgegenwärtige "Naturkulisse" der urbanen Ruinenlandschaften führten in Verbindung mit der Euphorie des Aufbruchs zu einer ganz eigenen Synthese von äußeren und inneren Begleitumständen. Filme wie "Film ohne Titel" von Rudolf Jugert (DE 1947) oder Roberto Rossellinis Zum Filmarchiv: "Deutschland im Jahre Null "("Germania anno zero", IT 1948) bleiben auch jenseits ihrer künstlerischen Qualität als einmalige Zeitdokumente bestehen, sie leben bis heute von der spürbaren Authentizität des gefilmten Augenblicks.

Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" fällt darüber hinaus durch viele Momente des Übergangs auf. Personell wurzelt der Film im nationalsozialistischen Kino. Sowohl Regisseur Staudte als auch seine beiden Kameramänner, der Komponist, der Schnittmeister (Glossar: Zum Inhalt: Montage) sowie mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler hatten unter Joseph Goebbels – von 1933 bis 1945 "Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda" und damit auch für den deutschen Film verantwortlich – erfolgreich ihre Karrieren begonnen. Auch ästhetisch weist Staudtes vierte Regiearbeit Kontinuitäten zum NS-Kino auf: so die pathetische, oft kommentierend eingesetzte Zum Inhalt: Filmmusik, die konventionelle Schnitt-Gegenschnitt-Technik (Glossar: Zum Inhalt: Schuss-Gegenschuss-Technik) oder die starke Typisierung der Figuren. Ungewöhnliche Akzente werden lediglich mit der an die Tradition des deutschen Expressionismus anknüpfenden Zum Inhalt: Lichtgestaltung gesetzt. Inhaltlich hingegen könnte sich "Die Mörder sind unter" uns kaum deutlicher von den werkbiografischen Hintergründen seiner Urheber unterscheiden. In seiner Anklage gegen den Krieg und gegen diejenigen, die an ihm zu allen Zeiten verdienen, ist der Film leidenschaftlich und kompromisslos. Nicht einmal ein Jahr nach Hitlers Sturz gedreht, lässt er keine Zweifel an seiner radikal pazifistischen Grundhaltung sowie an der Ablehnung aller Tendenzen, nach den Exzessen von Tod und Zerstörung stillschweigend zur Tagesordnung zurückzukehren.

Staudte arbeitet mit starken Kontrasten, setzt Hell gegen Dunkel, Schönheit gegen Zerstörung, moralische Empörung gegen Skrupellosigkeit. Dieser Hang des polemischen Gegeneinandersetzens führt mitunter zu psychologischen Vereinfachungen; vor allem die Liebe zwischen Susanne und Dr. Mertens erscheint eher behauptet denn gelebt. Jenseits solcher partieller Schwächen kann die wichtige Funktion von "Die Mörder sind unter uns" für die Erneuerung des deutschen Films nach 1945 gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. In seiner Unversöhnlichkeit gegenüber opportunistischen Gefahren im eben besiegten Deutschland ging er sogar der sowjetischen Militärverwaltung zu weit. Wolfgang Staudtes Zum Inhalt: Drehbuch sah für den ewigen Kriegsgewinnler Brückner ("Ob man aus Kochtöpfen Stahlhelme macht oder aus Stahlhelmen Kochtöpfe, ist doch egal – Hauptsache, man kommt zurecht") keine Gnade vor. In der ursprünglichen Fassung des Films wurde Brückner von Mertens erschossen. Die Verhinderung der Selbstjustiz wurde von der Zensur der russischen Genossen diktiert. Wenige Jahre später wäre auch die konsequent pazifistische Grundausrichtung des Films bei der DEFA nicht mehr durchsetzbar gewesen.

Der Text ist erstmals erschienen in "Parallelwelt: Film. Ein Einblick in die DEFA", Booklet zur DVD-Edition der Bundeszentrale für Politische Bildung. Berlin 2006, S.40-43