Kategorie: Filmbesprechung

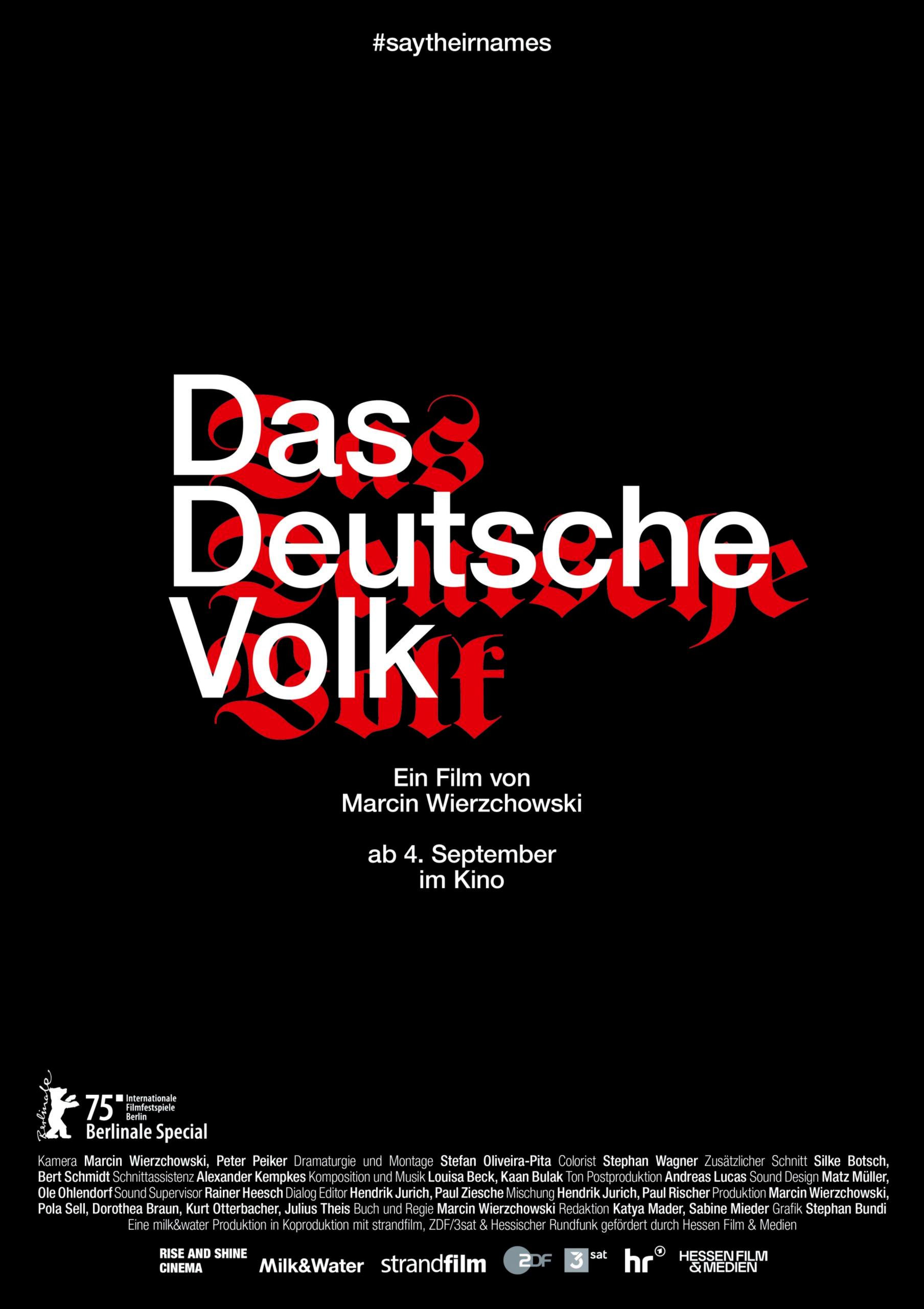

"Das deutsche Volk"

Stadt in Trauer: Dokumentarfilm über das rassistische Attentat von Hanau und die Folgen

Unterrichtsfächer

Thema

Bildungsrelevant, weil der Dokumentarfilm fünf Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau die Trauer der betroffenen Familien würdigt und Fragen zu einer angemessenen Erinnerungskultur stellt.

Die Geschichte: Die Familien der Opfer ringen um Anerkennung ihrer Trauer

Mitten auf dem Hanauer Marktplatz erinnert ein Denkmal an die wohl berühmtesten Kinder der Stadt. Seine Inschrift: "Den Brüdern Grimm. Das deutsche Volk". Seit dem 19. Februar 2020 allerdings ist der Name Hanau noch mehr mit dem rassistischen Anschlag verbunden, der an diesem Tag neun Menschen das Leben kostete. Schon unmittelbar nach der Tat begann der Filmemacher Marcin Wierzchowski mit den Dreharbeiten und filmte die Überlebenden und Angehörigen, die das furchtbare Geschehen nicht loslässt. Auch sie wollen erinnern. Auf Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen oder in Diskussionen mit Politikern/-innen kämpfen sie um ein Gedenken, das die Opfer in den Mittelpunkt stellt, und rufen dabei immer wieder die Namen der Getöteten: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov. Waren nicht auch sie Kinder Hanaus? Gehörten sie nicht dazu? Wer ist das deutsche Volk?

Filmsprachliche Umsetzung: Mahnendes Gedenken in Schwarz-Weiß

Wie das wuchtige Grimm-Denkmal selbst steht diese Frage im Zentrum des Zum Inhalt: Dokumentarfilms. Alle Opfer des Täters Tobias R. hatten Migrationsgeschichte. Weil er sie nicht für Deutsche hielt, wurden sie zur Zielscheibe. Liegt darin auch die schleppende Aufklärung begründet? Angehörige wie Niculescu Păun und Armin Kurtović, die ihre Söhne verloren, oder Gökhan Gültekins Bruder Çetin wollen alles wissen: Warum war der Notausgang des Tatorts Arena-Bar verschlossen? Wie gelangte der schon zuvor psychisch auffällige Täter in den legalen Besitz von Waffen? In pietätvollem Schwarz-Weiß (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung) und ruhigen, oft statischen Zum Inhalt: Einstellungen zeigt Wierzchowski diesen verzweifelten Kampf gegen das Vergessen. Dazu gehört auch die Arbeit des britischen Recherchekollektivs Forensic Architecture, das den Tathergang mittels Computersimulationen rekonstruiert. Reale Bilder des Täters und seines Verbrechens sind hingegen nicht zu sehen.

Thema: Mit Migrationsgeschichte nur Bürger zweiter Klasse?

"Was haben wir euch getan? Warum hasst ihr uns?" Diese Worte einer Mutter richtet auch der Film an die ganze Gesellschaft. Für die Angehörigen steht fest: Aus den Anschlägen von Mölln, der Mordserie des NSU oder auch dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke durch einen Neonazi wurde nichts gelernt (siehe dazu den Artikel Zum externen Inhalt: Unvollständige Erinnerung (öffnet im neuen Tab)). Die Ursachen rassistischer Gewalt liegen tiefer, als es zerknirschte Politikerworte wahrhaben wollen. Und so mischt sich in die Trauer auch große Wut. An der stilistischen Oberfläche kühl und distanziert, tatsächlich aber voller Empathie und radikal subjektiv gibt Wierzchowskis Film diesem Schmerz der Betroffenen Raum und stellt ihre Fragen zur Diskussion. In seiner getragenen Wucht wirkt er fast wie ein Ersatz für das Mahnmal, das ihnen die Stadt Hanau nicht zugestehen will – zumindest nicht auf dem Marktplatz. Das betroffene Schweigen der Mehrheitsgesellschaft verstärkt nur ihre Trauer.

Fragen für ein Filmgespräch

Was ist für euch das Thema des Films? Wie interpretiert ihr in diesem Zusammenhang den Titel?

Warum fühlen sich die Angehörigen als "Bürger zweiter Klasse" behandelt? Inwiefern hat der Film eure Sichtweisen auf den Umgang mit rassistischer Gewalt verändert?

Welchen Eindruck vermittelt die ästhetische Gestaltung des Films? Empfindet ihr sie als angemessen?