Kategorie: Filmbesprechung

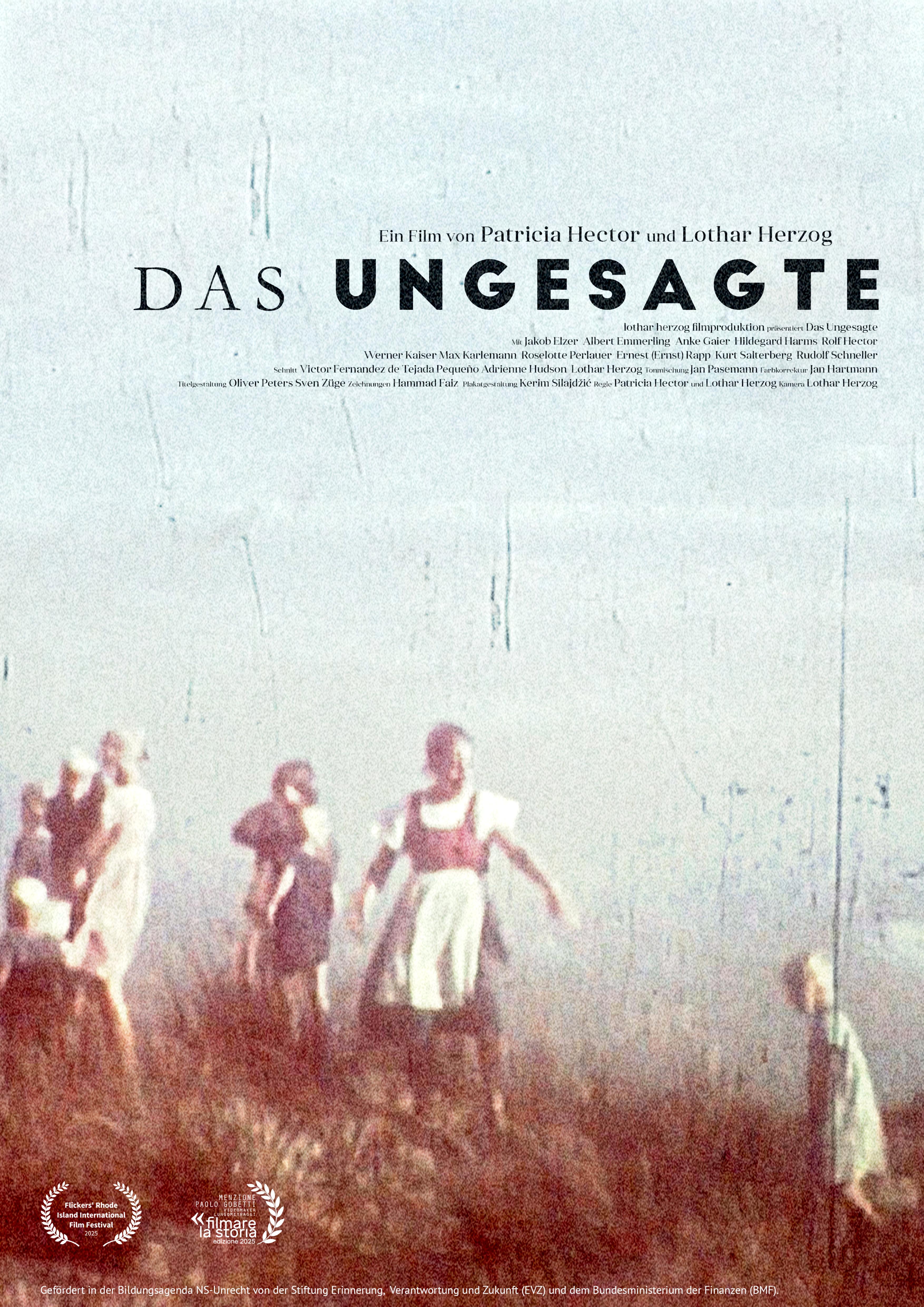

"Das Ungesagte"

Elf Zeitzeug/-innen erzählen von ihrem Leben während der NS-Zeit und sprechen zum Teil erstmals über ihre Vergangenheit und ihre Gefühle.

Unterrichtsfächer

Thema

Bildungsrelevant, weil der Dokumentarfilm letzte Zeitzeugen/-innen des NS-Regimes zu Wort kommen lässt und ein Versuch ist, das zum Teil lebenslange Schweigen zu brechen

Die Geschichte: Eine glückliche Kindheit im Nationalsozialismus?

Über seine Zeit in der Hitler-Jugend (HJ) kommt Albert noch heute ins Schwärmen: "Wir waren voller Begeisterung und Hingabe." Auch Anke trug ihre Uniform des Bunds Deutscher Mädels (BDM) mit Stolz; Schlips und Knoten musste man sich erst verdienen. Wie alle Befragten in "Das Ungesagte" waren sie zur Zeit des Nationalsozialismus noch Kinder und Jugendliche. Die politische Indoktrination war ihnen kaum bewusst, im Glauben an eine gute Sache machten sie die menschenverachtende Propaganda von überlegenen Deutschen und den verhassten Juden selbstverständlich mit. Bei Max und Ernest hingegen kann von einer "traumhaft schönen Kinderzeit" nicht die Rede sein. Als in der Zum externen Inhalt: Reichspogromnacht (öffnet im neuen Tab) 1938 die Synagogen brannten, fürchteten sie mit ihren jüdischen Familien um ihr Leben. Die einzige Gemeinsamkeit: Auch sie haben später über das Erlebte lieber geschwiegen.

Filmsprachliche Umsetzung: Die letzten Zeitzeugen/-innen im Interview

Die Erinnerung an die Schrecken des NS-Regimes droht mit den letzten Zeitzeugen/-innen auszusterben. Der Zum Inhalt: Dokumentarfilm gibt Frauen und Männern der Jahrgänge 1920 bis 1936 die Gelegenheit, über ihr damaliges Erleben zu sprechen. Mit ihren thematisch geordneten Wortbeiträgen äußern sich die Befragten im vertrauten Wohnumfeld (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set), ein gemeinsames Interview gibt es nicht (Glossar: Zum Inhalt: Talking Heads). Das begleitende Foto- und Filmmaterial (Glossar: Zum Inhalt: Found Footage) stammt zum größten Teil von den Beteiligten selbst: Ankes Vater etwa, NSDAP-Mitglied wie fast alle Eltern der Befragten, war ein begeisterter Amateurfilmer, der Sportaktivitäten und "Wehrertüchtigung" der NS-Jugendorganisationen für die Nachwelt festhielt. Eine kritische Auseinandersetzung mit den damaligen Verbrechen oder auch Selbstkritik zeigen sich nur sporadisch, manchmal angedeutet in nonverbalen Gesten. Mit großer Überzeugung wird dagegen beteuert, "nichts gewusst" zu haben. Für einige wenige Fragen nach Schuldgefühlen oder Reue sehen sich die Filmemacher/-innen gezwungen, aus ihrer zuhörenden Rolle auszubrechen und nachzuhaken; zu zwei Gesprächspartnern steht der/die Filmemacher/-in jeweils in einem Verwandtschaftsverhältnis.

Thema: Der schwierige Umgang mit der eigenen Vergangenheit

Den oft sympathisch wirkenden Interviewpartnern/-innen ist das Bemühen anzumerken, sich ernsthaft der Vergangenheit zu stellen. Dennoch dominieren die Mechanismen von Verklärung, Schuldabwehr und Verdrängung, wie sie schon für die Nachkriegsgesellschaft typisch waren. Doch gerade die unverstellte Ehrlichkeit der Befragten macht den Film zum wertvollen Dokument. Dabei rutscht auch manche Verharmlosung durch oder die Neigung, sich selbst als Opfer zu sehen. Das übergeordnete Thema ist das Schweigen, das der Aufarbeitung und einer Auseinandersetzung zwischen den Generationen lange im Wege stand. Die lapidare Erklärung im Film: "Es hat ja auch keiner gefragt".

Kritische Aspekte: Problematischer Umgang mit NS-Vokabular

In den Interviews verwendetes NS-Vokabular wie "Rasse" und "unwertes Leben" hat die Filmemacher/-innen veranlasst, im Zum Inhalt: Vorspann eine Warnung einzufügen. Im Film selbst bleiben die Äußerungen unkommentiert, was eine Einordnung im Unterricht zwingend erfordert.

Fragen für ein Filmgespräch

Wie erinnern die befragten Frauen und Männer ihre Kindheit im Nationalsozialismus? Und wie reflektieren sie ihren eigenen Umgang mit der NS-Ideologie? Könnt ihr die Antworten nachvollziehen?

Die Befragten sprechen im Film frei, die Filmemacher/-innen fragen nur selten nach. Welche Vor- und Nachteile hat dieses dokumentarische Vorgehen?

"Es hat ja auch keiner gefragt", sagt Albert. Was erzählt der Film über die deutsche Erinnerungskultur nach 1945? Was ist das "Ungesagte"?