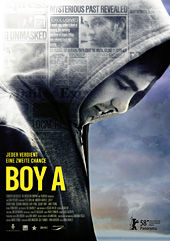

Boy A

"Jack" - Der junge Mann lacht verlegen. Das ist der Name, den er von nun an tragen will. Der ältere Mann, der ihm in dem kargen Raum gegenübersitzt, nickt zustimmend. Jacks richtiger Name lautet Eric Wilson. Nach zwölf Jahren Sicherheitsverwahrung und Haft soll für ihn ein neues Leben beginnen.

Der Film setzt unvermittelt in einem Besprechungszimmer ein, mitten in einem Dialog. Für die Zuschauenden ergeben sich dadurch zunächst mehr Fragen als Antworten. Langsam entfaltet John Crowley in seiner Adaption des gleichnamigen Romans von Jonathan Trigell Jacks Geschichte. Erst nach und nach stellt sich heraus, dass der väterlich wirkende ältere Mann Jacks Bewährungshelfer Terry ist. Er hat die Aufgabe, den 24-Jährigen bei seiner Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen. Auf die Schwere des Verbrechens und die öffentlichen Reaktionen auf seine Tat weisen zunächst nur beiläufige Bemerkungen hin, etwa wenn Terry Jack erzählt, dass ein Polizeiauto in der Nähe seiner neuen Wohnung geparkt sei – zu seiner Sicherheit. In schonungsloser Direktheit hingegen berichten die Zeitungen über den Fall. Irritiert legt Jack an seinem ersten Arbeitstag eine Boulevardzeitung zur Seite, in der neben unscharfen alten Fotos von ihm die reißerische Schlagzeile prangt, das "Böse" sei nun erwachsen geworden. Der anonyme "Boy A" sei unter neuer Identität wieder auf freiem Fuß, jener Junge, der im Alter von zwölf Jahren gemeinsam mit seinem Freund Philip die etwa gleichaltrige Angela Walton brutal ermordet habe.

seiner Adaption des gleichnamigen Romans von Jonathan Trigell Jacks Geschichte. Erst nach und nach stellt sich heraus, dass der väterlich wirkende ältere Mann Jacks Bewährungshelfer Terry ist. Er hat die Aufgabe, den 24-Jährigen bei seiner Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen. Auf die Schwere des Verbrechens und die öffentlichen Reaktionen auf seine Tat weisen zunächst nur beiläufige Bemerkungen hin, etwa wenn Terry Jack erzählt, dass ein Polizeiauto in der Nähe seiner neuen Wohnung geparkt sei – zu seiner Sicherheit. In schonungsloser Direktheit hingegen berichten die Zeitungen über den Fall. Irritiert legt Jack an seinem ersten Arbeitstag eine Boulevardzeitung zur Seite, in der neben unscharfen alten Fotos von ihm die reißerische Schlagzeile prangt, das "Böse" sei nun erwachsen geworden. Der anonyme "Boy A" sei unter neuer Identität wieder auf freiem Fuß, jener Junge, der im Alter von zwölf Jahren gemeinsam mit seinem Freund Philip die etwa gleichaltrige Angela Walton brutal ermordet habe.

Die Medien setzen auf die Sensationsgier des Publikums, verurteilen vorab und erschaffen ein vereinfachtes Bild der Wirklichkeit, ohne dabei den Menschen hinter der Schlagzeile zu beachten. Crowley wählt in seinem Film dagegen eine andere Sichtweise und versucht, diese Leerstellen zu füllen. Er beobachtet in mehreren Rückblenden die schwierigen Lebensumstände des 12-jährigen Jungen, die zwar nach und nach etwas Licht in die persönliche Geschichte von Eric/Jack bringen, die grausame Tat aber weder entschuldigen noch erklären. Die Wertung allerdings, ebenso wie Mutmaßungen über den Hergang des Verbrechens, überlässt John Crowley den Zuschauenden.

vorab und erschaffen ein vereinfachtes Bild der Wirklichkeit, ohne dabei den Menschen hinter der Schlagzeile zu beachten. Crowley wählt in seinem Film dagegen eine andere Sichtweise und versucht, diese Leerstellen zu füllen. Er beobachtet in mehreren Rückblenden die schwierigen Lebensumstände des 12-jährigen Jungen, die zwar nach und nach etwas Licht in die persönliche Geschichte von Eric/Jack bringen, die grausame Tat aber weder entschuldigen noch erklären. Die Wertung allerdings, ebenso wie Mutmaßungen über den Hergang des Verbrechens, überlässt John Crowley den Zuschauenden.

Die Kindheit, in der Jack noch Eric hieß, war alles andere als behütet. Wie Jacks Gegenwart ist sie geprägt von engen Räumen, die nur durch gleißend-weißes Licht erhellt werden, das die Welt in scharfe Kontraste aufteilt. Fast Schwarzweiß mutet die Gestaltung an, trostlos und abweisend. Diese Mise-en-scène sowie die extrem minimalistische, unwirkliche Ausstattung und die spärliche aber subtile musikalische Untermalung – meist Klavierklänge oder Realmusik aus dem Radio – unterstreichen die abweisende und gleichgültige Stimmung in Erics Elternhaus. Taucht der Vater nur angeschnitten am Rande des Bildausschnitts auf, versinkt die an Krebs erkrankte Mutter fast in den Kissen ihres Bettes. Eric erfährt von beiden weder Liebe noch Nähe, in der Schule wird er regelmäßig von drei älteren Jungen bedroht und geschlagen. Rettung scheint die Freundschaft zu Philip zu bieten, einem anderen Außenseiter, der Probleme durch Gewalt löst und verstörend sadistische Züge aufweist.

Kontraste aufteilt. Fast Schwarzweiß mutet die Gestaltung an, trostlos und abweisend. Diese Mise-en-scène sowie die extrem minimalistische, unwirkliche Ausstattung und die spärliche aber subtile musikalische Untermalung – meist Klavierklänge oder Realmusik aus dem Radio – unterstreichen die abweisende und gleichgültige Stimmung in Erics Elternhaus. Taucht der Vater nur angeschnitten am Rande des Bildausschnitts auf, versinkt die an Krebs erkrankte Mutter fast in den Kissen ihres Bettes. Eric erfährt von beiden weder Liebe noch Nähe, in der Schule wird er regelmäßig von drei älteren Jungen bedroht und geschlagen. Rettung scheint die Freundschaft zu Philip zu bieten, einem anderen Außenseiter, der Probleme durch Gewalt löst und verstörend sadistische Züge aufweist.

Die stilisiert ins Bild gerückte und elliptisch erzählte Geschichte unterstreicht das Exemplarische und wird zur einer Folie für die Auseinandersetzung mit höchst unbequemen Themen wie Schuld, Sühne und Vergebung. Mehr als ein konkreter Fall extremer kindlicher Gewalt steht die universelle Frage im Mittelpunkt, wie die (Zivil-)Gesellschaft mit Gewalttätern/innen umgeht beziehungsweise umgehen sollte. Geschickt zwingt Crowley die Zuschauenden dazu, mit Jack zu sympathisieren, den er dem Publikum als etwas unbeholfenen, schüchternen, aber durchaus liebenswerten Menschen vorstellt, der einem Mädchen nach einem Autounfall gar das Leben rettet. Erst allmählich entsteht ein konkreteres Bild jenes Verbrechens, das er als Kind begangen hat. Wie Jacks neue Arbeitskollegin Michelle, die sich in ihn verliebt und mit ihm eine Beziehung eingeht, geraten die Zuschauenden in ein moralisches Dilemma, je mehr sie über seine Schuld erfahren. Kann man einem solchen Menschen wirklich verzeihen, ihm eine zweite Chance wünschen? Fast gelingt Jack der Einstieg in ein neues "normales" Leben: Er hat eine Arbeit, findet in Michelle eine liebenswerte Freundin, wird selbstbewusster und versucht allmählich immer offensiver, mit seiner schweren Schuld umzugehen. Doch als die Medien seine Identität aufdecken, gerät sein fragiles neues Selbstbild ins Wanken. Die abweisende Reaktion der Mitmenschen auf seine Vergangenheit, die ihm selbst fremd geworden ist, und der unbedingte, nicht erfüllbare Wunsch, ein guter Mensch zu sein, verurteilen den Blick nach vorne zum Scheitern. Zwar ist es durchaus strittig, dass der Film diesen Mörder so unangefochten als Sympathieträger darstellt, zum Opfer werden lässt, während das eigentliche Mordopfer nur in einer einzigen kurzen Szene gezeigt wird. Doch gerade durch diese deutliche Parteinahme vermittelt sich seine Botschaft umso eindringlicher: Resozialisierung muss zwangsläufig ins Leere greifen, wenn die Gesellschaft keine erneute Integration zulässt. Boy A lässt sein Publikum mit vielen unbequemen Fragen zurück, ohne einfache Antworten zu geben.

liebenswerten Menschen vorstellt, der einem Mädchen nach einem Autounfall gar das Leben rettet. Erst allmählich entsteht ein konkreteres Bild jenes Verbrechens, das er als Kind begangen hat. Wie Jacks neue Arbeitskollegin Michelle, die sich in ihn verliebt und mit ihm eine Beziehung eingeht, geraten die Zuschauenden in ein moralisches Dilemma, je mehr sie über seine Schuld erfahren. Kann man einem solchen Menschen wirklich verzeihen, ihm eine zweite Chance wünschen? Fast gelingt Jack der Einstieg in ein neues "normales" Leben: Er hat eine Arbeit, findet in Michelle eine liebenswerte Freundin, wird selbstbewusster und versucht allmählich immer offensiver, mit seiner schweren Schuld umzugehen. Doch als die Medien seine Identität aufdecken, gerät sein fragiles neues Selbstbild ins Wanken. Die abweisende Reaktion der Mitmenschen auf seine Vergangenheit, die ihm selbst fremd geworden ist, und der unbedingte, nicht erfüllbare Wunsch, ein guter Mensch zu sein, verurteilen den Blick nach vorne zum Scheitern. Zwar ist es durchaus strittig, dass der Film diesen Mörder so unangefochten als Sympathieträger darstellt, zum Opfer werden lässt, während das eigentliche Mordopfer nur in einer einzigen kurzen Szene gezeigt wird. Doch gerade durch diese deutliche Parteinahme vermittelt sich seine Botschaft umso eindringlicher: Resozialisierung muss zwangsläufig ins Leere greifen, wenn die Gesellschaft keine erneute Integration zulässt. Boy A lässt sein Publikum mit vielen unbequemen Fragen zurück, ohne einfache Antworten zu geben.

Mehr Fragen als Antworten

Der Film setzt unvermittelt in einem Besprechungszimmer ein, mitten in einem Dialog. Für die Zuschauenden ergeben sich dadurch zunächst mehr Fragen als Antworten. Langsam entfaltet John Crowley in

Die Schlagzeile verdeckt den Menschen

Die Medien setzen auf die Sensationsgier des Publikums, verurteilen

Beklemmende Räume, lieblose Beziehungen

Die Kindheit, in der Jack noch Eric hieß, war alles andere als behütet. Wie Jacks Gegenwart ist sie geprägt von engen Räumen, die nur durch gleißend-weißes Licht erhellt werden, das die Welt in scharfe

Schuld, Sühne – und Vergebung?

Die stilisiert ins Bild gerückte und elliptisch erzählte Geschichte unterstreicht das Exemplarische und wird zur einer Folie für die Auseinandersetzung mit höchst unbequemen Themen wie Schuld, Sühne und Vergebung. Mehr als ein konkreter Fall extremer kindlicher Gewalt steht die universelle Frage im Mittelpunkt, wie die (Zivil-)Gesellschaft mit Gewalttätern/innen umgeht beziehungsweise umgehen sollte. Geschickt zwingt Crowley die Zuschauenden dazu, mit Jack zu sympathisieren, den er dem Publikum als etwas unbeholfenen, schüchternen, aber durchaus

Autor/in: Stefan Stiletto, Medienpädagoge mit Schwerpunkt Filmkompetenz und Filmbildung, 29.04.2009

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Der Kick (Filmbesprechung vom 18.10.2006)

Emotionales Erzählkino. Ein Gespräch mit Miguel Alexandre (Interview vom 21.09.2006)

Der Sohn (Filmbesprechung vom 01.06.2003)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Emotionales Erzählkino. Ein Gespräch mit Miguel Alexandre (Interview vom 21.09.2006)

Der Sohn (Filmbesprechung vom 01.06.2003)

Weiterführende Links

Pädagogisches Material zum Film

Druckversion

Über kinofenster.de