Kategorie: Filmbesprechung + Arbeitsblatt

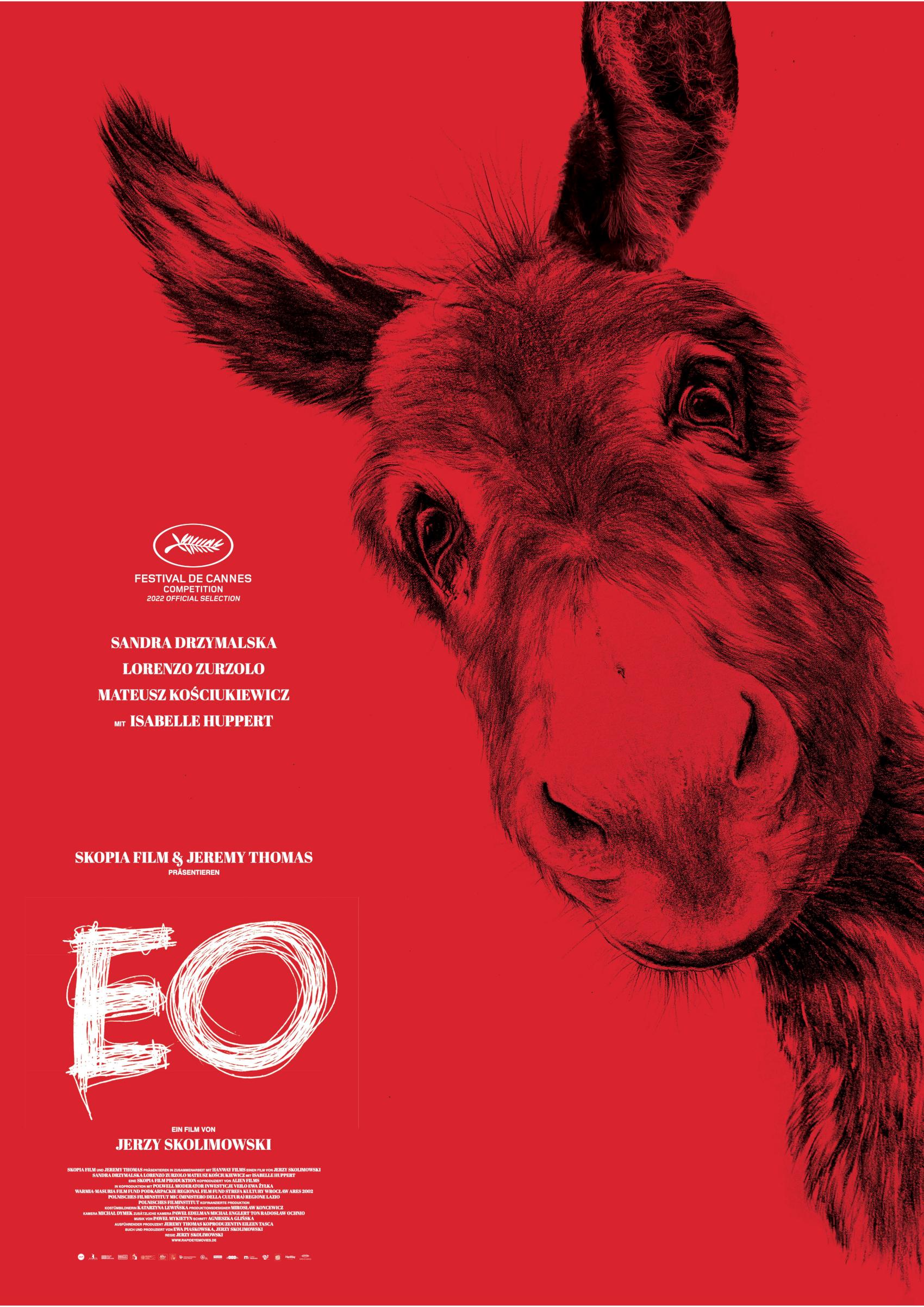

"EO"

Die Geschichte eines Esels, welcher auf seinem Lebensweg viele verschiedene Menschen, erzählt aus der Sicht des Tieres

Unterrichtsfächer

Thema

Wenn die Zirkusartistin Kassandra mit dem geduldigen Esel Eo in der Manege ihre Kunststücke aufführt, ist das Publikum begeistert. Dem harmonischen Zusammenspiel der beiden geht die Dressur des Tieres durch die junge Frau voraus. Zwar liebt die Künstlerin Eo innig und umsorgt ihn wie ein Haustier, die übergroße Aufmerksamkeit macht den Esel jedoch auch gefügig und hilflos. Als einige Tierrechtsaktivist/-innen den Zirkus zur Aufgabe der Tiere zwingen, wird Eo in ein ungewisses Schicksal abtransportiert, für das sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Zunächst verbleibt er in einer Dressurreitschule, wo er schon bald überflüssig ist. Ein Bauernhof, der ihn daraufhin aufnimmt, erscheint zunächst als ideale Umgebung. Dort gibt es eine artgerechte Haltung der Tiere, und der Hof wird von Gruppen von Kindern mit Behinderungen besucht, die das freie Beisammensein mit den Eseln sehr genießen. Doch Eo findet sich nicht in die neue Gemeinschaft ein und verweigert die Nahrung. Nach einer spontanen Visite seiner früheren Besitzerin Kassandra ist er sichtlich aufgewühlt und läuft schließlich fort. Eine gefährliche Reise durch Stadt und Land beginnt: Nur wenige Menschen sind dem Esel freundlich gesonnen.

Der Regisseur (Glossar: Zum Inhalt: Regie) Jerzy Skolimowski, in den 1960er-Jahren Mitbegründer der polnischen Neuen Welle, knüpft mit "EO" an einen Klassiker der Filmgeschichte an: "Zum Beispiel Balthasar" ("Au hasard Balthazar," FRA/SWE 1966) von Robert Bresson zeigt in eindringlichen Schwarzweiß-Bildern die Leidensgeschichte eines Esels, die der Film mit dem erlittenen Schmerz seiner Besitzerin verknüpft. Skolimowski variiert viele Motive aus Bressons Film, übersetzt sie damit in die Gegenwart und in Farbe (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung). In einem Punkt geht er sogar weiter: "EO" konzentriert sich auf das Erleben und die Perspektive des Tieres. Immer wieder stellt die Kamera in Groß- und Nahaufnahmen (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) die Augen des Esels ins Zentrum, seine sich spitzenden Ohren oder die unruhig scharrenden Hufe. So wird Eo in seiner physischen Präsenz als empfindsames und leidendes Wesen für die Zuschauer/-innen wahrnehmbar. Oft übernimmt die Kamera auch die Perspektive des Tieres. Dabei arbeitet der Film mit Zum externen Inhalt: Weitwinkelobjektiven (öffnet im neuen Tab), die durch ihr ausgedehntes Blickfeld bei einer großen Zum externen Inhalt: Blendenöffnung (öffnet im neuen Tab) auch Unschärfen mit aufnehmen. So entstehen ungewöhnliche und dynamische Aufnahmen, die den Versuch bilden, die Wahrnehmung des Esels in filmische Bilder zu übersetzen. Dabei berücksichtigte der Kameramann Michaeł Dymek das Wissen um die Unterschiede zwischen menschlichen und tierischen Blickfeldern, die durch frontale oder seitliche Positionen der Augen am Kopf entstehen. Auch die Zum Inhalt: Filmmusik des Komponisten Paweł Mykietyn orientiert sich in eindrücklicher Weise an der Befindlichkeit des Esels. Eine besondere Rolle spielen Zum Inhalt: Szenen, die in grell rotes Zum Inhalt: Licht getaucht sind. Als ästhetisches Mittel bringt die Farbe in diesen Momenten Eos Gefühlsintensität zum Ausdruck, die in eine Spannung zu der Sprachlosigkeit des Tieres tritt und dadurch Situationen der Ohnmacht auf die Zuschauer/-innen überträgt. In anderen Szenen ist die rote Farbgebung nicht der Perspektive des Esels zugeordnet und verweist damit auf abstrakte Dimensionen wie die Zerstörung der Umwelt oder die Bedrohung durch einen nahenden Tod.

Im Fach Kunst könnte die experimentelle Ästhetik des Films ein Ausgangspunkt für die Frage nach einem Perspektivwechsel sein. Durch welche Kameraeinstellungen und Montagetechniken (Glossar: Zum Inhalt: Montage) gelingt es Skolimowski unsere gewohnte Wahrnehmung zu verschieben und für das Leid des Tieres zu öffnen? Wie wirken aus diesem Blickwinkel betrachtet die Menschen und welche Gesellschaftskritik lässt sich daraus ableiten? Weiterhin ließe sich im Ethik- oder Religionsunterricht diskutieren, welche ethischen Kriterien im Verhältnis zwischen Mensch und Tier zum Tragen kommen können. Ist die Domestizierung der Tiere wirklich zu ihrem Wohl, oder dient sie nur den menschlichen Bedürfnissen? Welche Rollen haben Nutztiere im Laufe der menschlichen Geschichte eingenommen und inwieweit werden diese durch ein Bewusstsein für das Leid der Tiere heute neu bewertet? Auch im Fach Philosophie könnte die Frage nach der Grundlage von Tierrechten Anstoß für eine umfassendere Reflexion des eigenen Verhältnisses zur Natur geben.

Weiterführende Links

- External Link Webseite des Verleihs zum Film

- External Link American Cinematographer: Interview mit dem Kameramann Michał Dymek (engl.)

- External Link Slant Magazin: Interview: Jerzy Skolimowski and Ewa Piaskowska on Changing Hearts with EO

- External Link artforum.com: Jerzy Skolimowski discusses his donkey odyssey