Kategorie: Filmbesprechung

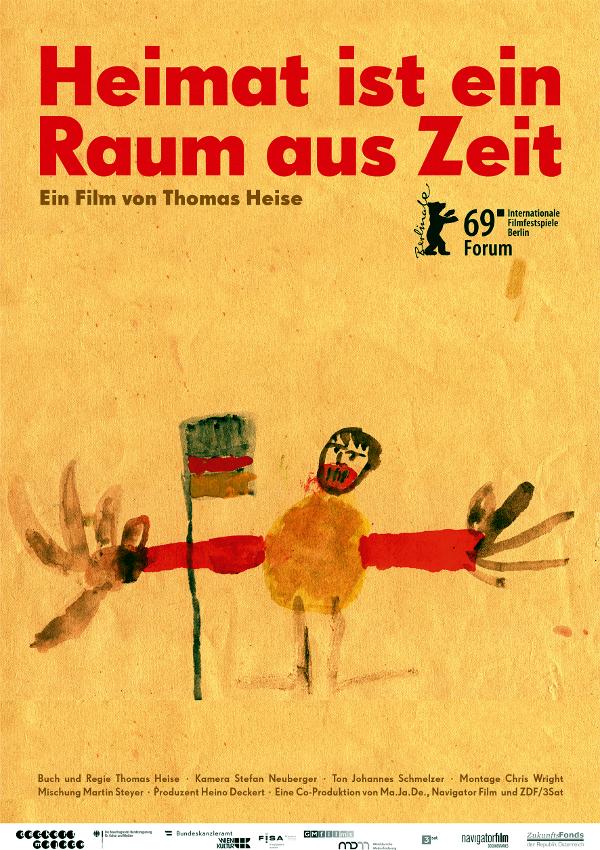

"Heimat ist ein Raum aus Zeit"

Familiengeschichte als Zeitengeschichte – ein filmisches Essay

Unterrichtsfächer

Thema

Der Film "Heimat ist ein Raum aus Zeit" steht in der Zum externen Inhalt: bpb-Mediathek (öffnet im neuen Tab) kostenfrei zur privaten Sichtung zur Verfügung.

Im Jahr 1912 reflektiert der 15-jährige Wilhelm Heise die Gefahr eines heraufziehenden Krieges und prognostiziert resigniert, dass die Erfahrung eines durchlebten Krieges nicht vor einem weiteren Krieg schützen werde. Nach dem Ersten Weltkrieg lernt der inzwischen junge Lehrer, der zudem Mitglied der Kommunistischen Partei ist, die österreichisch-jüdische Bildhauerin Edith kennen. Sie tauschen zärtliche Liebesbriefe aus, bevor sie 1924 heiraten. Sein Enkelsohn, der Regisseur Thomas Heise, liest aus diesen Zeugnissen vor, die von Inflation und nach der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten 1933 vom Verschwinden des jüdischen Lebens, schließlich von Diskriminierung und Verfolgung erzählen.

Thomas Heise erzählt in seinem filmischen Essay an der Schnittstelle von Collage und Zum Inhalt: Dokumentarfilm die Geschichte seiner Familie über einen Zeitraum von 100 Jahren: Einschneidende historische Ereignisse werden dabei mit individuellen Schicksalen verknüpft. In Form eines Zum Inhalt: Voiceovers zitiert Heise aus Briefen und Tagebucheinträgen mehrerer Generationen seiner Familie. Er montiert Original-Fotografien und andere Dokumente (Glossar: Zum Inhalt: Found Footage) mit Kamerafahrten (Glossar: Zum Inhalt: Kamerabewegungen) in Schwarz-Weiß (Glossar: Zum Inhalt: Farbgestaltung), die assoziativ zur Textebene wirken: beispielsweise verlassene Truppenübungsplätze der Sowjet- und der Nationalen Volksarmee oder Risse im Asphalt. Wiederholt sind in den Zum Inhalt: Einstellungen vorbeifahrende Züge und Bahnhöfe zu sehen – Symbole der Rast- und Heimatlosigkeit.

Im Deutsch- und Kunstunterricht bietet es sich an, die Textebene mit der Wahl filmästhetischer Mittel in Beziehung zu setzen. Heise verzichtet fast komplett auf die konkrete Bebilderung des Gesagten – lediglich beim Gespräch zwischen seinem Vater Wolfgang Heise und dem Dramatiker Heiner Müller im letzten Drittel des Films weicht er davon ab. Im Deutschunterricht kann an dieses Gespräch anknüpfend Brechts Dramenkonzept mit dem von Heiner Müller verglichen werden. Ebenso lässt sich erörtern, wie beide Autoren mit dem in dieser Passage angesprochenen "Schreiben in der Diktatur" umgingen. Eine Parallele zwischen beiden Theatermachern und dem Filmregisseur besteht darin, dass sich die Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte wie ein roter Faden durch ihr Werk zieht. Darüber hinaus kann die Bedeutung Heiner Müllers für den Filmemacher Thomas Heise herausgearbeitet werden: Der Dramatiker avancierte für Heise zu einem Ersatzvater. Dies legitimiert die dramaturgische Entscheidung, mehrfach Müller zu zitieren – als einzigen Nicht-Verwandten. Eine Analyse des Thomas-Heise-Zitats "Man kann sich die Geschichte länglich denken, sie ist aber ein Haufen." (aus "Material", DE 2009) ist für den Geschichts- und Philosophieunterricht interessant. Wie schlägt sich dieses historische Verständnis in der Dramaturgie seiner Dokumentarfilme nieder, insbesondere in "Heimat ist ein Raum aus Zeit"?