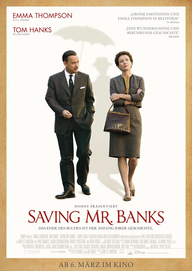

Saving Mr. Banks

20 Jahre lang weigert sich Schriftstellerin P. L. Travers, Hollywood-Mogul Walt Disney die Filmrechte an ihrem Kinderbuch Mary Poppins (1934) zu verkaufen. Sie will verhindern, dass ihr stilvolles Kindermädchen zur albernen Zeichentrickfigur herabgewürdigt wird. Doch als ihr 1961 Geld und Ideen ausgehen, fliegt sie widerwillig von London nach Los Angeles, um mit Disney zu verhandeln. Während er, sein Drehbuchautor und die Songschreiber versuchen, die spröde Autorin zu umschmeicheln, stellt sie immer neue Forderungen, um das Projekt zu boykottieren. Erst als Disney begreift, wie viel Mary Poppins mit den dramatischen Ereignissen aus der Kindheit der Autorin zu tun hat, findet er einen Weg zu ihr.

Die Komödie stützt sich auf die TV-Dokumentation The Shadow of Mary Poppins (Lisa Matthews, Australien 2002), die das schwierige Aufwachsen der Schriftstellerin schildert. Als Kontrahenten liefern sich Emma Thompson als P. L. Travers und Tom Hanks als Walt Disney pointierte Wortgefechte: britisches Understatement trifft auf amerikanische Überschwänglichkeit. Wirkt die Autorin zunächst arrogant und kühl, dienen Rückblenden in ihre australische Kindheit dazu, sie besser zu verstehen und zu mögen. Die Erinnerungssequenzen in gedeckten Farben spiegeln Licht und Landschaft Australiens wider, erinnern aber auch an Nostalgie und Intimität alter Fotos. In starkem Kontrast dazu stehen das grelle Licht und die bunten Farben von Disneys "Traumfabrik". So unvereinbar diese Welten erscheinen, finden die Figuren doch über gemeinsame Werte wie Familie zusammen. Damit endet die zu Beginn für einen Disney-Film erfrischend selbstkritische Komödie gewohnt konventionell.

Andere Quellen berichten, P. L. Travers habe sich nie mit der Verfilmung ihres Buches arrangieren können. Vor diesem Hintergrund lässt sich im Deutsch- oder Englischunterricht untersuchen, inwiefern der Film von dem erwähnten Dokumentarfilm oder der Biografie Mary Poppins, she wrote: The Life of P. L. Travers (2013) von Valerie Lawson abweicht und welche Wirkung er damit erzielt. In dem Zusammenhang kann der Unterschied zwischen Dokumentation und Fiktion erörtert werden sowie die Problematik einer objektiven Erzählweise. Diskussionsstoff liefert zudem auch die Frage, inwiefern die Autorin mit ihren Bedenken recht hatte: Worin unterscheidet sich das Kinderbuch von der Verfilmung? Welche Werte und Frauenbilder werden vermittelt und wie stehen sie zu den diesbezüglichen Vorstellungen der Gegenwart?

Die Komödie stützt sich auf die TV-Dokumentation The Shadow of Mary Poppins (Lisa Matthews, Australien 2002), die das schwierige Aufwachsen der Schriftstellerin schildert. Als Kontrahenten liefern sich Emma Thompson als P. L. Travers und Tom Hanks als Walt Disney pointierte Wortgefechte: britisches Understatement trifft auf amerikanische Überschwänglichkeit. Wirkt die Autorin zunächst arrogant und kühl, dienen Rückblenden in ihre australische Kindheit dazu, sie besser zu verstehen und zu mögen. Die Erinnerungssequenzen in gedeckten Farben spiegeln Licht und Landschaft Australiens wider, erinnern aber auch an Nostalgie und Intimität alter Fotos. In starkem Kontrast dazu stehen das grelle Licht und die bunten Farben von Disneys "Traumfabrik". So unvereinbar diese Welten erscheinen, finden die Figuren doch über gemeinsame Werte wie Familie zusammen. Damit endet die zu Beginn für einen Disney-Film erfrischend selbstkritische Komödie gewohnt konventionell.

Andere Quellen berichten, P. L. Travers habe sich nie mit der Verfilmung ihres Buches arrangieren können. Vor diesem Hintergrund lässt sich im Deutsch- oder Englischunterricht untersuchen, inwiefern der Film von dem erwähnten Dokumentarfilm oder der Biografie Mary Poppins, she wrote: The Life of P. L. Travers (2013) von Valerie Lawson abweicht und welche Wirkung er damit erzielt. In dem Zusammenhang kann der Unterschied zwischen Dokumentation und Fiktion erörtert werden sowie die Problematik einer objektiven Erzählweise. Diskussionsstoff liefert zudem auch die Frage, inwiefern die Autorin mit ihren Bedenken recht hatte: Worin unterscheidet sich das Kinderbuch von der Verfilmung? Welche Werte und Frauenbilder werden vermittelt und wie stehen sie zu den diesbezüglichen Vorstellungen der Gegenwart?

Autor/in: Melanie Dorda, 03.03.2014

Mehr zum Thema auf kinofenster.de:

Traumgeschäft - Marketingstrategien von Medienkonzernen im Kinder- und Jugendsegment (Hintergrund vom 25.05.2009)

Wenn Träume fliegen lernen (Filmbesprechung vom 01.02.2005)

Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Wenn Träume fliegen lernen (Filmbesprechung vom 01.02.2005)

Weiterführende Links

Methoden der Filmarbeit

Über kinofenster.de