Kategorie: Filmbesprechung

"Milch ins Feuer"

Leben auf dem Land: Zwischen Familientraditionen und Höfesterben sucht die 17-jährige Katinka ihren eigenen Weg.

Unterrichtsfächer

Thema

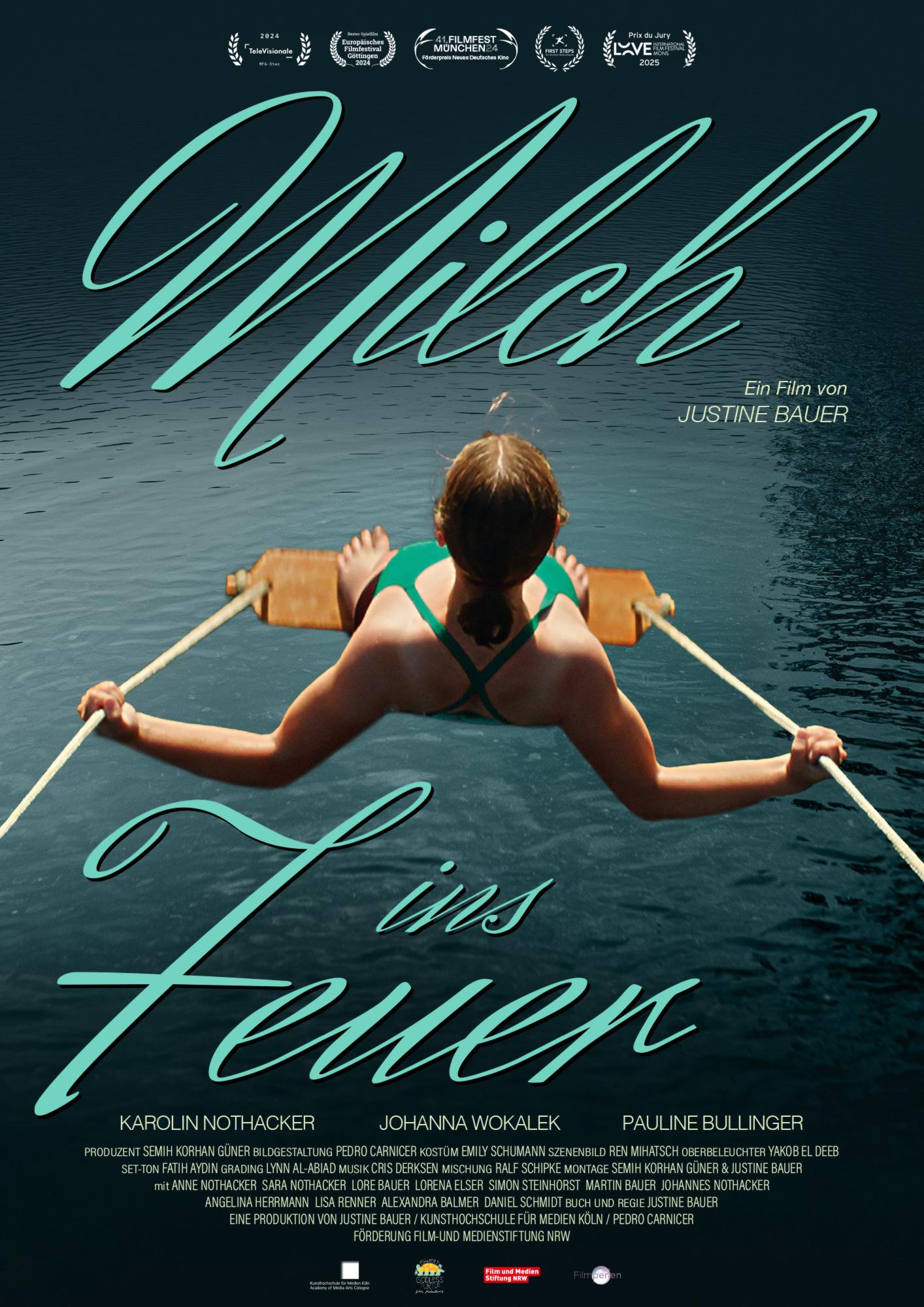

Der Sommer ist heiß, die Tage sind lang. Die Nachmittage lassen sich nur im Wasser aushalten. Deshalb tragen die Mädchen in einem Hohenloher Dorf ihre Badesachen "immer drunter" – damit sie jederzeit im Fluss baden können. Sie liegen stundenlang in einem Schwimmreifen oder lassen sich auf einer Schaukel übers kühle Nass schwingen. Dann räumen sie ihre Sachen zusammen, fahren nach Hause und packen mit an: Kühe melken, Heu zusammenkehren, Wiesen mähen.

"Milch ins Feuer" blickt – ähnlich wie Zum Filmarchiv: "Könige des Sommers" ("Vingt dieux", Louise Courvoisier, FR 2024) – in den Alltag von jungen Menschen, die in der Landwirtschaft aufwachsen. Die vier jungen Frauen in Justine Bauers Debütfilm sind viel mit dem beschäftigt, was zu tun ist in der Milchwirtschaft, haben allerdings auch Zeit, in der Sonne zu liegen und sich Gedanken über ihr Leben, ihre Zukunft zu machen. Dabei schauen sie zurück in die Vergangenheit ihrer Großmütter und Mütter, sprechen mit der Oma über ihre Tomaten und das Landleben.

Der ländliche Raum im Umbruch

Die 17-jährige Katinka will unbedingt Bäuerin werden, obwohl sie weiß, dass nicht sie den Hof erben wird. Das ist traditionell den Söhnen vorbehalten. Darüber reflektieren die Mädchen, nicht aus einer rebellischen Haltung heraus, sondern konstatierend. "So isch‘s halt", das war schon immer so, und doch ändern sich allmählich die Zeiten. Sie erleben tagtäglich, wie schwer es um ihren Beruf bestellt ist: wie wenig ein Hof abwirft, wie hart für das tägliche Brot gearbeitet werden muss. Der Nachbar protestiert mit grünen Kreuzen auf seinen Feldern gegen "die da oben" und entzündet schließlich ein Mahnfeuer, das er medienwirksam mit Milch löscht. Die erhoffte Wirkung bleibt jedoch aus und der Bauer entscheidet sich in seiner Verzweiflung für den Suizid. Damit präsentiert "Milch ins Feuer" nicht nur den Alltag der jungen Generation auf dem Land, sondern spricht gesellschaftsrelevante Themen wie das Höfesterben und die Bauernproteste an.

Vom Leben und Überleben auf dem Land

Auch Katinkas Freundin Anna, die Erzählerin der Geschichte, steckt in einer ungewissen Situation. Sie ist ungewollt schwanger. Alle wissen es, aber niemand spricht so recht darüber. Das Thema poppt immer wieder auf – wie auch das Sinnieren über Kastration: dass ein Ochse viel ruhiger ist als der junge Stier, so dass man sogar auf ihm reiten kann. Die Mädchen sind dabei, als die Tierärztin ein Alpaka kastriert. Sie erzählen von den Schilderungen ihrer Großmutter, die früher junge Kätzlein töten musste, weil die Katzen zu oft schwanger waren. Und Anna fragt sich, ob sie wirklich Mutter werden möchte. Hier geht es nicht um erste Liebe oder die Sinnlichkeit von Sexualität, sondern um das Leben und das Überleben, das Sich-Zusammentun um des Fortbestehens willen.

Ein poetisches Frauenporträt

Einen konventionellen Handlungsverlauf gibt es nicht in Milch ins Feuer. Vielmehr zeichnet der Film im fast quadratischen 4:3-Format (Glossar: Zum Inhalt: Bildformat) ein Porträt vom Landleben im Jagsttal (Glossar: Zum Inhalt: Drehort/Set). Dabei geht es ihm weniger um eine Idylle der Provinz und imposante Landschaftsaufnahmen, sondern um den Fokus auf die vorgestellten Akteurinnen: Er hat vor allem die Frauen im Blick, die Stärke und Willenskraft, Klugheit und Verantwortung zeigen. Immer wieder stellt die Kamera ihre muskulösen Körper in den Mittelpunkt, die den Betrieb am Laufen halten. Die Männer tauchen am Rand auf, aber in unbedeutenden Rollen und wenig vorbildhaft.

In seiner bedächtigen Mischung aus Spielfilm und dokumentarischen Elementen (Glossar: Zum Inhalt: Dokumentarfilm) fokussiert der Film bewusst den Alltag dieser Landfrauen: Die Laiendarstellerinnen scheinen in ihren Rollen quasi sich selbst zu spielen, gedreht wurde im Hohenloher Dialekt, der bewusst als Lebensrealität vorgestellt wird. Trotz der Gespräche und des Zum Inhalt: Voiceovers ist der Film jedoch relativ dialogarm und gibt den natürlichen Tönen und der Stille Vorrang vor der nur spärlich eingesetzten Zum Inhalt: Filmmusik, so dass das Ruhige im Zum Inhalt: Sound-Design ebenso entsteht wie in der visuellen Komposition (Glossar: Zum Inhalt: Bildkomposition).

Die Kamera ist oft statisch und hält eine Situation wie Katinkas Schaukeln überm Fluss oder Schnecken in der Wiese fest. Gerade diese Art der Kameraarbeit aber beinhaltet eine kraftvolle Poesie, wenn Dinge nur ausschnittweise oder die Gesichter der Figuren in der Nahaufnahme (Glossar: Zum Inhalt: Einstellungsgrößen) nur halb im Bild zu sehen sind. Indem die Kamera bewusst etwas weglässt, wird deutlich, dass es sich dabei nur um einen Blick von vielen auf diese Welt handelt.