Kategorie: Hintergrund

Filme in Ruinen

Witwen, Waisen, Kriegsheimkehrer: In den Jahren nach 1945 richteten sogenannte Trümmerfilme den Blick auf die Not der Deutschen in den kriegszerstörten Großstädten. NS-Täter und ihre Opfer thematisierten die Filme selten.

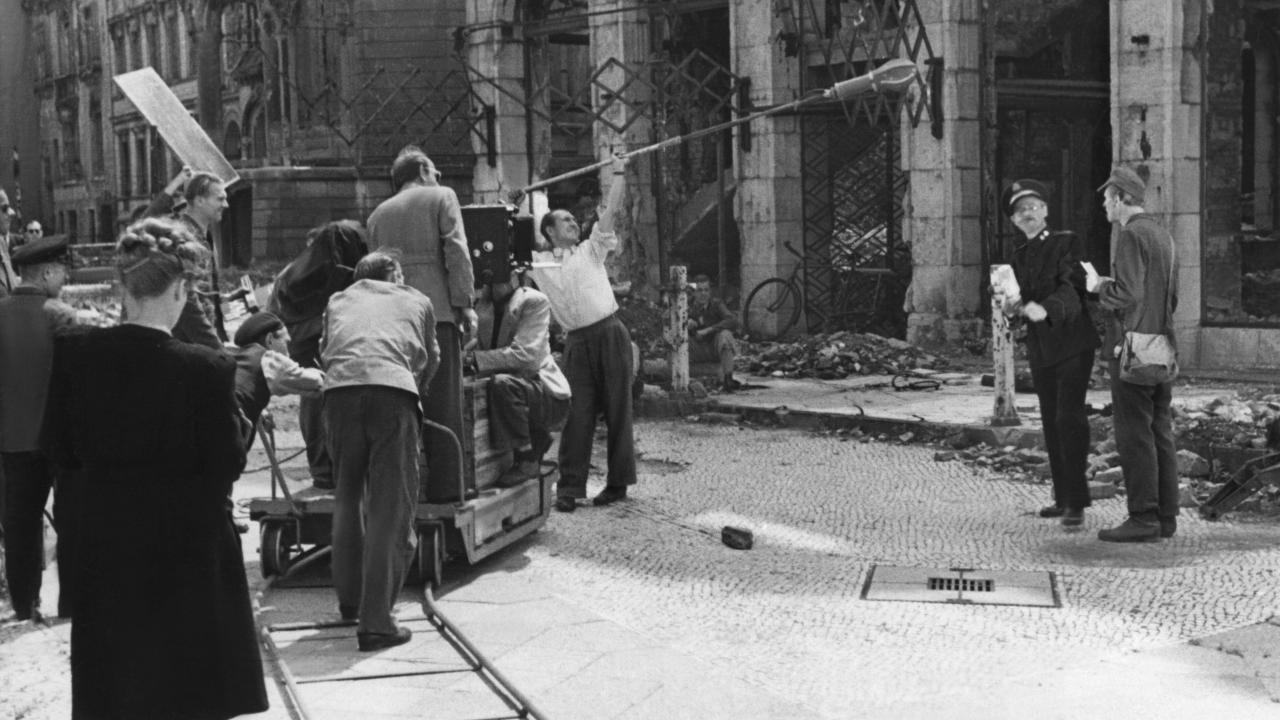

Berlin, 1945. Hohle Fassaden ragen wie Mahnmale in den Himmel über der zerbombten Stadt, aus den Schuttbergen steigt noch der Rauch. Zwischen Grabkreuzen und Autowracks schält sich die Figur eines Mannes aus den Ruinen. Ein Kriegsheimkehrer und eine KZ-Überlebende werden sich der Vergangenheit stellen, in einem Film, dessen Ikonografie stilprägend wurde für ein kurzlebiges, aber hochinteressantes Kapitel des deutschen Films. Wolfgang Staudtes Zum Filmarchiv: "Die Mörder sind unter uns" (DE 1946) war nicht nur der erste "Trümmerfilm", sondern der erste deutsche Film überhaupt nach der totalen Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands. Die Trümmer waren keine Kulisse (Glossar: Zum Inhalt: Production Design/Ausstattung), sondern die düstere Realität des Jahres 1945.

Die Auseinandersetzung mit Schuld und Täterschaft blieb die Ausnahme

Der Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie war kein vorrangiges Ziel der alliierten Siegermächte, vorangegangen war vielmehr deren Zerschlagung. Unter dem Nationalsozialismus diente der Film als zentrales Mittel der Zum Inhalt: Propaganda. Bereits im November 1944 wurde daher, neben einem Verbot von Presse und Rundfunk, auch "die Herstellung oder Vorstellung von Filmen, Schauspielen, Konzerten und Opern" untersagt. Die Lockerung solcher Bestimmungen folgte dem politischen Wunsch, auch dem Film eine Rolle bei der Denazifizierung zuzuweisen.

In der Sowjetischen Besatzungszone gab nicht zuletzt "Die Mörder sind unter uns" den Ausschlag zur Gründung der neuen Produktionsgesellschaft Zum externen Inhalt: DEFA (öffnet im neuen Tab) am 17. Mai 1946. Der programmatische Titel von Staudtes Film, der als gesellschaftliches Ereignis gefeiert wurde und die junge Hildegard Knef zum Star machte, wird heute fast synonym für das ganze Zum Inhalt: Genre verwendet, was allerdings in die Irre führt. Zwar zeigen die Zum externen Inhalt: Trümmerfilme (öffnet im neuen Tab) der Nachkriegszeit mit großer dokumentarischer Wucht die damalige Realität von Hunger, Wohnungsnot, Kriegsverlusten, Schwarzmarktgeschäften und allgemeiner Hoffnungslosigkeit. Die offensive Auseinandersetzung mit Schuld und Täterschaft, mithin der Ursache des empfundenen Unglücks, blieb indes eine Ausnahme.

Der Schrecken des Krieges macht alle gleich

Bereits Helmut Käutners "In jenen Tagen" (DE 1947), der erste westdeutsche Trümmerfilm, wirkt in dieser Hinsicht zweischneidig. Zwei Hamburger Arbeiter bergen ein ausrangiertes Auto, der Zum Inhalt: Episodenfilm schildert im Folgenden die Geschichten der früheren Besitzer/-innen anhand von Zum Inhalt: Rückblenden. Mit einem als "entartet" diffamierten Künstler, einer Widerständlerin und einer verfolgten Jüdin werden explizit die Opfer des Nationalsozialismus zum Thema gemacht. Die NS-Täter allerdings bleiben außen vor, in der letzten Episode wird überdies das Schicksal des Flüchtlings Marie, die sich mit einem Wehrmachtsdeserteur befreundet, dem der anderen gleichgesetzt. Es ist ein den Trümmerfilm insgesamt kennzeichnendes Schema: Ausgebombte Deutsche, Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien, Jüdinnen und Juden – sie alle waren Opfer der scheinbar schicksalhaft über Deutschland hereingebrochenen Geschehnisse "in jenen Tagen".

In Wolfgang Liebeneiners "Liebe 47" (DE 1949), einer Zum Inhalt: Adaption von Wolfgang Borcherts Theaterstück Draußen vor der Tür, erhält die Kriegsnot der Deutschen gar existenzialistische Tiefe. Kritik am nationalsozialistischen Wahn scheint in dialogischen Bruchstücken immer wieder auf. Doch Traumsequenzen verunklaren die "Hölle des Kriegs“, die der Heimkehrer Beckmann und die dazuerfundene Witwe Anna erleiden mussten, zum Leiden am Krieg schlechthin. Zur Wahrheit der vermeintlichen "Stunde Null" des deutschen Films gehört, dass die Alliierten in Ost wie West auf Fachleute des NS-Filmapparats zurückgreifen mussten. So war etwa Liebeneiner von 1942 bis 1945 als Produktionschef der Zum externen Inhalt: Ufa (öffnet im neuen Tab) auch mit propagandistischen Projekten betraut.

Die spezifische Ästhetik des Trümmerfilms lässt sich auch aus solchen Personalien erklären: Die expressionistischen (Glossar: Zum Inhalt: Expressionismus) Schattenspiele des Weimarer Kinos vermengten sich mit Resten des nationalsozialistischen Unterhaltungsfilms, zu beobachten etwa in den poetisch verschwommenen Übergängen zwischen den Erzählebenen. Die Grenze zwischen realer Erinnerung und bösem Traum verwischt im Spiel der Illusion, auch dies ein wiederkehrendes Motiv mehrerer Filme.

Die Trümmerwüste als Abenteuerspielplatz

Die oft zitierte Nähe zum italienischen Zum Inhalt: Neorealismus lässt sich am ehesten für die Filme der Sowjetischen Besatzungszone feststellen, meist ist der Schauplatz Berlin. Bemerkenswert sind hier auch zwei Filme aus jugendlicher Perspektive. In "Irgendwo in Berlin" (Gerhard Lamprecht, DE 1946) wird die Trümmerwüste zum Abenteuerspielplatz, den die jungen Leute – mit auf dem Schwarzmarkt ergattertem Feuerwerk – sogleich für neue Kriegsspiele nutzen. Ungleich harmloser gerät dasselbe Szenario in "1-2-3 Corona" (Hans Müller, DE 1948) um ein Zirkusmädchen und zwei Jungsbanden. In beiden Filmen sinnieren Erwachsene über die Frage, wie wohl eine von Kriegstraumata versehrte und von NS-Ideologie durchtränkte Jugend ihre Zukunft meistert. Braucht es die harte Hand? Oder lässt man der Jugend besser ihren Lauf? Noch war man sich darüber erfrischend uneinig.

Waren manche dieser Filme gut besucht und von der Kritik wohlwollend besprochen, unterlagen sie doch bald im Rennen gegen US-amerikanische, britische und französische Produktionen, mit denen die neugeöffneten Kinos in den jeweiligen Sektoren gefüllt wurden. Wie schnell das deutsche Publikum das anfängliche Interesse am Trümmerfilm verlor, zeigt der Begriff selbst, der selten positiv gemeint war. "Schon wieder 'n Heimkehrerfilm", witzelt der joviale Erzähler in Zum Filmarchiv: "Berliner Ballade" (Robert A. Stemmle, DE 1948), einer Satire mit dem noch spindeldürren Gert Fröbe als "Otto Normalverbraucher", der sich in der Nachkriegsrealität nur schwer zurechtfindet.

Den gutgelaunten Abschied vom Genre vollzog indes "Film ohne Titel" (Rudolf Jugert, DE 1948), eine anspielungsreiche Satire auf den Trümmerfilm selbst. Nach einem Zum Inhalt: Drehbuch von Helmut Käutner beraten drei Filmschaffende über den möglichst publikumswirksamen Film "vor dem düsteren Hintergrund der Zeit". Kein Trümmerfilm dürfe es sein, kein Heimkehrerfilm, und schon gar kein "Anti-Nazi-Film". Erzählt wird schließlich eine bewusst "mittelmäßige" Liebesgeschichte mit drei alternativen Enden, von denen eines – als selbstironische Pointe – bereits in die Zukunft des deutschen Kinos weist: der Zum externen Inhalt: Heimatfilm (öffnet im neuen Tab).

Zwischen Realismus und dem Wunsch nach Entlastung

Die Trümmerfilme markieren ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen ausgelassenen Chancen auf Erneuerung und frustrierendem Beschweigen der Vergangenheit. Keiner erreichte die Dringlichkeit ausländischer Produktionen wie Roberto Rossellinis Zum Filmarchiv: "Deutschland im Jahre Null "("Germania anno zero", IT 1948) oder Fred Zinnemanns "Die Gezeichneten" ("The Search", USA/CH 1948) mit ihren authentisch erzählten Opfergeschichten. Zu groß war der Wunsch der Deutschen, sich selbst als Opfer zu sehen. Und doch berührt ihr Wille zum Realismus. Bevor es zurück in die Studios ging, hatten die Filme kurzzeitig etwas Dokumentarisches, die unmittelbare Nachkriegszeit ist durch sie besser erfasst als die folgende Restauration mit ihren glatten Kinobildern. Die Vergangenheit ist gegenwärtig in den Trümmern, sie ist gar nicht zu leugnen. Und gerade durch ihre Mängel erzählen die Filme uns auch heute noch auf erhellende Weise von ihrer Zeit. Der Filmwissenschaftler Robert R. Shandley betrachtet sie als einen "Dialog" zwischen den Filmschaffenden mit ihren teils erzieherischen Absichten und ihrem Publikum, das sich nach Entlastung, aber auch Unterhaltung und Ablenkung sehnte. Die damals unter den Trümmern begrabene Frage nach Schuld und Verantwortung blieb und bleibt ein Thema für spätere Generationen.